दमः कः? चक्षुरादि बाह्योइंद्रिय निग्रहः।

दम क्या है? चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना ही दम है।

—तत्वबोध, श्लोक ५.४

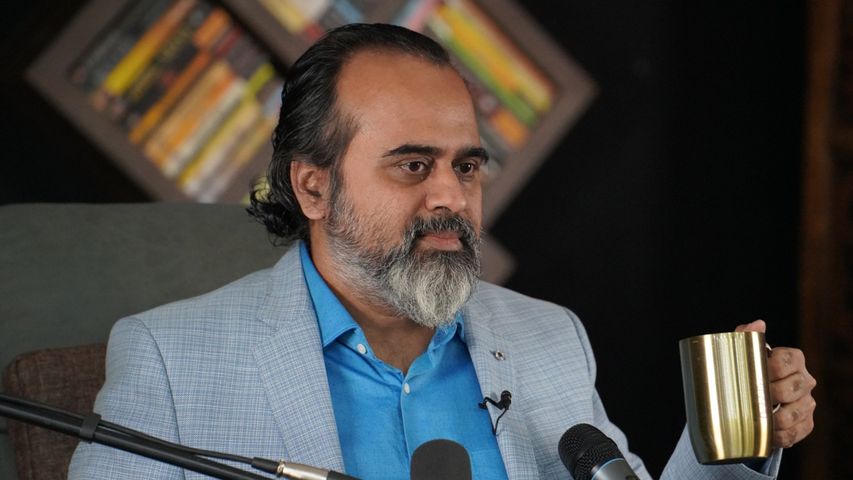

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, आप भी अकसर नियंत्रण और दमन की बात करते हैं, तो तत्वबोध में दम की जो परिभाषा दी गई है, वह उससे क्या भिन्न है?

आचार्य प्रशांत: नहीं, भिन्न नहीं है। दमन का मतलब ही है प्रकृतिगत वृत्तियों का विरोध और फिर निग्रह, और मैं बिलकुल साफ़ कह रहा हूँ – विरोध।

तुम्हारी प्रकृति में, तुम्हारी देह में, तुम्हारे मस्तिष्क में बहुत कुछ ऐसा है—सभी कुछ ऐसा है—जो सिर्फ़ प्रकृति के उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है, उसका तुम्हारी मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी देह में सब कुछ जो बैठा है, उसके अपने अलग इरादे हैं और वो सारे अलग इरादे एक ही दिशा के हैं – खाओ, पियो, सोओ और बच्चे पैदा करो।

छोटा-सा बच्चा होता है, देखना उसकी आँखें भी किसी चमकीली चीज़ की ओर कैसे चली जाती हैं। कोई पशु भी होता है, कोई कुत्ता, देखना कोई मादा पशु होता है तो वह तुरंत उसकी ओर कैसे आकर्षित हो जाता है।

यह हमारा मित्र है, सोहम कुत्ता। बाहर रहता है। तो जब हम लोग नोएडा में थे, तब मैं जब गाड़ी लेकर बोधस्थल आऊँ तो बोधस्थल से बहुत पहले से यह मेरी गाड़ी के पीछे-पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दे। यह कभी गाड़ी के पीछे आए, कभी आगे आए, मैं गाड़ी ज़रा धीमी कर दूँ करीब आधा-एक किलोमीटर पहले से ही। मैं गाड़ी धीमी कर दूँ, यह बगल में अपना घोड़े की तरह दौड़े और बड़ा अच्छा लगे कि जैसे बोधस्थल पर पहुँचने से पहले ही कोई आपका स्वागत कर रहा है रास्ते में ही मिलकर। तो यह रास्ते से मुझे लेकर बोधस्थल तक जाए तो मैं बड़ा ख़ुश, मैंने कहा, “देखो! स्वागत करता है।”

तो एक दफ़ा ऐसा ही हुआ। यह मुझे ले करके पहुँचा बोधस्थल तक, फिर मैं वहाँ रुका, मैं गाड़ी से उतरा नीचे और मैंने बड़े दुलार से बुलाया, ‘सोहम’। फिर मैंने देखा, सोहम जो मुझे आधे किलोमीटर से यहाँ तक ले करके आया है, यहाँ पहुँचते ही उसने देखी दो कुतिया, और उधर निकल लिया। मैंने कहा, “लो!” प्रेम—ऐसा तो होता है प्रेम पशु का।

हम पशु ही हैं और यह हमारा शरीर किसी मालिक को नहीं जानता। सोहम अपने मालिक को भूल गया। कुतिया सामने पड़ी नहीं और वह मालिक को भूल गया। ठीक इसी तरह यह जो पशु है न, यह पशु, यह शरीर, यह मालिक को नहीं जानता, यह बस कुतिया जानता है। और तुम्हें यह शरीर को सिखाना नहीं पड़ता, यह इस शरीर की संरचना में निहित है।

तुम कर रहे हो भजन, तभी भोजन की बढ़िया ख़ुशबू आ जाए, फिर देखना अपना हाल। अंड-बंड गाना शुरू कर दोगे, कुछ भी उलटा-पुलटा हो जाएगा। सबसे ऊँचा है भगवान; मुँह से निकल गया, “सबसे ऊँचा है पकवान।” क्या हो गया, यह क्या हो गया? भजन ही पलट गया? भगवान पकवान बन गया। और तुम्हें बड़ी ग्लानि उठेगी, तुम कहोगे, “यह क्या कर दिया हमने?” तुमने नहीं किया। यह (शरीर) खाने से ज़्यादा कुछ नहीं जानता, किसी को नहीं गुनता।

कबीरा यह मन आलसी, समझे नहीं गँवार। भजन करे को आलसी, खाने को तैयार॥

—कबीर साहब

भजन चल भी रहा हो, तुम ख़ुशबू आने देना बस, फिर देखना। मंदिर गए हो, सामने हनुमान जी हैं और अभी बिलकुल बराबर का ब्रह्मचर्य चल रहा है; जितना उनका, उतना ही तुम्हारा। तभी कोई कोमलांगी आ करके बगल में खड़ी हो जाए और उसके वस्त्रों से उठती ख़ुशबू तुम्हारे नथुनों में प्रवेश करे। लो! ब्रह्मचर्य से भ्रमचर्य तक एक तिहाई सेकंड में।

इन नथुनों को, इस शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, ब्रह्म नहीं चाहिए; इसे खाना चाहिए, आराम चाहिए, सेक्स चाहिए और यह जो माँस का मस्तिष्क है, इसको पद-प्रतिष्ठा चाहिए, इसको संचय चाहिए, सम्मान चाहिए। ना तुम्हारे हाथ-पाँव को, ना तुम्हारे मस्तिष्क को मुक्ति की आकांक्षा है।

अब समझो दमन क्या है। तो ये भागेंगे न फिर? कहाँ को भागेंगे? अपनी-अपनी पूर्वनिर्धारित दिशाओं की ओर भागेंगे, जिधर को भागने के लिए इनको बनाया ही गया है।

संतों ने तुम्हें भले ही बताया हो कि हाथ इसलिए हैं कि देवता के सामने जुड़ें, कि इबादत में उठें, प्रकृति देवी से पूछोगे तो वो कहेंगी, “ना बाबा ना! हाथ पूजा-पाठ के लिए नहीं हैं, हाथ इसलिए हैं कि इन हाथों से भोजन प्राप्त करो। हाथ इसलिए हैं ताकि पकड़ सको, क्या पकड़ सको? भोजन पकड़ सको, डाल-शाख पकड़ सको, हर वह चीज़ पकड़ सको जो तुम्हारे काम की है।” संतों से पूछोगे, वो कहेंगे कि “जिसने हाथ दिए हैं, हाथों को उसी के सामने जोड़ दो, यही हाथों का सर्वोत्तम उपयोग है।”

प्रकृति संतों से सहमत नहीं है। संतों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि “शरीर का तो, साहब, एक ही इस्तेमाल हो सकता है − आहुति दे दो इसकी। अपनी मुक्ति के अभियान में शरीर की आहुति दे दो, शरीर का पूरा इस्तेमाल कर डालो अपनी मुक्ति के लिए, घिस डालो इसको साधना में।” प्रकृति से पूछोगे, तो वह कहेगी, “हटाओ साधना, जगाओ कामना। कौन-सी साधना? शरीर इसलिए है कि अपने शरीर की सौ-पचास प्रतिमाएँ पीछे छोड़ जाओ, अपने-आपको अजर-अमर कर जाओ। जिस गली से गुज़रो, वहीं तुम्हारे नमूनें दिखाई दें बिलकुल जो तुम्हारे ही जैसे दिखते हों।”

प्रकृति बिलकुल नहीं कह रही कि शरीर को मुक्ति के यज्ञ में आहुति बनाना है, प्रकृति तो लगी हुई है कि नस्ल और ख़ानदान बढ़ाना है। इसलिए दमन चाहिए।

और याद रखना, दमन साधक के लिए अनिवार्य है, सिद्ध के लिए नहीं। तुम मंज़िल पर पहुँच जाओ, उसके बाद दमन नहीं चाहिए। पर हम बात कर रहे हैं साधन चतुष्टय की न, हम बात कर रहे हैं उन सब गुणों की जो किसी साधक में उपस्थित होने चाहिए, और साधक को दमन आना चाहिए।

अभी तुम्हारा शरीर तो भागेगा, तुम्हारी आँखें तो भागेंगी, तुम्हारी नाक भागेगी, तुम्हारा हाथ भागेगा, तुम्हारी जननेन्द्रियाँ भागेंगी; तुममें हौसला, हिम्मत और सामर्थ्य होनी चाहिए कि तुम दबा दो, यही दमन है – दबा देना, दमन कर दिया। यह तो भागने को तैयार था, हमने इसको पकड़ कर बाँध लिया, “भाग बच्चू, कैसे भागेगा?”

समसामयिक अध्यात्म में दमन को, सप्रेशन को बड़ा गंदा शब्द बना दिया गया है। बहुत गुरुजन हैं जो आज बताते हैं कि “ना! सप्रेशन तो करना ही मत, सप्रेशन तो बुरी बात है।” सप्रेशन बुरी बात नहीं है, सप्रेशन बड़ी आवश्यक और उपयोगी बात है। दमन चाहिए, बहुत समय तक चाहिए। फिर धीरे-धीरे तुम पाते हो कि तुम साधना के उस मुक़ाम तक पहुँच गए हो जहाँ दमन की आवश्यकता कम होती जा रही है, कमतर होती जा रही है और एक दिन बिलकुल विदा हो जाती है। फिर कह देना कि दमन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आरंभिक चरण में तो दमन करना पड़ेगा।

यह आजकल बड़ा रिवाज़ निकला है – “नहीं, सप्रेशन बुरी बात है।” तो ठीक है, सप्रेशन नहीं तो एक्सप्रेशन (अभिव्यक्ति)। हिम्मत है तो जितनी बातें तुम्हारे भीतर उठती हैं, तुम उनको एक्सप्रेशन दे दो। अगर ईमानदारी से कह रहे हो कि सप्रेशन बुरी बात है, तो फिर तो एक्सप्रेशन होना चाहिए। जितना कुछ है खोपड़े में, कर दो एक्स्प्रेस * । बोलना ज़रा अपनी बीवी से जो कुछ तुम्हारे मन में है उसके बारे में, देखते हैं कि इस * एक्सप्रेशन के बाद कौन बचता है।

आँखों को बंद करना सीखो। शंकराचार्य कह रहे हैं, "चक्षुरादि बाह्योइंद्रिय निग्रहः।" जितनी ये इंद्रियाँ हैं बाहर की—बाहर की ही होती हैं, आंतरिक इंद्रिय तो अधिक-से-अधिक मन को बोल सकते हो, बाकी तो सब इंद्रियों का ताल्लुक़ बाहर से ही है—ख़ासतौर पर चक्षु का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं, “आँखें बंद करना सीखो, ये आँखें बड़ी पापी हैं। आँखें बंद करना सीखो, ज़बान को लगाम देना सीखो, तमाम तरह के दैहिक अनुशासन सीखो।” यही दमन है। और दमन आवश्यक है, अगर तुम्हें अपनी साधना में ज़रा भी आगे बढ़ना है।

दमन का मतलब बस इतना ही नहीं है कि बस आँखें बंद की, दमन का मतलब है आँखों को उधर को किया जिधर आँखों को होना चाहिए। आँखों को जो नहीं देखना चाहिए, वह आँखों को हम देखने नहीं देंगे और आँखों को जो देखना चाहिए, आँखों को बलपूर्वक वह दिखाएँगे भी। ‘बल’ शब्द आ गया। दमन के लिए जो बल चाहिए, वह श्रद्धा से ही आएगा, वह आत्मबल है। वही साधक की सबसे बड़ी संपत्ति है – आत्मबल। उसके बिना कोई साधना नहीं, उसके बिना तो तुम प्रकृति के खिलौने मात्र हो।

तरीक़े-तरीक़े से अपनी प्रकृति को चुनौती देना सीखो, प्रकृति के मालिक बनना सीखो, प्रकृति के संगी बाद में बन लेना। अभी तो स्थिति यह है कि प्रकृति तुम्हारी मालकिन है, तुम पर राज करती है। जब कोई तुम पर राज कर रहा हो, तो तुम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। जब कोई तुम पर राज कर रहा हो, तो तुम्हारा पहला धर्म है उसका विद्रोह करना। जब विद्रोह कर लो, उसे उसकी सही जगह दिखा दो, उसे उसकी औक़ात बता दो, उसके बाद उससे दोस्ती कर लेना, क्योंकि दोस्ती बराबर वालों में होती है। अभी तो प्रकृति तुम्हारी स्वामिनी है, अपनी स्वामिनी से दोस्ती कैसे कर लोगे? नहीं कर सकते न? जिससे दोस्ती करनी हो, अगर वही तुम पर चढ़कर बैठा हो, तो पहले तो उसे नीचे गिरना पड़ेगा। उसे नीचे गिराओ – प्रकृति से विद्रोह करना सीखो।

कभी कह दो यूँ ही, “आज नहीं खाएँगे खाना।”

पेट कुलबुलाएगा, वह कह रहा है, “खाना है, खाना है!”

“नहीं खाना।”

“वजह क्या है?”

“बस नहीं खाना।”

नदी किनारे खड़े हो, ठंड का मौसम है, सुबह का वक़्त है और कोई विचार नहीं है नहाने का। तभी यूँ ही विचार आया कि इस वक़्त जो लोग नहाते होंगे, उन्हें कितना कष्ट होता होगा! तुम कहते हो, “हम भी नहाएँगे, हम इसी बात पर नहाएँगे कि ख़ूब कष्ट होता है नहाने में, तो फिर ज़रूरी है वह कष्ट झेलना।”

और तुम्हारा रोंया-रोंया चिल्लाएगा, “अरे! नहीं नहाना है। नहाना तो छोड़ दो, टोपा भी नहीं उतारना है इतनी ठंड है।”

तुम कह रहे हो, “नहीं, अब तो डुबकी मारकर रहेंगे।”

जो काम करने को शरीर वर्जित करे, उसको कभी-कभार आज़माना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ हर समय करो, बार-बार शरीर की ही ख़िलाफ़त करते रहोगे तो दूसरे काम कब करोगे?

शरीर से इतना उलझना भी ठीक नहीं, पर बीच-बीच में शरीर को यह बताना ज़रूरी है कि मालिक कौन है, क्योंकि नहीं बताओगे शरीर को बीच-बीच में कि मालिक कौन है, तो शरीर मालिक बन जाएगा। तो हर दो-चार दिन में एक बार कुछ ऐसा कर ज़रूर जाओ कि तुम्हारे और शरीर के बीच में जो सत्ता का समीकरण है, वह तुम्हारे पक्ष में हो जाए। सत्ता तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए, ताक़त तुम्हारी होनी चाहिए, शरीर की नहीं, प्रकृति की नहीं।

दौड़ लगा रहे हो और शरीर बोल रहा है, “रुक जाओ, कहाँ पहुँच जाओगे दौड़-दौड़कर? दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती मन की दौड़।”

शरीर बड़ा दार्शनिक हो जाता है जब उसको आराम चाहिए होता है। तुम कहो, “नहीं, तू रुकना चाहता है, तो अब तो और दौड़ेंगे।”

शरीर दर्द कर रहा है और तुम खेलना चाह रहे हो। शरीर बोल रहा है, “मालिक! टाँग टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है, और आप खेलने जा रहे हैं?”

तो बोलो, “इसीलिए खेलने जा रहे हैं क्योंकि तू मना कर रहा है।”

तो बोलता है, “अच्छा, खेल लीजिए, दो गेम खेलिएगा।” उसने चूँकि दो बोला है, तुम चार खेलो। यहाँ बात वर्चस्व की है, यहाँ बात मालकियत की है। यह बात शरीर को साफ़-साफ़ पता होनी चाहिए कि मालिक कौन है, और याद रखना डिफ़ॉल्ट मालिक शरीर है। अगर तुमने शरीर के ऊपर हुकूमत नहीं बैठाई तो यह मत समझना कि हुकूमत बराबर-बराबर बँटी हुई है, अगर तुमने नहीं बैठाई तो यह पहले से ही तय है कि मालकियत शरीर के पास रहेगी। पूर्वनिर्धारित यह है कि मालिक रहेगा शरीर, तो तुम्हें तो विद्रोह करना ही पड़ेगा। विद्रोह कर लो, जीत लो, फिर शरीर के साथ एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बना लेना। लेकिन पहले जीतो।

तुम्हारा शरीर है या तुम शरीर के हो? बेकार ही कहते रहते हो, ‘माई बॉडी’ , ‘माई बॉडी' * । कहते तो बड़ी ठसक से हो, 'मेरा शरीर', और शरीर सुनता तुम्हारी एक नहीं है। कैसा शरीर है? कहाँ तुम्हारा है? तुम्हारा तो तब होता न जब तुम्हारी बात मानता, तुम्हारी बात मानता है क्या? फिर काहे की * 'माई बॉडी' ?