लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं खरसौष्ठवं च। गंधः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगवृत्तिं प्रथमा वदंति॥

शरीर की स्थूलता कम होना, निरोग होना, विषयों में आसक्ति न होना, शरीर में कांति-तेजस्विता होना, स्वर की मधुरता, शुभ गंध का होना, मल-मूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि है।

~ श्वेताश्वतर उपनिषद् (अध्याय २, श्लोक १३)

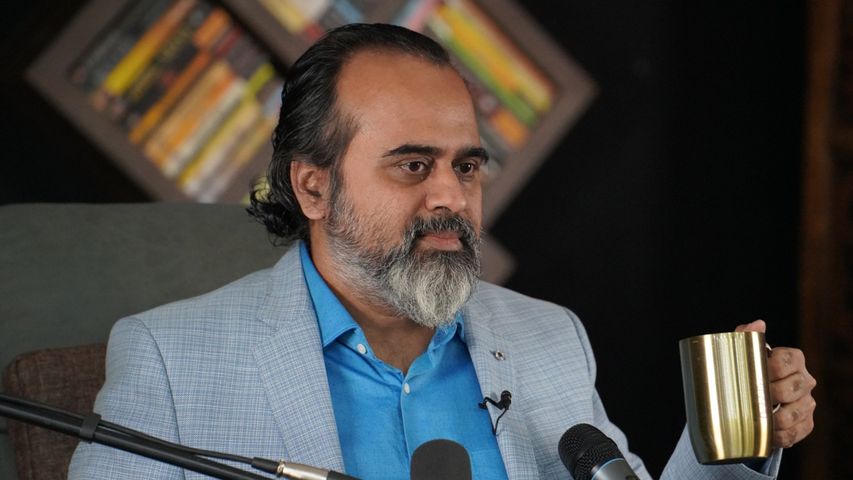

आचार्य प्रशांत: योग की दृष्टि से इन सब उपलब्धियों का जो अर्थ है वो स्पष्ट ही है। आसनों में पारंगत हो जाएँगे आप, मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो जो देह है, काया है उसकी स्थूलता, उसका विस्तार, उसका मोटापा कम होगा। शरीर निरोग होगा क्योंकि न जाने कितनी बीमारियाँ हैं जो सिर्फ़ शरीर के स्थूल होने के कारण ही आती हैं।

आगे की जो बातें बोलीं हैं उसमें कुछ मन से सम्बंधित हैं, कुछ शरीर से सम्बंधित हैं। विषयों में आसक्ति ना होना, शरीर में कान्ति तेजस्विता होना; स्वर मधुर हो जाएगा, शरीर की गंध शुभ हो जाएगी, मल-मूत्र अल्प हो जाएँगे। ये सब दैहिक सुधार के लक्षण हैं। कुछ लक्षण इसमें से मानसिक भी हैं, जैसे की विषयों में आसक्ति ना होना।

वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो इस पूरी बात के अर्थ थोड़े भिन्न हो जाते हैं। शरीर की स्थूलता का कम होना अब एक नया अर्थ ले लेता है। आत्मा है और आत्मा का विस्तार है। आत्मा बिंदु मात्र है, सूक्ष्मतम, और जैसे-जैसे विस्तार हो जाता है उस बिंदु का, वैसे-वैसे स्थूलता बढ़ती जाती है। तो जिसको हम शरीर कहते हैं और जिसको हम मन कहते हैं वो वास्तव में एक ही विस्तार के दो नाम हैं। वो एक ही विस्तार की दो सीमाएँ हैं, दो हदें हैं, डिग्रीज़ हैं।

विस्तार अगर कम हुआ है, न्यून हुआ है, तो हम शरीर को नाम दे देते हैं 'मन'; और विस्तार अधिक हो गया है, तो हम नाम दे देते हैं 'शरीर'; और विस्तार जब अतिशय हो जाता है तो हम नाम दे देते हैं 'संसार'। ठीक है? इन तीनों को एक साझा नाम दिया जा सकता है – देह, शरीर। मन, शरीर, संसार तीनों को एक साझा नाम दिया जा सकता है और वो साझा नाम बहुत जगह पर दिया भी जाता है। कभी वो साझा नाम होता है शरीर, कभी वो साझा नाम होता है मन। चाहो तो कह दो कि दो ही हैं, मन और आत्मा; चाहो तो कह दो, दो ही हैं, शरीर और आत्मा। ठीक है?

तो शरीर की स्थूलता का कम होना अब देखो क्या अर्थ ले लेता है। दो ही हैं, शरीर और आत्मा। और शरीर सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भी हो सकता है और अतिशय स्थूल भी हो सकता है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, शरीर कैसा रहे? सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, क्योंकि शरीर जितना सूक्ष्म होता जाएगा, उतना तुम कहाँ पहुँचते जाओगे? आत्मा के निकट। आत्मा को ऐसे अगर (बाईं तरजनी दिखाते हैं) एक केंद्र बिंदु मानो, ऐसे। अब यहाँ से (बाईं तरजनी के ऊपर से फैलाव का इशारा करते हैं) विस्तार होना ऐसे शुरू हुआ है। जितना तुम दूर हो इस केंद्रीय बिंदु से, उतना ज़्यादा विस्तार कैसा हो गया है? स्थूल।

जैसे तुम किसी शांत स्थिर तालाब में एक पत्थर डाल दो तो लहरें उठती हैं न। और लहर जितनी दूर जाती जाती है, उतना ही घेरा बढ़ता जा रहा है, केंद्र से दूरी भी बढ़ती जा रही है; और जो उसमें उतार-चढ़ाव हैं, तमाम तरह के विक्षेप हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और एक बिंदु तो ऐसा आता है जब दूर जाते जाते जो लहर है गोल, वो विलुप्त ही हो जाती है। वो किसमें मिल जाती है? वो पूरे तालाब में मिल जाती है। माने तुम आत्मा से अगर बहुत दूर हो गए तो फिर तुम्हारी कोई आत्मिक हस्ती बचती ही नहीं, तुम पूरे तरीके से संसार के हो जाते हो।

तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उस बिंदु के पास-से-पास रहो। शरीर की स्थूलता का कम होना माने तुम अब एक सूक्ष्म जीवन बिता रहे हो, तुम्हारा शरीर सूक्ष्म हो गया है। स्थूल शरीर से तुम्हारा तादात्म्य कम-से-कम हो गया है, तुम्हारा लेना-देना अब सूक्ष्म शरीर से है, मन से है। जितना तुम सूक्ष्म शरीर होते जा रहे हो उतना तुम्हारे लिए शुभ है, तुम आत्मा की निकटता पाते जा रहे हो।

वैसे ही निरोग होना - अब निरोग होना काया के सन्दर्भ में भी कहा जा सकता है, लेकिन काया के रोग से कहीं ज़्यादा हमें दुःख देता है मन का रोग। और मन का रोग क्या है? मन जितना है, उतना ज़्यादा उसका होना ही उसका रोग है। तो ये नहीं पूछना चाहिए कि, "मन का रोग क्या है?" मन अपना रोग स्वयं है; मन की हस्ती ही उसका रोग है।

तो निरोग होने का क्या मतलब हो गया? कि ये जो विस्तार है मन का, ये विस्तार संकुचित होता जा रहा है। तुम्हें पूरी दुनिया से अब लेना-देना कम-से-कम होता जा रहा है। तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा केंद्र अब एक है, वो जिसका कोई नाम नहीं, वो जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो जो बस बिंदु भर है।

इसी तरीके से विषयों में आसक्ति ना होना - ये तो स्पष्ट ही है। शरीर में कांति तेजस्विता होना - ये बात योग के सन्दर्भ में स्पष्ट है कि स्थूल शरीर के लिए कही जा रही है। इसी बात को आप मन के लिए समझ सकते हैं कि मन तेजस्वी हो जाए। इसी तरीके से आगे है 'स्वर की मधुरता'। अब स्वर की मधुरता के आप स्थूल अर्थ भी निकाल सकते हैं कि वाणी आपकी सुरीली हो गई है।

लेकिन अगर आप उसका वास्तविक और आत्यंतिक अर्थ देखें तो दूसरा है। हम बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे भीतर कड़वाहट और खटास भरी हुई है। जो साधक है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो अकेला ऐसा है जो बोलता इसलिए है ताकि वो कड़वाहट और खटास कम हो। बाकी लोग बोलते इसलिए हैं ताकि वो अपनी कड़वाहट और खटास को और अभिव्यक्ति दे सकें, और ज़्यादा प्रसारित कर सकें। कबीर साहब का याद है?

ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे आपहुं शीतल होय।।

अब ये शीतल करने का क्या मतलब हुआ?

मिलती-जुलती बात है स्वर की मधुरता। वहाँ कहा जा रहा है वाणी ऐसी जो दूसरों को शीतल करे। अब आवाज़ तो आवाज़ है, आवाज़ में मधु कहाँ से आ गया, मिठास? और आवाज़ में शीतलता कहाँ से आ गई? आवाज़ का कोई तापमान तो होता नहीं कि शीतलता होगी। इसी तरीके से आवाज़ का कोई स्वाद तो होता नहीं कि कड़वी या मीठी होगी।

तो आशय क्या है, इशारा क्या है? इशारा दोनों बातों का एक ही तरफ़ है कि हम आमतौर पर जो भी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, वो अभिव्यक्ति वैसी ही होती है जैसी कोई विषाणु से संक्रमित आदमी साँस लेता हो, उछ्वास लेता हो। उसने कुछ अभिव्यक्त किया न? क्या करा? एक्सप्रेस करा न। क्या करा उसने, एक्सप्रेस क्या करा? किस चीज़ की अभिव्यक्ति दी उसने? उसने साँस छोड़ी है और साँस के साथ उसने क्या छोड़ दिया? विषाणु छोड़ दिया।

हम ज़्यादातर जो कुछ भी दुनिया में छोड़ते हैं, दुनिया में प्रसारित करते हैं, वो ऐसा ही होता है कि हमारे भीतर विषाणु था तो लो तुम भी लो। और तुमको हमने विषाणु दे दिया तो उससे ऐसा नहीं कि हमें कुछ लाभ हो गया हो, हमारी बीमारी जस-की-तस है, लेकिन तुम और बीमार हो गए। ये आम आदमी का काम है।

आम संसारी ऐसे ही जीता है, उसकी एक-एक गतिविधि दुनिया को बीमार करने के लिए होती है। वो किसी को देख भी ले तो जैसे समझ लो उसने रोग फैलाया। बात कर ले, उसकी हस्ती ही ऐसी है कि दूसरे बीमार हो जाएँ। ऐसा नहीं कि वो चाह करके या योजना बनाकर के ही दूसरों को संक्रमित करता है। वो है ही ऐसा कि उसके होने भर से संक्रमण की लहरें चारों तरफ़ फैलती हैं।

योगी दूसरा होता है, उससे जो कुछ अभिव्यक्त होता है, उससे जो कुछ प्रसारित होता है, वो दूसरों की बीमारी को कम करता है। कसैलापन तो दुनिया में पहले ही बहुत फैला हुआ है, ज्ञानी का जीवन उस कसैलेपन को कम करता है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे आम संसारी, जो रोगी है वो संक्रमण फैलाता है। हमने कहा वो संक्रमण फैलाता है बिना जाने; उसकी हस्ती ही बीमारी का वाहक बनती है।

तुम किसी को जब संक्रमित करते हो तो ऐसा थोड़े ही है कि उसको दौड़ा करके और पकड़ करके उसके मुँह में फूँक मारते हो तभी वो संक्रमित होता है। ऐसा करना पड़ता है क्या? किसी को संक्रमित करने के लिए पहले दौड़ाओ, फिर ज़मीन पर गिरा दो, फिर उसके मुँह में कोहनी डाल दो, फिर जब उसका मुँह खुल जाए तो उसके मुँह में साँस लो तब उसको संक्रमण लगेगा।

तुमको कई बार पता भी नहीं होता।

जानते हो न जो कोरोना महामारी है, जिसके शायद आधे से ज़्यादा मरीज़ ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण अभिव्यक्त ही नहीं होते, असिम्पटोमैटिक हैं, वो फिर भी बीमारी फैला रहे हैं। वैसे ही हम लोग होते हैं, जानते-बूझते नहीं फैलाते। हम हैं ही ऐसे कि हम चाहें-न-चाहें, दूसरों को बीमार कर देते हैं। उसी तरीके से योगी हो ही ऐसा जाता है कि वो चाहे-न-चाहे, वो दूसरों को ठीक कर देता है। जैसे कि उसकी हस्ती से ही दवा का प्रसार होता हो।

अब ज़रा तुम भेद देखना दो चित्रों में। आम संसारी किसी का बहुत भला चाहता है। बहुत किसी से कहता है प्रेम करता हूँ और गले मिल रहा है और मीठी-मीठी बातें कर रहा है गले मिल कर। बहुत मीठी बातें कर रहा है, उसके लिए अपनी तरफ़ से बहुत सुन्दर भावना रख रहा है, हित चाह रहा है उसका, तो भी उसने उसको क्या कर दिया? संक्रमित कर दिया। और दूसरी ओर योगी को लो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है और तुमको डाँट रहा है और डाँटे ही जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी हस्ती ही ऐसी है कि तुम ठीक हो गए।

विरोधाभास देखो - संसारी जब तुम्हारा भला भी चाहता है तो करता बुरा ही है, और योगी जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा बुरा कर रहा है तो भी वो तुम्हारा भला ही कर जाता है। योगी चाहे भी कि वो तुम्हारा बुरा करेगा तो भी उसमें तुम्हारी भलाई ही है, संसारी चाहे भी कि तुम्हारा भला करेगा तो उसमें तुम्हारी बुराई ही है।

इसी तरीके से शुभ गंध का होना - ये तो बात शारीरिक ही है कि जब आप ग़लत दिनचर्या में रहते हो, आपका खान-पान ग़लत रहता है तो आपके शरीर से तमाम तरह की दुर्गन्ध भी उठती हैं। वो इस बात का भी परिचायक होती है कि आपकी शौच की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है। वही बात आगे आती है – मल-मूत्र अल्प होना। मल-मूत्र अल्प तब नहीं होता, अतिशय तब हो जाता है जब आप अपने शरीर को ही नहीं जानते, जब आप अपनी इन्द्रियों के इतने ग़ुलाम हो जाते हैं कि आप शरीर के लिए नहीं बल्कि इन्द्रियों की संतुष्टि के लिए, इन्द्रियों की माँग पर खाते हैं।

बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें खाते वक़्त लगातार ये स्मरण होता है कि भोजन पेट के लिए किया जा रहा है। वास्तव में खाते वक़्त हमें पेट का ध्यान ही नहीं रह जाता, ध्यान हमारा सारा केंद्रित होकर के आ जाता है जिह्वा पर, ज़ुबान पर। ज़ुबान निर्देशित कर रही होती है कि अभी और खाना है कि नहीं खाना है। खाना स्वादिष्ट है तो ज़ुबान कहेगी अभी और खा लो।

इस पूरे मसले में पेट की तो राय ही नहीं ली जाती। और वो नीचे से कह रहा होता है 'भाई, मुझसे भी पूछ लो कोई। तुम जो कुछ भी कर रहे हो आ तो मेरे पास ही रहा है न। तुम्हारे ऊपर से तो सिर्फ़ गुज़र रहा है क्षण भर के लिए, मेरे पास तो उसे बहुत समय बिताना है। और मुझे तो उसकी पूरी एक प्रक्रिया करनी है, उसको पचाना ही नहीं है, उसको सोखना भी है, उसी से फिर मुझे खून बनाना है।' वो नीचे से चिल्ला रहा होता है 'अरे, कोई इधर नीचे भी देख लो।' नहीं, सारी चेतना यहाँ (जिह्वा की ओर दिखाते हुए) पर बैठ जाती है।

ये उसके लक्षण हैं जिसको पता ही नहीं है कि वो कौन है। ये आत्म अज्ञान के बहुत स्पष्ट लक्षणों में से होता है कि आप अपने-आपको उत्तेजना के पल में उत्तेजक तत्व से ही जोड़कर देखने लग जाओ। आप बिलकुल भूल जाओ कि आपकी असली पहचान क्या है।

देखो, हम आमतौर पर कहते हैं कि याद रखो कि तुम शरीर नहीं हो, है न? हम कहते हैं कि आम-आदमी का पहले तादात्म्य शरीर से होता है। तो वहाँ पर भी कई तल हैं। तुम अगर ये भी याद रख लो कि तुम शरीर ही हो, तो भी बच जाओगे खाते वक़्त। खाते वक़्त अगर तुम ये भी कह दो कि 'मैं पेट हूँ', तो बच जाओगे।

हम तो इससे भी ज़्यादा गिरे हुए स्तर पर जीते हैं कि 'मैं शरीर हूँ'। अगर आपको ये याद रह जाए कि आप शरीर हो तो क्या आप कभी अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करोगे? बोलो, अगर आपको लगातार ये स्मरण रहे कि आप शरीर हो तो आप नशा करोगे? ड्रग्स लोगे? आप घटिया खाना खाओगे? आप अपना वज़न बहुत बढ़ने दोगे या कम होने दोगे?

हमें ये भी नहीं याद रहता कि हम शरीर हैं। हम शरीर के भी किंचित हिस्सों तक ही सिमटकर रह जाते हैं। तो खाते वक़्त वो कौनसा हिस्सा है जिससे हमारा पूरा तादात्म्य हो जाता है? वो है ज़बान। इसी तरीके से कामवासना के पलों में सिर्फ़ जननेन्द्रियों तक हमारा शरीर भाव सीमित हो जाता है। हमें ये भी नहीं याद रहता कि हम पूरे शरीर हैं। चलो यही मान लो कि तुम शरीर हो, तो पूरे शरीर हो ये तो याद रखो। बाकी शरीर की चाहे दुर्गति हो रही हो लेकिन शरीर के एक हिस्से पर चेतना बिलकुल घनीभूत हो कर के बैठ जाती है।

ये सब योग की पहली सिद्धि हैं, बहुत शुरुआती बातें हैं। आगे की बातें आगे होंगी।