विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? || सर्वसार उपनिषद् पर (2020)

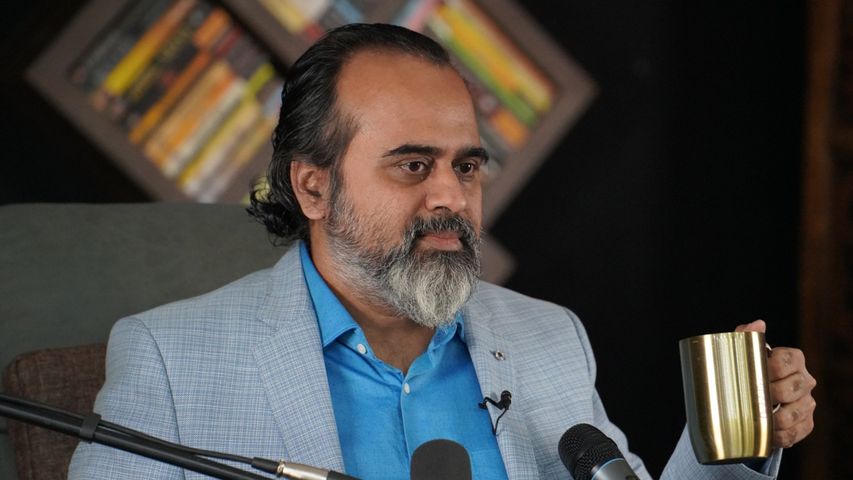

Acharya Prashant

आचार्य प्रशांत: फ़िर क्या पूछा है? “विद्या और अविद्या किसको कहते हैं?” तो बड़ा सारगर्भित और संक्षिप्त उत्तर देता है उपनिषद्:

“अहंभाव की जन्मदात्री अविद्या है और जिसके द्वारा अहंभाव समाप्त हो जाए, वही विद्या है।“ —सर्वसार उपनिषद्, श्लोक ३

जिससे अहंभाव जन्म ले, वो है अविद्या, और जिससे अहंभाव समाप्त हो जाए, वो है विद्या। ध्यान से समझेंगे।

देखिए, इस पर बड़ा संशय रहा है और बड़े तरीकों से विद्या और अविद्या की परिभाषा करने की कोशिश की गई है। मेरी दृष्टि जहाँ तक जाती है, वो मैं कहता हूँ।

दो तरह का ज्ञान हो सकता है: एक ज्ञान वो जिसमें मात्र विषय की, जो दिखाई पड़ रहा है, जो ऑब्जेक्ट (वस्तु) है, उसकी बात होती है, उसको कहते हैं अविद्या। ठीक है?

और वो ज्ञान जिसमें आप न सिर्फ़ विषय को बल्कि विषेयता को भी देख रहे हो, न सिर्फ़ ऑब्जेक्ट को बल्कि सब्जेक्ट को भी देख रहे हो, उसको कहते हैं विद्या। समझ रहे हो बात को?

अंग्रेज़ी में जिसे हम नॉलेज (ज्ञान) कहते हैं, वो वास्तव में सिर्फ़ विद्या के लिए उपयुक्त हो सकता है, ज्ञान। तो अविद्या के लिए क्या उपयुक्त होगा?

अविद्या के लिए उपयुक्त होता है निष्यन्स (अज्ञानता)। है वो एक तरह का ज्ञान ही, उसमें भी आप सूचना और जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, पर शास्त्रीय संदर्भ में उसको हम नॉलेज भी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे *निष्यन्स*।

ज्ञान वास्तव में सिर्फ़ तब है जब आप दृश्य के साथ-साथ दृष्टा की भी चर्चा करो। जब आप ये तो कहो ही कि क्या हुआ, साथ ही ये भी बताओ कि किसके साथ हुआ। ये तो बताओ ही कि क्या देखा, ये भी बताओ कि देखने वाला कौन था। दोनों को एक साथ बता दिया तो ये क्षेत्र हुआ विद्या का, ज्ञान का, नॉलेज का। और अगर बस ये बताया कि क्या देखा तो ये फ़िर क्षेत्र हुआ अविद्या का, अज्ञान का और निष्यन्स का। तो अविद्या ज्ञान का अभाव नहीं होती, अविद्या ज्ञान का अधूरापन होती है।

अविद्या खंडित ज्ञान को कहते हैं। अविद्या उस ज्ञान को कहते हैं जहाँ ज्ञानी अपनी ओर से बिलकुल अनभिज्ञ, अपरिचित, बेखबर होता है।

ज्ञानी महाराज निकले हैं ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, पर ज्ञान के नाम पर वो बस क्या इकट्ठा कर रहे हैं? “ये खंबा कितना ऊँचा है? वहाँ हवा कैसी चल रही है? वहाँ लोग कितने बैठे हुए हैं? उस फ़ैक्टरी में क्या बन रहा है? ये सड़क कहाँ तक जाती है?” और इन सब बातों को वो किस चीज़ का नाम दे रहे हैं? ज्ञान का।

इन सब बातों में कौन सी चीज़ है जिसका वो नाम भी नहीं ले रहे? अपना नाम नहीं ले रहे, अपना नाम नहीं ले रहे बिलकुल। ये नहीं बता रहे वो कि तुम्हारी इतनी रुचि क्यों है उस सड़क की लंबाई गिनने में और तुम किस चीज़ के भूखे हो जो उस फ़ैक्टरी की ओर बार-बार पूछ रहे हो, "क्या बनता है इसमें, क्या बनता है इसमें?" और तुम्हें वहाँ कौन भा गया है जो बार-बार पूछ रहे हो, "वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस परिवार के हैं, किस घर के हैं, कब तक रहेंगे, कब जाएँगे?"

तुम अपना भी तो कुछ हाल बताओ। क्योंकि यूँ ही तो तुम्हें किसी चीज़ में रुचि नहीं हो जाती है। या हो जाती है? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कहा है कि ‘मुझे सब कुछ बताओ’? कभी तुम्हारे पास कोई ये सवाल लेकर आया है, "मुझे सब कुछ बताओ"?

तुम यहीं खड़े हुए हो कहीं सड़क पर और तुम्हारे पास एक आदमी आता है, बोलता है, "साहब, एक सवाल है।” तुम कहते हो, "क्या?" वह कहता है, "सब कुछ बताइए।" कभी हुआ है ऐसा? कभी हो भी सकता है ऐसा? तुम जब भी कुछ पूछते हो, तुम कुछ पूछते हो न? कुछ पूछने का मतलब क्या है?

तुम चुनाव करते हो कि तुम्हें किस बारे में जानकारी चाहिए, रुचि अनुसार। तो माने तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो, वो वास्तव में बाहर की चीज़ से संबंधित कम है, तुमसे संबंधित ज़्यादा है। सामने एक आदमी बैठा हुआ है और उसके बगल में एक चींटा बैठा हुआ है। चींटे पर तो तुम ध्यान भी नहीं दे रहे, आदमी के बारे में सौ बातें पूछ रहे हो। चींटे के बारे में काहे नहीं पूछी? ज़रूर उस आदमी से तुम्हारा कुछ स्वार्थ का नाता है।

समझ में आ रही है बात?

लेकिन सवाल तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हारी ओर से सब ठीक-ठाक है, सवाल बस उसके ऊपर है। तुम्हारी ओर से सब ठीक-ठाक होता तो तुम्हारा प्रश्न इतना सीमित क्यों होता? फ़िर तो तुम्हारा प्रश्न भी बड़ा विस्तृत होता न? प्रश्न में तो कोई विस्तार लेकिन होता ही नहीं है। बड़े-से-बड़े प्रश्न भी होते तो एक दायरे के अंदर ही हैं। कोई प्रश्न अगर अतिविस्तृत हो गया तो उसका उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। या दिया जा सकता है?

फिज़िक्स (भौतिक विज्ञान) भी अभी तक परेशान है। जीयूटी नहीं निकल कर आ रही है, ग्रैंड यूनिफाइड थिअरी ऑफ एवरीथिंग (अस्तित्व का सकल एकीकृत सिद्धांत)। छोटी-छोटी चीज़ों के सिद्धांत तो मिल जाते हैं, शॉर्ट फील्ड फोर्सेज (लघु क्षेत्र बल) पता हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेज (दीर्घ क्षेत्र बल), वो भी पता हैं। इस डोमेन में कौन सी परिभाषाएँ काम करेंगी, ये भी पता है। पर ऐसा कोई सिद्धांत निकल कर ही नहीं आ रहा जो सार्वभौमिक हो, जो यूनिवर्सल हो। ऐसा सवाल पूछना ही बहुत मुश्किल है जो सब कुछ समझा दे तुम्हें उत्तर में अपने।

हम वही सवाल पूछते हैं जो सवाल हमारे भीतर की किसी रिक्तता का प्रतिबिंब होता है। किसी आदमी को जानना है तो यह देख लो कि उसके सवाल कैसे हैं। किसी आदमी को जानना है और वह अपने बारे में तुम्हें बताने में ज़रा भी उत्सुक नहीं है—मान लो मैं इनसे मिलूँ, इनसे कहूँ, "अपने बारे में कुछ बताइए।" और ये बिलकुल एकदम मुँह को बंद करके सामने खड़े हो जाएँ। अब ये एक बंद कमरे की तरह हो गए हैं जिस पर ताला लगा हुआ है; ये कुछ अपने बारे में राज़ खोलना ही नहीं चाहते। तो राज़ खुलवाने का एक सीधा तरीक़ा बता देता हूँ, उनसे कहिए, "ठीक है। आप अपने बारे में कुछ मत बताइए। आप मुझसे मेरे बारे में दस सवाल पूछ लीजिए।" इन्हें लगेगा कि ये तो मामला ठीक है। अपने बारे में कुछ बताना नहीं है। इसके बारे में दस सवाल पूछने हैं। वो आपसे आपके बारे में जो दस सवाल पूछेंगे, उससे उनके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा।

तुम्हारे सवालों में तुम्हारे दिल का हाल छुपा होता है। तुम्हारे सामने कोई शेर हो, तुम उससे कहो, "मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो?" तो वो तुमसे ये थोड़े ही पूछेगा कि आईसीएससी से हो कि सीबीएससी से। वो तुमसे यही पूछेगा, "कितने किलो के हो?" शेर के सवाल से तुम्हें शेर के इरादों की भनक लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी?

तो किसी आदमी के बारे में जानना हो तो उससे जवाब माँगने ज़रूरी नहीं हैं, उसके सवाल सुनने ही काफ़ी हैं। सवाल देखते ही पता चल जाता है कि ये आदमी कौन है।

तुम लोग कई बार मुझसे कहते हो न कि "आचार्य जी, आप तो कई बार सामने वाले का सवाल ही नहीं पूरा होने देते। लगता है आपने सवाल ठीक से सुना भी नहीं।" क्या सुनूँ उसके सवाल के विस्तार को, जब मैने उसके सवाल का स्रोत ही देख लिया उसकी शकल में?

आपका सवाल किसी विषय के बारे में नहीं होता। अगर सुनने वाला सुन सकता है तो आपका सवाल बताता है कि आप कौन हैं।

साल पहले करीब जब कॉलेजों में खूब बोला करता था तो वहाँ पर संवाद के दो सत्र हुआ करें, एक सुबह और एक दोपहर। सुबह वाला अक्सर होता था दस बजे से बारह बजे तक और फ़िर दोपहर में होता था दो बजे से चार बजे तक। तो कुछ ऐसे भी होते थे उत्सुक छात्र, बहुत कम, जो सुबह वाले सत्र में बैठे हैं और उनको इतना मज़ा आने लगे लड़कों को कि वो दोपहर में भी फ़िर आकर बैठ जाएँ, अपनी क्लास छोड़कर।

तो ऐसे ही एक रहा होगा। तो सुबह वाले सत्र में बैठा, वहाँ उसने सुना। फ़िर दोपहर में बैठा, वहाँ उसने सुना। फ़िर उसके बाद मैं अलग से जाकर आधे घंटे के लिए कहीं पर कैंटीन में या अपने कमरे में जाकर बैठ जाता था कि अभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे वहाँ आकर पूछ सकता है। तो वो वहाँ आ गया, वहाँ बोलता है, "मैं सुबह भी बैठा, दोपहर भी बैठा। बिलकुल एक ही सवाल सुबह आया था। आपने उसका एकदम अलग जवाब दिया और बिलकुल वही सवाल दोबारा आया था, उसका आपने बिलकुल अलग जवाब दिया।"

मैने कहा, "सवाल क्या था?" बोलता है, "सुबह भी पूछा गया था ' वॉट इज़ फ्रीडम ?’ (आज़ादी क्या है?), और आपने बहुत सहानुभूतिपूर्वक और बड़े प्रेम से बड़ी देर तक समझाया कि *वॉट इज़ फ्रीडम*। और यही दोपहर के सत्र में एक लड़के ने पूछा था 'वॉट इज़ फ्रीडम?', और आपने उसको डपट ही दिया। क्या बात है, दोपहर में तापमान ज़्यादा हो गया था या बात क्या है?"

मैने कहा कि बेटा, याद है सुबह के सत्र में जिसने पूछा था ' वॉट इज़ फ्रीडम , वह एक दबी-सहमी लड़की थी और चिड़िया जैसी उसकी आवाज़ भी नहीं खुल रही थी। उस लड़की ने, बेचारी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर के धीरे से ऐसे हाथ खड़ा करके पूछा था, “ वॉट इस फ्रीडम ?” उसके मायने बहुत अलग थे सवाल के, वह सवाल उसके बारे में बहुत कुछ बता रहा था। सवाल सिर्फ़ शब्दों से अभिव्यक्त नहीं होता न, तुम्हारी आँखों से, तुम्हारे चेहरे से भी अभिव्यक्त होता है। सब पता चल जाता है तुम्हारे बारे में। वो जो पूछ रही थी, “आज़ादी क्या है?”, तो वो वास्तव में पूछ रही थी आज़ादी कुछ होती भी है? क्या मुझे मिल सकती है? तो उसको मैंने सहारे से, सहानुभूति से समझाया। और दोपहर में जिसने पूछा था, वह था उजड्ड, तुम्हारे कॉलेज का लोफ़र। जब वो पूछ रहा था “ वॉट इज़ फ्रीडम ?”, तो वास्तव में वो मुझे बता रहा था कि मुझे फ्री (आज़ाद) कर दो। तो फ़िर मैंने उसके साथ वही बर्ताव किया जो उसके लिए हितकर था।

आपका सवाल सिर्फ़ सवाल नहीं है। सवाल के पीछे सवाल करने वाला बैठा हुआ है न? प्रश्न के पीछे प्रश्नकर्ता बैठा हुआ है, उसको उत्तर देना बहुत ज़रूरी होता है।

विद्या और अविद्या यहीं से समझ लो। अविद्या इसीलिए इतनी फैली हुई है क्योंकि अविद्या में सुरक्षा है। क्या सुरक्षा है? अविद्या में कोई तुमसे यह नहीं पूछने वाला, "तुम कौन हो, तुम कैसे हो?" तुमसे बस यह पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास डिग्रियाँ कौन-कौन सी हैं। तुमने क्या-क्या अर्जित करा ज्ञान, यह पूछा जाएगा। यह अविद्या का क्षेत्र है। तुमसे कोई यह नहीं पूछेगा, "तुम कौन हो? अपना हाल-चाल बताओ। कहाँ से आए, कहाँ को जाना?" यह कोई नहीं पूछेगा।

इसीलिए तुम पाते हो कि इतनी संस्थाएँ हैं जो अविद्या का प्रसार कर रही हैं। हमारी सारी जो व्यवस्था है, हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, ये वास्तव में अविद्या के केंद्र हैं, ये अविद्यालय हैं।

विद्या क्या है फ़िर?

विद्या तब है, जैसा हमने कहा, जिसमें दृष्टा, दृश्य दोनों की बात एक साथ हो। 'तुम कौन हो', यह ज़रूर जब पूछा जाए, मात्र तब है विद्या।

क्या विद्या और अविद्या के आगे भी कुछ होता है? नहीं। अध्यात्म विद्या ही है। बस अध्यात्म में ज्ञान के साथ-साथ एक आकांक्षा भी है। क्या आकांक्षा? मुक्ति।

अध्यात्म विद्या ही है जिसमें आप अहम् को सिर्फ़ जानना नहीं चाहते, जिसमें आप अहम् का सिर्फ़ ज्ञान ही नहीं लेना चाहते, आप अहम् से मुक्ति भी चाहते हो। वास्तव में वह मुक्ति की इच्छा ज्ञान से पहले ही आती है, नहीं तो आप अहम् का ज्ञान लोगे नहीं। क्योंकि अहम् का ज्ञान लेना कोई सुख की बात नहीं होती। सुख तो अविद्या में ही है।

एक बच्चा भी पैदा होता है, कभी देखा है वो बार-बार क्या पूछता है? (आचार्य जी पेन उठकर बच्चे की नकल करते हुए) ये ऐसे उठाएगा, पूछेगा ऐसे, "जे (ये) क्या?"

कभी कोई बच्चा ऐसे पूछता है?(स्वयं की ओर इशारा करते हुए) "जे क्या है?" उसको बड़ा सुख मिलता है। कोई भी चीज़ उठकर के पूछेगा, "जे क्या है?" और फ़िर उसको तोड़ देगा, फ़िर अंदर से ऐसे इसकी रिफिल निकल लेगा, "जे क्या है?" और फ़िर ये लेगा, इसको पटक देगा, "जे क्या है?"

सुख है। बच्चे को भी बड़ा सुख मिलता है। और वो जब इधर-उधर तोड़ रहा हो, फोड़ रहा हो और पूछ रहा हो, "जे क्या है, जे क्या है?", तुम उसका तोड़ना-फोड़ना रोक दो, उसके हाथ से चीज़ें छीन लो तो वो रोने भी लगेगा क्योंकि उसका सुख छिन गया। पर कोई बच्चा नहीं पूछता है कि माँ को पकड़ लिया और कह रहा है, "जाने नहीं दूँगा। पहले बता मैं कौन हूँ?" ये कोई बच्चा नहीं पूछता क्योंकि विद्या में सुख नहीं है। विद्या तो छटपटाहट से, दुःख से, तड़प से ही निकलती है। सुख उसमें मिलेगा कहाँ से!

विद्या-अविद्या में बस इतना ही संबंध है कि जब अविद्या बहुत दुःख दे लेती है तो व्यक्ति को मजबूर होकर विद्या की ओर मुड़ना पड़ता है, कि इतनी अविद्या हासिल कर ली, जितनी पाते जा रहे हैं, माथे पर बोझ उतना ही बढ़ता जा रहा है, चैन कहीं नहीं मिल रहा। तब व्यक्ति को विवश होकर के विद्या की ओर मुड़ना पड़ता है। तो इसीलिए अध्यात्म को ‘ब्रह्मविद्या’ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। विद्या सच्चा ज्ञान है और ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञान के साथ-साथ अभिलाषा है मुक्ति की।

समझ में आ रही है बात?

तो ये है विद्या और अविद्या।