सर, आपके जीवन में आपकी माताजी का क्या योगदान रहा? || (2022)

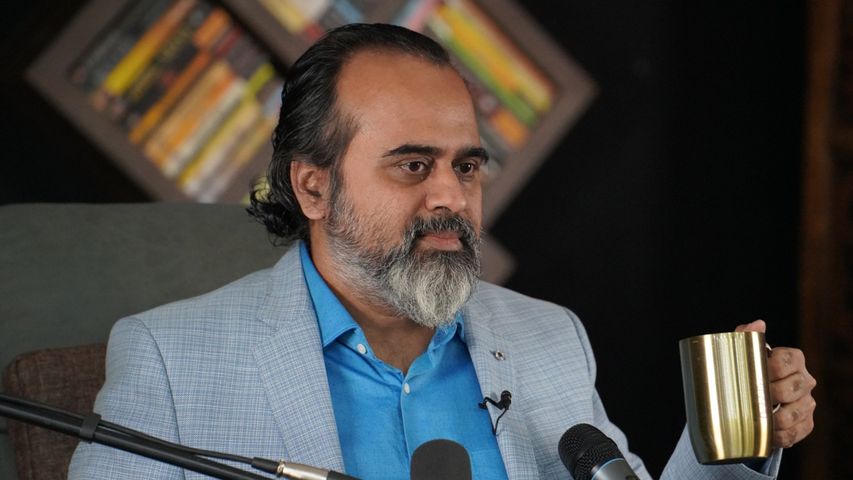

Acharya Prashant

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी अभी कुछ दिनों पहले शहीद दिवस था, तब आपसे एक प्रश्न पूछा था जो कि कायरता और वीरता के ऊपर था। तब आपने वहाँ उत्तर देते हुए कहा था कि ये एक माँ पर निर्भर करता है कि उसका जो सपूत है वो कायर निकलेगा या वीर निकलेगा। अब उस वक़्त मेरे पास एक प्रश्न था जो मैं पूछ नहीं पाया था पर आज मैं अपने आपको रोक नहीं पाया, कि आपकी माताजी भी यहाँ पर हैं, तो मैं जानना चाहता था कि आप को बनाने में उनका क्या योगदान था?

आचार्य प्रशांत: कमज़ोरियों को प्रश्रय नहीं दिया। कमज़ोरियों को प्रश्रय नहीं दिया, इतना निश्चित रूप से है। वो जो साधारण माँओं वाली ममता या सहानुभूति होती है उसकी ख़ुराक मुझे नहीं मिली, तो वो अच्छी चीज़ थी। आज मैं आपसे एकदम विश्वास के साथ अगर कह पाता हूँ कि 'चोट लगे, दर्द हो, जो भी हो भिड़ जाओ', तो उस में इनका योगदान था काफी। मुझे अपने बचपन में ऐसा कुछ भी स्मरण नहीं आता जहाँ मैं ग़लतियाँ कर रहा हूँ या कमज़ोरियाँ दिखा रहा हूँ और उसके एवज में मुझे सांत्वना मिल रही हो, या दुलार मिलना तो दूर की बात है, सांत्वना भी नहीं। तो ये भाव कि आपकी दुर्बलताओं और दुर्गुणों को घर में छाँव नहीं मिलेगी, ये मुझमें स्थापित किया गया था बचपन से।

एक घटना बताता हूँ। आठवीं में था, और फाइनल एग्जाम था, तो अप्रैल का महीना था, लखनऊ में गर्मियाँ काफ़ी हो जाती हैं। पढ़ाई में एकदम अच्छा रहना इस पर बहुत ज़ोर था बचपन से और इस बात में किसी तरीके की किसी रियायत या समझौते की कोई गुंजाइश रहती नहीं थी। मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं ठीक से पढूँगा-लिखूँगा नहीं या स्कूल से भद्दे नंबर या भद्दा रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊँगा तो घर पर मेरा स्वागत होगा। स्वागत होता था फिर दूसरे तरीके से! मेरा एक फटा हुआ रिपोर्ट कार्ड अभी भी घर में रखा है क्योंकि क्लास में पहला नंबर नहीं आया था उसमें।

अब इस घटना के कई पहलू हो सकते हैं, जो मेरे लिए सार्थक हैं मैं वो बता रहा हूँ। बुखार वगैरह जो भी रहता है वो तो रहता ही था थोड़ा बहुत, पर फिर मैं अप्रैल की धूप में साइकिल चलाता हुआ स्कूल जाता था, एग्जाम देता था, वापस आता था। ऐसे करके मैंने दो हफ़्ते एग्जाम के निकाल दिए। और बात वही थी कि मैं रैंक वन (प्रथम स्थान) चल रहा था हाफ़-इयरली तक, फ़ाइनल में भी आ ही जाती। जिस दिन आख़िरी एग्जाम था, उस दिन अब दो हफ़्ते बीतते-बीतते धूप और बढ़ गई थी, तो मैं असेम्बली में खड़ा हुआ था, धूप ज़्यादा तेज़ थी, तो पसीना आ गया बहुत। तो टीचर थीं, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पकड़ लिया कि कुछ है। तो मैं काफी रोया-चिल्लाया कि एग्जाम देने दो। उन्होंने नहीं देने दिया। इस तरह से सारे पेपर लिखने के बाद, बस एक बच गया था, उस की वजह से उस रिपोर्ट कार्ड में धब्बा लगा। तो मैं फिर वापस घर आया। और घर का माहौल कुछ इस तरह था कि इस बात को लेकर के कोई अफसोस या ग़म नहीं था कि बीमार होते हुए भी पेपर देने क्यों गए हो, घर में भी जो मायूसी आयी वो इस बात को लेकर आयी कि बस आख़िरी दिन रह गया, ये भी निकल गया होता वरना। अब उसके कारण मेरे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, एग्जाम की तैयारी ने, साइकिलिंग ने, धूप ने, तनाव ने, बुखार ने, इन्होंने मेरे शरीर के साथ क्या किया होगा, इस बात को बहुत महत्व नहीं दिया गया। दिया गया होगा, खान-पान पर मेरे ध्यान रखा गया होगा, कुछ दवाइयाँ दी गई होंगी, लेकिन उस बात को सर्वोपरि नहीं रखा गया कि 'बड़ा लड़का है इसकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, एग्जाम बाद में दे लेगा, क्या हो गया अगर एग्जाम नहीं दे पाया तो, जान है तो जहान है, ऐसी कोई बात घर में नहीं हुई!'

तो उससे बड़ा एक प्रबल संदेश गया। उस बात से ही नहीं, ये तो एक उदाहरण उठा रहा हूँ, और भी इस तरह के बहुत हैं। एक वैल्यू सिस्टम , एक मूल्य स्थापित हुआ कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपका शरीर कैसा अनुभव कर रहा है, आप स्वस्थ हो, आप बीमार हो इन बातों का कोई महत्व नहीं है। बिलकुल कोई महत्व नहीं है आपके शारीरिक स्वास्थ्य का। जो असली चीज़ है, वो असली चीज़ है। उस समय असली चीज़ ये नहीं था कि अध्यात्म है, उस समय असली चीज़ ये था कि असली चीज़ पढ़ाई है और पढ़ाई का महत्व तुम्हारी देह से कहीं ज़्यादा है। तुम्हें बुखार आ रहा है, तुम्हें चोट लग रही है, तुम्हें जो भी हो रहा है, पढ़ाई पर आँच नहीं आनी चाहिए और उसमें अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो कोई समझौता नहीं होगा। तो इस तरह चलता रहा, मुझे और भी ऐसे ही याद है, मैं कई मौकों पर बीमार रहा हूँ और उसकी वजह से कोई सहानुभूति वगैरह मिलने की कोई संभावना नहीं थी कि लड़का बीमार है तो आज नहीं जाएगा स्कूल। हाँ, साथ-ही-साथ जहाँ तक सेहत की बात है, तो उसका भरपूर ख्याल रखा जाता था। 'ये खालो ये पीलो', हर तरीके से जो भी शारीरिक काम होते हैं रागड़म-रगड़ाई, वो सब चलता रहता था कि ऐसे नहाना है, ये करना है ऐसे वैसे। जिस दिशा में पैंपरिंग (लाड़-प्यार) होनी चाहिए वहाँ हुई थी।

अब बोलते हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ी लाज सी भी आती है - मैं दसवीं-ग्यारहवीं तक में था तो मुझसे इस तरह, जैसे मैंने बोला एकदम कढ़ाई है कठोरता है, इस तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी कि आप पीछे क्यों हो गए, पीछे कैसे हो गए, एकदम नहीं। लेकिन अगर मुझे सही याद है तो ग्यारहवीं में भी मैं बैठा होता था और स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ; ग्यारहवीं; आप सोलह साल के हो चुके होते हो, आप लगभग जवान हो चुके होते हो। और ये दूध का गिलास लेकर के खड़ी होती थीं (अपनी माताजी की ओर सम्बोधित करते हुए), तब वीगन-वगैरा तो दूर की बात थी। ये दूध का गिलास लेकर खड़ी हैं, उसमें अपना घोल रखा है पता नहीं क्या-क्या सब, बॉर्नविटा और ये वो, और पिताजी यहाँ बैठे हैं (ज़मीन की ओर इशारा करते हुए), वो जूते का फीता बाँध रहे होते थे, उस उम्र तक भी।

नहीं होना चाहिए था, पर आशय ये है कि जैसे सैनिक को तैयार किया जाता है न कि, 'तुम्हारी तैयारी पूरी कर देंगे, पूरी-पूरी तुम्हारी तैयारी कर देंगे अच्छे से, बताओ क्या-क्या चाहिए सब मिलेगा तुमको। लेकिन उसके बाद बेटा हार कर वापस मत आना!' तो वो भाव था। मैं अनुग्रहित हूँ कि वो भाव था। वो सब जो आम भाव प्रदर्शन होता है - गले लगा लिया और दुलार-लाड़ - वैसा कोई माहौल नहीं था। चाँटें खूब खाएँ हैं मैंने, मतलब इसमें कुछ नहीं है। ग्यारहवीं में भी खाया है, वो जो रिपोर्ट कार्ड फटा था वो ग्यारहवीं का ही था। ग्यारहवीं तक चाँटें खाएँ हैं। मैं दिखा रहा था किसी को, शुभंकर (स्वयंसेवक) को या किसी को, मेरे दो रिपोर्ट कार्ड हैं जिसमें एक बड़ी जबरदस्त बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला एग्जाम दिया था मैं उसमें फ़ेल हुआ था। मैं नर्सरी में ही फ़ेल हो गया था, और लेकिन पहला जो उसमें - रिपोर्ट कार्ड में ऐसे कॉलम होते हैं - तो पहले एग्जाम का एक कॉलम होता है, नीचे लिखा होता है, तो उसमें लिखा हुआ है ' फ़ेल '। लेकिन फ़ेल होने के बाद जो अगला एग्जाम होता था, उसमें बिलकुल अलग तरह के नंबर होते थे, बिलकुल ही अलग मतलब नीचे से एकदम ऊपर।

वैसे ही तीसरी क्लास में रुद्रपुर से बांदा गए थे, वहाँ सेंट मेरिज़ में गए थे, वो काफी अच्छा कॉन्वेंट स्कूल था और रुद्रपुर तब बहुत ही छोटा कस्बा था। तो वहाँ से सीधे आप एक बहुत रिग्रस (सख़्त) कॉन्वेंट में जाओ तो शुरू के दो महीने एडजस्ट करने में दिक़्क़त हुई थी। तो उसमें इंग्लिश में बीस में से आठ नंबर पासिंग होते थे, चालीस प्रतिशत, मेरे सात आए थे, मैं फ़ेल हो गया क्वार्टरली में। फ़ेल होने के बाद घर पर हुआ धूम-धड़ाका और वो देते थे ग्रेड। तो वो जो मेरी पहली ग्रेड है उसमें ‘ई’ या ‘एफ़’ लगी हुई है। और ‘ए’ ग्रेड क्लास में बस जो शुरू के दो या तीन होते थे उनको आती थी। हाफ-इयरली में मेरा ‘ए’ लगा हुआ है। तो ये देख कर मुझे आज भी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ये तब कर लिया था मैं फिर करके दिखाऊँगा, कोई भी ‘ई’ आख़िरी नहीं होता। ‘ई’ को ‘ए’ में बहुत जल्दी बदला जा सकता है। अब तो ख़ुद बदलता हूँ, पहले इन्होंने (माता-पिता) बदलवाया, कि बेटा ये ‘ए’ होना चाहिए सीधे।

मैं समझता हूँ लाड़-दुलार, ममता, भाव-प्रदर्शन ये जितने सूक्ष्म रहें उतना अच्छा है। प्रेम इसमें नहीं निहित है कि बच्चा है और उसको सुविधाएँ ही दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, प्रेम इसमें है कि जितना उसको सहारा चाहिए है दो, पर उसको सही रास्ते पर रखो; अभिभावकों का प्रेम इसमें है। कठोरता आवश्यक होती है, कठोरता प्रकट होनी चाहिए और प्रेम सूक्ष्म होना चाहिए। “अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट”। भीतर-भीतर जहाँ पता ना चल रहा हो, वहाँ सहारा दें अभिभावक लेकिन बाहर-बाहर तो चोट पड़नी चाहिए। जो अभी प्रचलन हो गया है बच्चों की पैंपरिंग का, ये अति घातक है। कुछ बातें हैं जो मन पर छपनी चाहिए न।

अब याद आ रहा है; दूसरी में था वहीं रुद्रपुर में, तो वहाँ पर सिखाया गया था कि बहुवचन कैसे लिखते हैं हिंदी में। तो 'लड़की' का लिखना होता है 'लड़कियाँ', अब उसमें लड़'की' का 'कि' बन जाना है और बकरी का ‘रि’ बन जाना है, 'बकरीयाँ' नहीं हो सकता, 'बकरियाँ'; हम गए भूल और वहाँ लिख आए ‘बकरीयाँ’ और ‘लड़कीयाँ’। तो बीस में से आए अठारह नंबर, एकदम छपा हुआ है दिमाग में, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लाकर घर दिखा दें, तो उसको बाहर ही कमरे में छुपा दिया।

लेकिन कम-से-कम भाषा में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए ऐसा माहौल तो एकदम था घर में, हिंदी हो अंग्रेजी हो। तुम्हें भाषा लिखनी नहीं आती, तुम्हें हिंदी लिखनी नहीं आती, कैसे हो सकता है? और अच्छा है, यही वजह है फिर की आईसीएससी में मेरे हिंदी अंग्रेजी दोनों में हाईएस्ट (सर्वाधिक) आए थे और जो बोर्ड के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा था कि 'बहुत लोग टॉप करते हैं, हर साल होता है कि कोई टॉपर निकलता है लेकिन ऐसा यदा-कदा ही होता है कि एक ही छात्र के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हाईएस्ट (अव्वल) हों।' तो उसकी वजह थी; कड़ाई ज़रूरी होती है। वैसा नहीं रिश्ता था जैसा अभी आज-कल चलता है कि माँ-बाप तो फ्रेंड (मित्र) हैं बच्चे के। काहे के फ्रेंड ! अब ज़रूर हो गई है फ्रेंडलीनेस (मित्रता)। आप लोग भी ये मत कर दीजिएगा कि अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएँ। आप बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएँगे तो उनके फ्रेंड्स उनके माँ-बाप बन जाएँगे, क्योंकि बच्चे को तो माँ-बाप चाहिए। आप नहीं बनोगे तो कोई और उनका बाप बन जाएगा। तो ये सब मत किया करिए कि जैसा विज्ञापनों में आता है आज-कल कि ' पार्टनर '; बच्चे को पार्टनर बोला जा रहा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मुझे पार्टनर बोलेगा कोई घर में और बोल देता तो...

और ऐसा भी नहीं कि मेरे ही साथ कड़ाई करी थी, इन्होंने अपने साथ भी पूरी कड़ाई करी। इससे एक बात निश्चित थी कि ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं होता। पढ़ना तो तुम्हें है ही। मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, ये लोग जा रहे थे, इलाहाबाद के आगे इनका एक्सीडेंट हो गया। घातक एक्सीडेंट था, गाड़ी में आग लगी थी, ड्राइवर की टाँग काटनी पड़ी थी। आज तक भी ये लोग उससे पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। पिताजी का पूरा चेहरा ही विकृत हो गया था। उनका हाथ यहाँ, पूरा यहाँ से नर्वस वगैरह टूट गई थीं। इन्होंने मुझे दस दिन तक पता ही नहीं लगने दिया। जब मैं इंटरव्यू वगैरह दे आया, उसके एक-दो दिन बाद ये लोग आते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के, बारह दिन रहे होंगे ये लोग अस्पताल में, जाने बारह दिन आठ दिन, जितने भी दिन, बहुत दिनों तक रहे हॉस्पिटल में, उसके बाद आते हैं, मैं देख रहा हूँ ये क्या है। तो कड़ाई सिर्फ़ ये मेरे साथ ही नहीं कर रहे थे, अपने साथ भी कर रहे थे। अपने साथ शायद ज़्यादा कर रहे होंगे।

मुझे नहीं मालूम इस तरह का लालन-पालन आदर्श है या नहीं, आप इसमें खोट निकाल सकते हो। आप, जो बातें मैंने बोली, उसमें बहुत तरीके से आपत्तियाँ कर सकते हो, लेकिन आपने पूछा कि मेरा कैसा था तो मैंने बता दिया और आप पूछेंगे कि, 'किसी अलग तरह का चाहिए?' तो मैं कहूँगा, नहीं यही बिलकुल ठीक था। और कुछ? इसी से रिलेटेड (सम्बंधित) पूछो!

प्र२: प्रणाम आचार्य जी, आपकी माता जी को भी प्रणाम, जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी परवरिश करी। आपने जैसा बताया कि आप बीमार थे उस समय भी आप साइकिल से परीक्षा देने जाते थे, तो काफी कुछ तो नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत जो पढ़ा हूँ आपकी किताबों के शुरू में, आपके जीवन-परिचय के बारे में, तो उसमें है कि आपके पिताजी एक प्रशासनिक अधिकारी थे। तो आज के समाज में जैसे देखा जाता है कि बच्चा स्कूल भी जाता है तो बड़ी गाड़ी में जाएगा, एयर कंडीशनर होनी चाहिए, तो आपके पिताजी का क्या रुख था? क्योंकि जैसे कि मैंने पढ़ा उसमें कि उपनिषदों का परिचय आपके पिताजी ने कराया आपको, आपके घर में एक पुस्तकालय भी था और फिर आपने ही अभी आज ही बोला कि आपने लोन ले कर अपनी पढ़ाई करी, इसलिए आप नौकरी जारी रखे कुछ साल कि उसको आप भर सकें, पूरा कर सकें। तो उनका क्या रुख था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या कुछ चर्चाएँ होती थीं या बस इंट्रोड्यूस (परिचय) ही कराया था या क्या?

आचार्य: मैं जितना पूछता था, उतना मुझे बता दिया जाता था, कोई बात थोपने का प्रयास कभी नहीं किया गया। किताबें उपलब्ध करा दी गई हैं, पढ़ो, उसके बाद कुछ पूछना चाहते हो तो आकर पूछ लो, न तो हम ये कहेंगे कि इसमें से ये वाली पहले पढ़ो, न हम ये कहेंगे कि ये वाली चीज़ मत पढ़ना। हाँ, अगर पूछने आओगे तो खुलकर बढ़िया से बता देंगे। और मेरे जीवन के भी जो निर्णय रहे, उसमें भी लगभग यही रवैया रहा दोनों लोगों का। मैंने जो निर्णय लिए हैं अपने जीवन में, खासतौर पर युवावस्था में, उनको आमतौर पर सामान्य भारतीय परिवार में स्वीकार नहीं किया जाता, मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। 'जो करना है करो, तुम्हारी ज़िंदगी है, पढ़ लिए हो लिख लिए हो, अब जैसे जीना है तुम जानो।' तो उन चीज़ों को लेकर के कोई दबाव बनाने वाली कोई बात नहीं थी। इसीलिए जब पहले दिन आप लोग बार-बार कह रहे थे “अरे! माँ-बाप माँ-बाप”, वो बात मेरी समझ में ही नहीं आती। मैंने तो जो कुछ भी करा है वो नियम-कायदों के विरुद्ध ही जाता है लगभग। सारे ही निर्णय ऐसे रहे हैं जो किसी के घर में होने लगें तो घर में भूचाल आ जाए। ऐसा तो कुछ कभी कुछ कहा नहीं गया कि क्या है क्या नहीं।

प्र२: तो क्या आपके पिताजी पढ़ते थे उन सबको जैसे उपनिषद्-वगैरह हैं?

आचार्य: तो और काहे को घर में रखे थे!

प्र२: ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जैसे कि ज़्यादातर जगह ये देखा जाता है कि कोई भी अच्छे पद पर है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो कहीं भी या बिज़नेस में ही हो, तो वो लोग कहते हैं 'हमारे पास तो समय ही नहीं है बिलकुल इन सब चीज़ों के लिए।'

आचार्य: नहीं, ये पढ़ते थे।

प्र२: तो उसका भी प्रभाव आपको पड़ा? क्योंकि नंबर लाने के लिए तो कहा जाता है बच्चों को कि नंबर लाओ, लेकिन जैसा हम देखते हैं परिवारों में कि कोई पढ़ता ही नहीं है और फिर उसको देखकर बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं।

आचार्य: नहीं नहीं! पढ़ते थे, मेरे पिताजी पढ़ते थे। पढ़ाई का माहौल था घर पर, यही नहीं कि स्कूली पढ़ाई, और भी जितनी किताबें हो सकती हैं, उनको पढ़ने का माहौल था घर में। रही बात साइकिल की, तो ठीक है प्रशासनिक अधिकारी वगैरह थे पर इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि बच्चा दसवीं-ग्यारहवीं से ही बाइक पर जाएगा स्कूल। तो पता नहीं ‘प्रशासनिक अधिकारी’ से क्या छवि आती है, पर मेरे स्कूल के दिनों में घर में बहुत पैसा होता नहीं था। बढ़िया था, ठीक-ठाक था, मज़े में जी रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं था कि - ये हम सन एक्यान्बे-बान्यबे की बात कर रहे हैं - कि उन दिनों में भी बच्चा स्कूटर या कुछ और लेकर के घूम रहा है, कुछ नहीं है। साइकिल है, साइकिल से जाओ साइकिल ठीक थी। साइकिल मुझे दे दी थी यूपी के गवर्नर थे ‘मोती लाल बौहरा’ उन्होंने तीन-तीन दे दी थीं, और तीनों वो वाली थीं जो एटलस की काली साइकिलें होती हैं। तीन-तीन साइकिलें आ गईं है तो और क्या चाहिए?

बल्कि एक बार तो साइकिल लेकर के मुझको अलीगंज से... कहाँ तक... कहाँ तो गए थे बहुत दूर। अमीनाबाद! कि बेटा अब तुम्हारे पास साइकिलें ज़्यादा हो गईं हैं, तो ये साइकिल लेकर के चलो अलीगंज से अमीनाबाद। ये लोग आगे-आगे चलें टेंपो में, ये और मेरी बहन जी, और मुझे मेरी ही साइकिल लेकर के पीछे लगाया कि तुम चलो इसको चलाते हुए। अमीनाबाद लेकर गए, वहाँ वो साइकिल लेकर के गए उसकी अदला-बदली हुई, एक्सचेंज हुआ, तो बहन जी के लिए साइकिल ली गई और फिर वो साइकिल; लेडीस साइकिल मुझे दी गई कि 'अब तुम इसको लेकर के चलो वापस घर तक।' उसके बाद ये लोग बैठ गए टेंपो में और टेंपो हो गया फुर्र। रात के बज रहे थे दस, सड़कें खाली थी, वो तेज़ी से आगे गया। मैं इतना ज़्यादा कभी घर से निकला नहीं था और जीपीएस तब था नहीं, और मैं साइकिल लिए हुए हूँ, वो भी लेडीज साइकिल, और मुझे रास्ता पता नहीं है। और फिर मैं ऐसे ही फिर पूछता-पाछता किसी तरह घर पहुँचा। ऐसे ही था, उसमें आप लोग माँ-बाप होने के नाते पता नहीं क्या करना चाहते हैं, रुई पर बिलकुल पालना चाहते हैं बच्चों को कि 'इन्हें कहीं कोई कष्ट न हो जाए', 'कष्ट न हो जाए' क्या होता है?

दिनकर की हैं पंक्तियाँ कि "महलों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर", कनकाभ माने जिसमें कनक की आभा हो, सोने के चमकते हुए शिखर हों, उनमें कबूतर ही मिलेंगे फिर, "महलों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है", और अगर मुझे सही याद है तो "सोने पर कभी ना सोता है, बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में", तो शैलों की दरारें चाहिए। शैल माने पहाड़, शैलों की फटी दरार चाहिए, वहाँ से गरुड़ पैदा होता है। नहीं तो आपके घरों से कबूतर निकलेंगे बस, गुटरगूँ। अच्छे लगेंगे देखने में! चूजे, *क्यूटी*। उनको ऐसे (हाथ दिखाते हुए) कर दो तो बिखर जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आजकल घूम रहे होते हैं, उनको देखो तो हैरी पॉटर याद आता है। कोई किरदार, इतना बड़ा चश्मा होगा, चार साल का होगा इतना बड़ा उसका चश्मा लगा होगा। एकदम झक्क गोरा, एकदम स्पष्ट होगा कि इसको धूप नहीं लगने दी गई है आज तक।

थोड़ा कड़ा जीवन जीना सीखिए, सुख-सुविधाओं के मोहताज हो करके आप अपनी ग़ुलामी तैयार करते हैं, चाहे वो आपकी नौकरी का चयन हो, चाहे आपके जीवन के निर्णय हों, चाहे बच्चों की परवरिश का मामला हो। सुख-सुविधा सब आरामदेह रहे, सब बढ़िया रहे, तमाम तरह की विलासिताएँ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि उसको आधा पेट रखो, उसको बिलकुल निर्दयता से रखो, उसको जीने मत दो, उसको फटे कपड़े दो, ये सब नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मैं विलासिता की बात कर रहा हूँ। ज़रूरत विलासिता कब बन जाती है, नेसेसिटी (ज़रूरत) और लग्जरी (विलासिता) का अंतर करना भी विवेक है।

YouTube Link: https://youtu.be/3H9M8Lbparo