श्रद्धाहीन रिश्ते || आचार्य प्रशांत, श्री अष्टावक्र पर (2014)

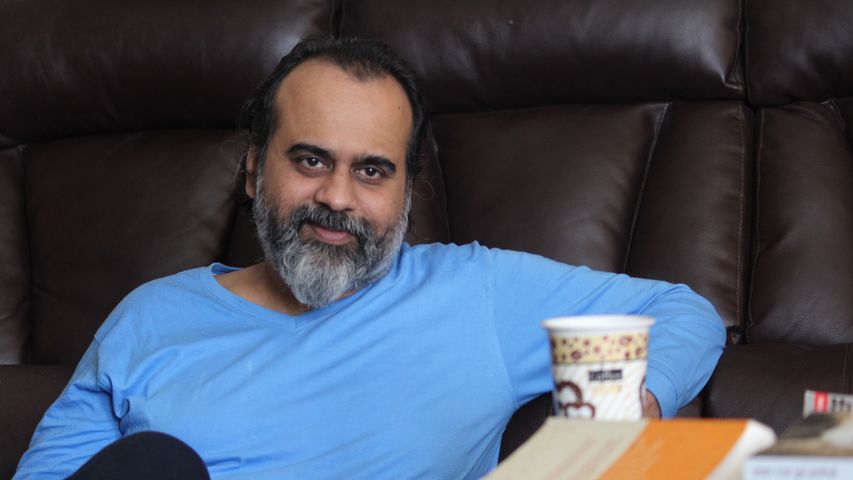

Acharya Prashant

*अयं सोऽहमयं नाहं इति क्षीणा विकल्पना:।* सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णींभूतस्य योगिनः॥ -अष्टावक्र गीता(१८- ९)

अनुवाद: सब आत्मा ही है – ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए ‘यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ’ आदि कल्पनाएँ भी शांत हो जाती हैं।

प्रश्न: मैं पहचानों में जी रही हूँ, संबंधों में हूँ। क्या मैं अपना स्वभाव जानकर जीवन निभा सकती हूँ, या इसकी कल्पना बस मन की चालाकी है?

वक्ता: “मैं कुछ हूँ”, “मैं कुछ नहीं हूँ”- ये दोनों ही भाव आपस में बिल्कुल गुथे हुए हैं, एक हमेशा दूसरे के साथ रहेगा ही रहेगा। आप कुछ हो ही नहीं सकते बिना कुछ अस्वीकार किए। पहचान बनाने का अर्थ ही यही होता है कि एक खंड के साथ संयुक्त हो गए, और दूसरे से दूर हो गए। तो पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि- “मैं कुछ हूँ”, “मैं कुछ नहीं हूँ”, ये दोनों एक ही बातें हैं, इन को अलग-अलग नहीं कहा जा सकता।

इसी कारण जब आप ‘नेति-नेति’ की प्रक्रिया से गुज़रते हैं तो भी आख़िरी कदम बचा रह जाता है, ‘नेति-नेति’ करने वाला बचा रह जाता है। जब आप यह कह रहे होते हैं कि- “मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ”, तो बहुत शुभ घटना घट रही होती है। बहुत कुछ जो नकली है, घातक है, उसको आप अस्वीकार कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में ज़रा-सा कुछ रह जाता है, फिर उसको भी विसर्जित करना पड़ता है; वो एक आख़िरी कदम होता है। जब भी कहेंगे, “ये नहीं हूँ, ये हूँ”, घटना एक ही घट रही होगी।

दूसरी बात – कुछ भी होने का भाव क्या है? हमने ये तो देख ही लिया है कि कुछ भी ‘न होने’ का भाव, कुछ भी ‘होने’ का भाव, एक ही है। तो इन दोनों को हम एक ही नाम दे देंगे, ‘कुछ भी होने का भाव’। ‘कुछ भी होने का भाव’, क्या है? कुछ भी होने का भाव मूलतः डर से निकलता है, कुछ भी होने का भाव मूलतः एक खाली स्थान से निकलता है। ये खाली स्थान जो आपका अपना स्वभावगत स्थान है, उस स्थान से जब आप भूलवश अपने आप को ही, सत्य को ही पदच्युत कर देते हैं, जब वो जगह, वो आसन, वो सिंहासन खाली हो जाता है, तब आप उसको दुनिया भर के प्रपंच से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से और संबंधों से भरने की कोशिश करते हैं। ये भाव होता है, “मैं कुछ हूँ”।

आपकी जगह है जिस पर मात्र सत्य को विराजना चाहिए, उसके अलावा वो स्थान, वो आसन किसी और को दिया ही नहीं जा सकता। सत्य के अतिरिक्त वहाँ किसी को बैठना नहीं चाहिए। लेकिन सत्य को आपने खुद ही अविद्यावश भुला दिया है। वो कहीं चला नहीं गया है, बस माया का, अविद्या का ऐसा ज़ोर है कि आप भूल गए हैं। और अब आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं उसकी जगह पर किसी और को बैठा देने की।

राजा कहीं चला नहीं गया है, खो नहीं गया है, मर नहीं गया है। राजा मौजूद है, आपकी आँखें साफ़ नहीं हैं, आपको दिख नहीं रहा। तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप कोशिश कर रहे हैं कि उसके सिंहासन पर किसी और को बैठा दें। वो राजा आप स्वयं हैं, आपकी सत्ता ही वो सत्य है जिसको उस आसन पर होना चाहिए। उसको आपने भुला रखा है, उसको आप देखते नहीं।

जब आप उसको देखते नहीं तो मन में बड़ा निर्धनता का भाव रहता है, मन में बड़ा डर बना रहता है कि कुछ कमी है, जैसे केंद्रीय रूप से कोई कमी हो, कोई छोटी-मोटी कमी नहीं। फिर आपको उस कमी को भरने के लिए हज़ारों लोगों का सहारा लेना पड़ता है, उसी को चाहो तो आप ‘अकेलेपन’ का भी नाम दे सकते हो। हमारे जो संबंध होते हैं, आमतौर पर वो और कुछ नहीं होते, वो हमारी अधूरेपन की कहानी होते हैं। वो हमारे अकेलेपन का एक झूठा उपचार होते हैं, उसी को हम नाम दिए रहते हैं: “ये हमारा संबंध है, ये हमारा परिवार है, ये दोस्त यार हैं”। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी नास्तिकता का प्रमाण हैं।

वास्तव में जो एक आस्तिक जगत होगा उसमें परिवार नाम की संस्था की कोई जगह ही नहीं होगी। प्रेम होगा, परिवार नहीं। क्यों चाहिए संबंधों का सहारा? क्यों किसी की आवश्यकता है मन में बैठाने के लिए, जब मन में जिसको विराजना है वो सदा से बैठा ही हुआ है? उसका आसन खाली ही नहीं है। जब आसन खाली ही नहीं है, तो इधर-उधर दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित ही क्यों करना? क्यों कहना, “तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं”? तो जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, ‘सम्बंधित होना’, वो और कुछ नहीं है वो हमारा आध्यात्मिक दिवालियापन है। हमारे रिश्ते हमारे आध्यात्मिक दिवालियेपन की कहानी हैं। बात समझ रहे हैं?

प्रेम तो सिर्फ पूर्णता में ही संभव है, प्रेम तो सिर्फ अध्यात्म में ही संभव है। हमारे सारे संबंध निकलते हैं अपूर्णता से, तो अब इसमें ताज्जुब क्या है कि हमारे संबंधों में प्रेम कहीं होता नहीं। घर होते हैं प्यार नहीं होता, संबंध होते हैं प्रेम नहीं होता। इसमें बिल्कुल कोई ताज्जुब नहीं है, ये दोनों एक ही बातें हैं। क्योंकि वो संबंध निकला ही आपकी आतंरिक अपूर्णता के भाव से था। सिंहासन खाली है, किसी को बैठाना है, इसी कारण आपने संबंध बनाया। जो संबंध उपजा ही बीमारी से है वो स्वास्थय कैसे दे सकता है आपको? जो व्यक्ति आपके जीवन में आया ही प्रपंचवश है, वो प्रेम कैसे दे सकता है आपको?

प्रेम पूर्णता से उठता है, प्रपंच से नहीं।

अब इस प्रकाश में देखें तो ये सवाल बहुत विचित्र हो जाता है। “मैं पहचानों में जी रही हूँ, संबंधों में जी रही हूँ, संबंधों और पहचानों के रहते हुए भी मैं क्या अपने स्वभाव को जान सकती हूँ और उसे जीवन में निभा सकती हूँ?” ये वैसा ही सवाल है कि कोई भली-चंगी टांगों वाला कहे, “मैं बैसाखियों पर चल रहा हूँ। क्या इन बैसाखियों के साथ भी मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ?” भले मानुस पहली बात – बैसाखियों के साथ मैराथन दौड़ी नहीं जाती, और दूसरी बात – जो बहुत बड़ा चुटकुला है वो ये है, कि तुम्हें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है।

पहली बात – जब तक बैसाखियाँ हैं, तब तक मैराथन दौड़ नहीं सकते। पर तुमने सवाल में यही कहा है कि बैसाखियों से तो लगाव हो गया है, बैसाखियों के साथ मैराथन दौड़नी है, चालीस किलोमीटर, बयालीस किलोमीटर। बैसाखियों के साथ मैराथन नहीं दौड़ी जाती। और दूसरी बात – तुम्हारा प्रश्न ही बेतुका है क्योंकि तुम्हें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पास स्वस्थ मज़बूत टांगें हैं, तुम उन्हें भुलाए बैठे हो ठीक वैसे ही जैसे तुम सिंहासन पर जिसको आसीत होना चाहिए, उसको भुलाए बैठे हो।

अपनी क्षमता का ज्ञान तुम्हें सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। तुम अपनी ताकत को तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम सत्य के समीप नहीं आ जाते, दोनों एक ही बात हैं। हम लेकिन असंभव की मांग करते हैं। हम कहते हैं, “सत्य का हमें कुछ पता नहीं लेकिन हमें जीवन आत्मबल में जीना है, तो जीवन में ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए।”

एकमात्र स्रोत जो है ताकत का, वो सत्य है, उस स्रोत से दूर हो तो तुम्हारे जीवन में मात्र निर्बलता रहेगी। कोई और स्रोत होता नहीं, ताकत का और कोई स्रोत नहीं है। आप अगर पाएं कि आपके जीवन में कमज़ोरी बहुत है, किसी भी प्रकार की, हर कमज़ोरी अंततः मानसिक कमज़ोरी ही है, तो इसका एक सीधा-सीधा निष्कर्ष निकाल लीजियेगा कि सत्य से दूर हैं। क्योंकि ताकत का स्रोत तो वही होता है, उसके अलावा और कहीं से ताकत आ नहीं सकती |

प्रत्येक बल मात्र आत्मबल ही है। हज़ार तरीके के बल होते हैं, पर आप देखेंगे उनके मूल की ओर तो आप पाएंगे कि हर बल के मूल में आत्मबल है- ‘मैं’ का बल, अपने होने की सत्ता का बल, सत्य का बल। “मैं कुछ हूँ, मैं बेटी हूँ, मेरी कुछ पहचान है, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मेरे और हज़ार संबंध हैं, दायित्व हैं, कर्त्तव्य हैं”, ये तो वक्तव्य उठेगा ही तभी जब आप भूल गयीं हैं कि आप कौन हैं। जो अपने आप को भूला बैठा है, सिर्फ वही कह सकता है कि- मैं तो माँ हूँ। और भूलने के हज़ार तल होते हैं।

एक बार इंटरव्यू ले रहा था। एक उम्मीदवार आया, मैंने पूछा, “कौन हो, परिचय दो?” तो बोलता है, “मैं इंजीनियर हूँ”। मैंने कहा, “तय कर लो कि इंसान हो या इंजीनियर हो”, उसको ये बात बड़ी अजीब-सी लगी। उसने सोचा होगा कि इंटरव्यू लेने वाला बेवक़ूफ़ है, पर आप एक उथली पहचान में जी रहे हो और उससे गहरी पहचान भूल गए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंततः इंसान है क्योंकि अगर मैं कहूँ, “इंसान है”, तो इससे यही अर्थ निकलेगा कि एक शरीर है, इंसान का शरीर । पर हम इतनी उथली पहचानों की ओर चले जाते हैं कि अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं।

अब एक साधारण-सी बात पर वो अटक गया, जवाब ही नहीं दे पाया। मैंने कहा, “तय करो, इंजीनियर हो या इंसान हो?” और उसे बहुत सोचना पड़ा, हज़ार तरीके के हिसाब-किताब उसने किए, फिर बोला, “मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इंजीनियर हूँ।” भूल ही गया है कि पहले क्या आता है, कि स्रोत क्या है। यही मैं हर माँ से पूछना चाहता हूँ, “माँ हो या इंसान हो?” साधारण अवस्था में अगर आप हज़ार माँओं से सवाल करेंगे, तो नौ सौ निन्यानवे कहेंगी, “माँ हूँ”। वो भूल ही गई हैं कि इंसान हैं, उन्हें याद ही नहीं है कि माँ वगैराह तो ठीक है, ऊपर-ऊपर की बात है। और इंसान होना भी कोई आख़िरी पहचान नहीं, क्योंकि इंसान से जैसा मैंने अभी कहा, हम अर्थ यही लेते हैं कि- शरीर हूँ, इंसान का।

आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई कहे, जब भी कोई ऐसा वक्तव्य हो जिसमें ‘मैं’ शब्द आ रहा हो, और आप किसी से पूछो कि- मैं माने कौन? तो वो तुरंत अपनी ओर उंगली दिखा कर कहता है, “मैं माने मैं”, अपने शरीर की ओर उंगली दिखाता है, शरीर के अलावा उसकी कोई पहचान बची नहीं है। “मैं शरीर हूँ”, ये भी आपको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस चेतना को, जिस बोध को, जिस शून्य को, या पूर्ण को सिंहासन पर होना चाहिए था उसकी जगह आपने एक खंडित पदार्थ, उर्फ़ शरीर आपने वहाँ बैठा दिया है।

सिंहासन पर तो मात्र बोध ही बैठ सकता है।

आप अष्टावक्र की बात कर रही हैं, सुन्दर से सुन्दर बात अष्टावक्र ने कही है, “बोधोऽहं, मैं बोध हूँ”, पर जब बोध की अनुपस्थिति प्रतीत होती है तब बोध का एक घटिया विकल्प उस सिंघासन पर बैठ जाता है, और वो घटिया विकल्प है शरीर। मैं आप लोगों से इसलिए अक्सर कहता हूँ कि मुझे मत देखा करो, मुझे देखना बोध का एक घटिया विकल्प है। मुझे आप सिर्फ तब देखोगे जब उस सिंघासन पर आपको किसी शरीर को बैठाना होगा।

और शरीर को हक नहीं है वहाँ बैठने का, वहाँ पर तो मात्र परम चैतन्य की सत्ता ही विराज सकती है। पर उसकी ओर से मन अनभिज्ञ है, तो वहाँ पर हम कुछ भी और हम रखते जाते हैं – वस्तु, विचार, शरीर , संबंध। वस्तु, विचार, शरीर, संबंध- ये बहुत ओछे हैं। ये नहीं वो बन पाएंगे जो सत्य है, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। इनमें कोई दम नहीं, इनकी कोई ताकत नहीं।

*(* मौन)

मैं आपसे नहीं यह कह रहा हूँ कि आप नकारने की कोशिश करें, कि आप भूलने की कोशिश करें कि आप संबंधों में क्या हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आप वास्तव में क्या हैं। देखिये जिस आदमी ने यह भ्रम ही पाल रखा है कि उसकी टांगें कमज़ोर हैं, उससे ये कहना व्यर्थ है कि तू बैसाखियाँ छोड़ दे। पहला कदम तो यही होगा कि वो थोड़ा-सा अनुभव करे कि अभी टांगों में जान है, फिर बैसाखी पर उसकी पकड़ अपने आप छूटेगी। और फिर जब बैसाखी पर पकड़ छूटेगी, तो पाँव और सक्रीय होंगे, इस तरह से चक्र आगे बढ़ेगा। लेकिन पहला कदम तो यही होगा कि वो जाने कि पाँव हैं, और पाँव मुर्दा नहीं हैं।

आप जब तक सिंहासन पर उसके असली हकदार को नहीं बैठाएंगी तब तक उस पर चोर, लुटेरे, जेबकतरे, यही आ आकर बैठते रहेंगे। घर के नौकर होते हैं उपद्रवी, छिछोरे, कई बार जब मालिक नहीं होता तो उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मालिक के सामने उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। गाड़ियों के ड्राईवर होते हैं, जब मालिक नहीं होता तो गाड़ी में ही लम्बे-चौड़े होकर सो जाते हैं, मालिक की उपस्थिति में नहीं करेंगे। और तो छोड़िए होटलों में कमरे होते हैं जब वो खाली होते हैं तो इधर उधर के वेटर वग़ैरा जाएँगे और बाड़िया बिस्तर पर जाकर लेट जाएँगे, वो ये नहीं कर सकते जब वो कमरा उसके हकदार द्वारा भरा हुआ है। और जो मालिक है वो कहीं चला नही गया, आपकी आँखें ऐसी हो गईं हैं कि वो आपको दिख नहीं रहा, वो मौजूद है, उसकी जगह पर छोटे-मोटे लोगों को मत बैठाइये। आप उनके साथ भी अन्याय करते हो उनको परम की जगह पर बैठा कर। वो बेचारे खुद असहज हो जाते हैं, वो खुद नहीं चाहते कि उनको वहाँ बैठाया जाए।

आप गा देते हो, “तुझमें रब दिखता है”, अब वो फंस गया बेचारा। आपने तो गा दिया, “तुझ में रब दिखता है”, अब वो अपना माथा पीट रहा है, “क्यों इतना उम्मीद रख रहे हो। मेरी हैसियत ही नहीं कि तू मुझे वहाँ बैठा रही है।” पर जब रब नहीं दिखता अपनी सही जगह पर, तो इधर-उधर के लोगों में रब दिखता है। और फिर हमनें हज़ार तरीके के बहाने निकाल रखे हैं।

तुमने कभी देखा है? पति परमेश्वर होता है। माँ-बाप ईश्वर होते हैं, बच्चे बाल-गोपाल होते हैं, भगवान ही भगवान भरे हुए हैं। हर छोटा-मोटा संबंध भगवान है। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि जो वास्तविक है, वो नहीं है।

तो जो ही मिल रहा है उसी को कहते हो, “तू होगा, क्या पता तू हो?” इनमें से कोई नहीं है। और आप क्यों उपद्रव खड़ा करते हो इनको वो बनाकर जो ये हैं नहीं? जन्माष्टमी आती है और इतने-इतने से बच्चे घूम रहे होते हैं, उन्हें आप कृष्ण-कन्हैया बना देते हो। अब वो परेशान है कि उसके माथे पर मुकुट चिपका दिया है और उसको खुजली हो रही है। उसके मुंह में बांसुरी डाल दी है, कमर पर कसनी कस दी है, “तुम्हारा बालगोपाल, परमेश्वर”। उसके लिए भी बोझ है, उसको बक्श दो, असली कृष्ण की तलाश करो न, ये बालगोपाल क्या खड़े कर रहे हो?

पर असली कृष्ण की तलाश तुम करोगे नहीं, तुम सस्ते विकल्प ढूँढ़ते हो। असली रब की तलाश करो न। ये वासना से भरे हुए औरत और मर्द में क्या रब ढूँढ रहे हो कि “तुझ में रब दिखता है”? असली रब नहीं दिखता न? फिर जो चिकना चेहरा सामने आ रहा है, उसमें रब दिख रहा है।

ये प्रमाण है इस बात का कि असली से अनभिज्ञ हो, जिसे असली पता होगा वो कैसे गा देगा कि “तुझ में रब दिखता है”। और फिर उसे दिखेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं दिखेगा। वो भी गायेगा एक दिन, जैसे बुल्लेशाह गाते हैं, जैसे कबीर गाते हैं। फिर उसके लिए सारा संसार भगवत्ता-पूर्ण है, ये नहीं कि एक व्यक्ति के लिए गा रहे हैं कि “तुझ में रब दिखता है”। फिर पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, पत्थर, नदी, नाले, हवा, बादल सब में रब दिखता है, सब में।

किन झंझटों में फंसे हुए हो, इसमें किसी की भलाई नहीं है। यात्राएं निकलती हैं, उसमें देखा हैं गाय-बैल बाँध दिए, हाथी को ले लिया। और हाथी को क्या कर रखा है? हाथी को इतना बड़ा तिलक लगा दिया है, या बैल को तिलक लगा दिया है, और उसके ऊपर एक छत्र लगा दिया है? देखा है? उसके ऊपर कपड़ा रख दिया है और घंटियाँ बाँध दी हैं उसके गले में, और उसकी पूजा कर रहे हैं कि यही तो है महेश का वाहन, तो महेश ही हुआ। अब वो बैल बेचारा फंस गया है।

आप भी अपने बैल को मुक्ति दो। वो बैल ही है उसको क्यों महेश बना रखा है? फंस गया है बेचारा। और बना ही नहीं रखा है, फिर जब ज़बरदस्ती किसी को तुम आसन पर बैठाते हो तो उसके लिए कुछ आचारसंहिता भी लाते हो, कुछ वर्जनाएं भी लाते हो, और वो जो है नहीं तुम उससे वो सब भी करा रहे हो।

वो हाथी है, एक साधारण हाथी। तुम क्या बोल रहे हो, “ये तो इंद्र का ऐरावत है। तो क्या करता है? ये उड़ता है,”अब तुम उसे उड़ा रहे हो और वो उड़ नहीं पा रहा। क्या ये बैल है? “ये बैल नहीं है, ये नंदी है।” ये क्या करता है? “ये भजन गाता है,” और वो भजन नहीं गा पा रहा बेचारा। इसीलिए हर प्रेम कहानी लगातार तनावपूर्ण होती है, लगातार असफल होती है क्योंकि तुम उसमें जो खोज रहे होते हो, वो तुम्हें मिल नहीं सकता। तुम रब खोज रहे हो उसमें, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम गलत जगह तलाश रहे हो। हर प्रेम कहानी को असफल होना ही होना है, तुम गलत जगह, गलत वस्तु की तलाश कर रहे हो। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा।

*(* मौन)

आपमें कोई कमी नहीं है, आपमें कोई खोट नहीं है। आपको कोई आवश्यकता नहीं कि आप मकान के लिए किराएदार तलाशें। मकान का मालिक मौजूद है। आपने क्यों बाहर लगा रखा है कि खाली है? और हमारा पूरा जीवन ऐसे ही बीतता है। हम माथे पर चिपका कर घूमते हैं, क्या..?

श्रोतागण: खाली है।

वक्ता: मालिक मौजूद है और आप, “खाली है!” चिल्ला रहे हो, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। उसके बाद आप सवाल पूछते हो, “जब तक मकान में किराएदार हैं तब तक क्या मैं स्वभाव को जान सकती हूँ?” अरे मकान में किराएदार बाद में है, मकान मालिक पहले मौजूद है। मालिक को आवाज़ दो, किराएदार साफ़ हो जायेंगे। और किराएदार भी परेशान हैं, इसमें किराएदार के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती के किराएदार पकड़ लिए हैं आपने। वो कभी आना नहीं चाहते थे मकान में। पहले तो उनको रिझा-रिझा कर बुलाया कि मकान बड़ा अच्छा है, आ जाओ।

फंसाया है आपने किराएदारों को, “मेरा मकान देखा? मेरी दुकान देखी? ये कमरा ऐसा है, बहुत बढ़िया है। क्या बेडरूम है, क्या रसोई है, आओ तो।” अब वो आ गया है तो पूछते हो कि किराएदार आ गया है, मालिक के लिए जगह बची है क्या। किराएदार को घुसाया किसने ये बताओ? क्यों घुसाया किराएदार को? खाली है। आईने में अपनी शक्ल देखिएगा, देखिएगा कि माथे पर क्या लिखा हुआ है बड़ा-सा…

श्रोतागण: खाली है।

वक्ता (हँसते हुए): “मेरा मकान खाली है।” मकान खाली नहीं है, मकान खाली हो नहीं सकता, मस्त रहिये, मकान भरा हुआ है। जब मकान भरा होता है न, तो आप इधर-उधर के लोगों से भी प्रेमपूर्ण संबंध रख सकते हो। मैं उनके प्रति हिंसा करने को नहीं कह रहा। हिंसा तो हम करते ही हैं, “तुझ में रब दिखता है”, इससे बड़ी हिंसा नहीं हो सकती किसी के प्रति। जिसको जिस स्थान पर होना चाहिए, उसको उस स्थान से उठाकर आपने पता नहीं कहाँ बैठा दिया है, ये गहरी हिंसा है। माँ-बाप को ईश्वर बोल देना माँ-बाप के प्रति गहरा अन्याय है। वो ईश्वर नहीं हैं, वो हाड़-मांस के पुतले हैं। विकारों से, विकृतियों से भरे हुए, आप ही के जैसे, क्यों उनसे अपेक्षा रख रहे हो ऊँची-ऊँची?

हम सबके जीवन में इधर-उधर के लोग मौजूद हैं, हम सब स्वयं भी इधर-उधर के ही हैं। उन सब के साथ प्रेम का एक ही सूत्र है। क्या? उनको किराएदार जानो, उनको मकान के मालिक की जगह मत दो। मकान का मालिक मकान का मालिक है, आपकी सत्ता आपकी अपनी सत्ता है। आपको किसी संबंध की, किसी और पहचान की ज़रूरत नहीं है। इधर-उधर के लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, और याद करिये एक समय था जब कोई नहीं था। उनके साथ अपने आप को इतना जोड़कर कर मत देखिये। ये सब पल दो पल के साथी हैं, इनका कुछ नहीं है। जो आपका असली साथी है, जो असली पति है, उसके साथ हो जाइये। ये सब तो ऐसे ही हैं, नौटंकी, प्रपंच, स्वांग, कि जैसे नाटक में कोई आकर तुम्हारी पत्नी बन जाए। असली घर में बैठी हुई है, और तुम उस दूसरी के साथ घुल ही गए।

कोई तरीका है? इनका कुछ नहीं है, असली को याद रखिए, असली को। आप परम की प्रिया हैं, छग्गूमल की नहीं। आप मिसेज परमेश्वर हैं, मिसेज छग्गूमल नहीं। याद रहेगा? “मैं परम की प्रिया हूँ, बाकी सब ऐसे ही हैं इधर-उधर के।”

कबीर कहते हैं न:

कबिरा रेख सिन्दूर की, काजल दिया न जाए।

तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाय।

लेकिन फिर दोहरा रहा हूँ, कहना पड़ रहा है ऐसे स्वर में कि लग रहा है जैसे किसी का अपमान हो रहा हो, कि जैसे हिंसा हो। हिंसा नहीं है फिर दोहरा रहा हूँ। बाकी सबसे संबंध प्रेमपूर्ण सिर्फ तब होंगे जब आप सत्य के आसन पर बैठे होंगे। फिलहाल तो हम जैसा जीवन जीते हैं, हम सबके साथ अन्याय करते हैं।

श्रोता १: सर, हम भूल कैसे जाते हैं? जिसके पैर सही होंगे वो बैसाखियों पर निर्भर नहीं होगा, लेकिन…

वक्ता: इसका कोई कारण नहीं होता। माया को अनादि कहा गया है, इसका कोई कारण नहीं होता। क्योंकि तुम जानते ही हो न कि हर कारण अंततः उसी कारण से निकला है। माया को फिर तुम प्रभु की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कह सकते। या तो उसे ये कह दो कि अस्तित्व ही ऐसा चाहता है, या ये कह दो कि अकारण है, दोनों एक ही बात हैं। उसके कारण की खोज में भी कुछ नहीं रखा है। बस इतना जानना काफ़ी है कि जहाँ से भी आई है, उसका निवारण है। कारण मत पूछो, निवारण है, इतना काफ़ी है।

श्रोता २: क्या निवारण भी अस्तित्व की इच्छा से ही हो रहा है?

वक्ता: क्या जो अभी हो रहा है, वो अस्तित्व की इच्छा के विरूद्ध हो रहा है? तो यही है अस्तित्व की इच्छा, उसके साथ चलो। तुम यहाँ बैठे हो इस कमरे में, किसकी इच्छा है?

श्रोता २: अस्तित्व।

वक्ता: हो रहा है निवारण, उसके साथ चलो।

– ‘बोध सत्र’ पर आधारित। स्पष्टता हेतु कुछ अंक प्रक्षिप्त हैं।

YouTube Link: https://youtu.be/KrIvvyai1gk