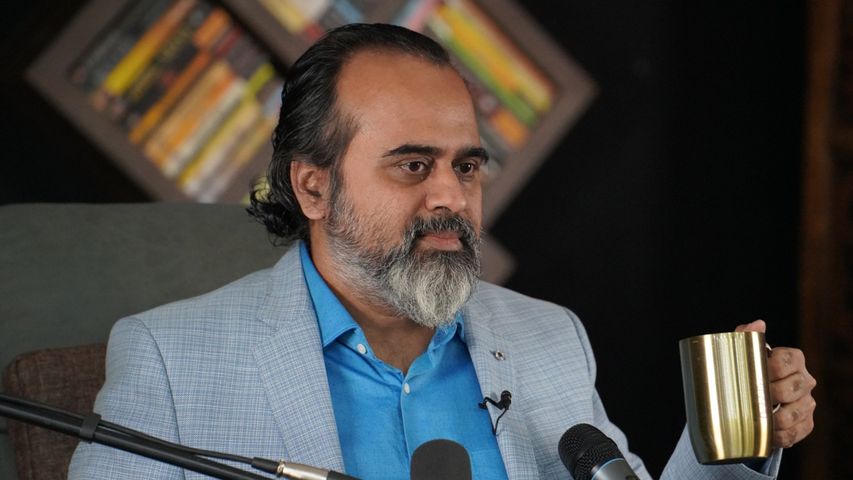

निष्ठा - किसके प्रति? || आचार्य प्रशांत, संत दरियादास पर (2014)

Acharya Prashant

बाहर से उज्जवल दसा , भीतर मैला अंग।

ता सेतो कौवा भला , तन-मन एक ही रंग।।

– दरियादास

वक्ता: सवाल यह है कि क्या एक रंग होना काफ़ी है? रंग भले ही एक है, पर काला रंग है रंग एक होगा, पर मुख राम की ओर नहीं है, तो भला कैसे हो सकता है?

दरियादास का है, * “*ता सेतो कौवा भला, तन-मन एक ही रंग”।

‘एक होना, कोई साधारण घटना नहीं है।’ एक हुआ ही नहीं जा सकता, परमात्मा के आलावा किसी और दिशा में। संभव नहीं है। हम कहते हैं, ‘‘परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए।‘’ हम व्यर्थ ही बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। न कहिए कि परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। सिर्फ़ इतना कहिए कि एकनिष्ठा होना चाहिए क्यूंकि एकनिष्ठता सिर्फ़ परमात्मा के प्रति ही हो सकती है।

नाम लेने की आवश्यकता नहीं। आदमी का मन बंटा-बंटा जीता है। हज़ार खण्डों में विभक्त रहता है और मन का जो मूल है, उसका जो केंद्र है, वो समर्पित रहता है परमात्मा को। उसका समर्पण बदल नहीं सकता। बाकी सारे खंड आते-जाते रहते हैं।

मन पर अभी कुछ छाया है; थोड़ी देर बाद कुछ और छाएगा। मन का जो हिस्सा अभी काम की बात कर रहा था, थोड़ी देर बाद आराम की बात करेगा। मन का जो हिस्सा अभी एक दुकान पर खड़ा था, वो अब दूसरी दूकान पर चला जाएगा। मन पर अभी घर छाया हुआ था, थोड़ी देर में दफ़्तर छा जाएगा। मन के सारे बाकी हिस्सों का स्वाभाव चलायमान है। वहां पर संसार आता-जाता रहता है। संसार के हज़ारों रंग उठते-गिरते रहते हैं।

‘मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय’।

पर मन के केंद्र का रंग तो कभी नहीं बदलता। वो तो एक ही है।

*‘एक रंग में जो रहे* , ऐसा बिरला कोय’।

तो कैसे संभव हो पाएगा कि पूरा मन एक ही रंग में हो जाए?

मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी आपको मिल गया है, जिसका खिचांव बहुत तगड़ा है। आप गहराई से आसक्त हो गए हैं, किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति या धन आपको गहरा लालच दे रहा है। मान लीजीए, ऐसा हो भी गया है। तो पूरा मन भी यदि उसकी और खिंचेगा भी, तो भी मन कुछ ऐसा रहेगा, जो उसकी ओर नहीं खिंचेगा। क्या? मन का केंद्र। वो तो नहीं खिंचेगा ना? तो मन तो अभी भी एक रंग नहीं हो पाया ना?

मन का केंद्र तो, किसको पुकार रहा है लगातार? वो तो उसको ही पुकार रहा हैं ना लगातार, जो रंगों के परे है, रंगातीत है।

तो पूरा मन तो अभी भी एक रंग नहीं हो पाया क्यूँकी केंद्र पर तो कुछ और ही रंग बैठा हुआ है। मन के समस्त विस्तार में आपकी वासनाएं हो सकती हैं। छोटे-छोटे लालच होते हैं। छोटे-छोटे डर होते हैं, तो वो सब मन के भीतर अपने छोटे-छोटे स्थान खोज लेते हैं और कोई बहुत बड़ा डर आ जाए, तो यह संभव है कि बाकी सभी छोटे डरों को आप कुछ समय के लिए भूल जाएँ, और उस मन पर वही बड़ा डर छा जाए, ऐसा होता हैं ना?

तब आपको भ्रम हो सकता है कि पूरा मन ही एक रंग में रंग गया।

कोई बहुत बड़ा मोह, कोई बड़ी आसक्ति, कोई बड़ा डर। कोई बड़ी इर्ष्या, कोई बड़ी तृष्णा। आपको यह लग सकता है कि पूरा मन ही उसके रंग में रंग गया। नहीं, आप चूक कर रहे हैं। पूरा मन तब भी उसके रंग में नहीं रंगेगा।

मन के केंद्र पर तो राम ही बैठे हुए हैं।

इसी कारण चैन आपको तब भी नहीं मिलेगा। होगा बड़ा गहरा लोभ। उसने पूरे मन को खींच लिया है पर मन का केंद्र तो अभी भी नहीं खिंच रहा। तो चैन कैसे मिले? खंड तो अभी भी रह गया। पूर्णता अभी भी नहीं आई।

यह जो केंद्र है, यह समझौते नहीं करता। यह किसी और रंग में नहीं रंगता। बाकी पूरे मन को इसके रंग में रंगना पड़ेगा। यही समझौता हो सकता है। समझिएगा बात को।

यह जो केंद्र है, यह संसार के रंगों में रंगता ही नहीं। तो जब तक संसार के रंग, मन पर हावी हैं, तब तक तो मन, सतरंगा ही रहेगा, बेरंगा ही रहेगा; चितकबरा सा। चितकबरा समझते हैं? ‘ मोसैक’।

कहीं यह रंग, कहीं वो रंग। इसी को तो मन का ‘ फ़्रेगमेनटेशन’ कहते हैं। कभी कुछ चढ़ा हुआ है; कभी कुछ हावी है। एक स्थिती में एक, दूसरी स्थिति में दूसरा। एक समय में एक, दूसरी स्थिति में दूसरा। तो मिला-जुला करके, स्थिति यह है कि जब तक संसार के रंग हावी हैं, तब तक चाहें सौ रंग हों, चाहे एक रंग हो, खंड विद्यमान रहेंगे। आपने एक बड़े रंग से भी रंग दिया, तो भी केंद्र पर तो वो दूसरा रंग ही बैठा हुआ है। जो रंगों से आतीत है, जो राम का रंग है। तो खंड तो अभी भी रह गए। चारों तरफ एक रंग और केंद्र पर एक दूसरा कुछ।

एक ही तरीका निकल रहा हैं ना? कि मन एक रंग में आ जाए। एक ही तरीका निकल रहा है ना? वो क्या तरीका है? संसार के रंग से अगर मन बचा, तो खंड बचे रह जाएँगे। कम से कम, दो खंड तो रह ही जाएँगे।

राम के रंग से ही अगर पूरा मन रंग जाए, तो ही अखंडित रह सकता है। एक होने का एक ही तरीका है, कि वो रंग राम का ही हो। तो इसलिए हमने बात की शुरुआत में कहा था, कि ‘एक रंग कोई साधारण घटना नहीं है।’

‘एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोय’।

वो एक रंग, तो राम का ही रंग हो सकता है। हाँ, आप हो सकता है कि उसको राम का नाम न दें। फर्क क्या पड़ता है? आप कोई भी नाम दीजिए। रंग यदि एक हो गया है, तो परम घटना घट गयी। आप उसे राम का नाम दें, चाहे बलराम का नाम दे, चाहे मोहमम्द का नाम दे, चाहे जीसस का नाम दे। चाहे कोई नाम न दे, नाम देना कोई विशेष आवश्यक भी नहीं। कोई नाम देना भी जरुरी क्यों?

‘एक’ होना काफ़ी है; एक निष्ठ होना काफ़ी है। वो ‘एक’ कुछ भी हो सकता है, नाम से। वो नाम कुछ भी हो सकता है। इसीलिए, भारत में लाखों-करोड़ों इष्ट देवता रहे। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुमने किसको अपना इष्ट बनाया? हाँ, इस बात से जरूर फ़र्क पड़ता है कि जिसको इष्ट बनाया, समर्पण पूरा रहे। मन उसके रंग में पूरा ही रंग जाए। फिर वहां पर दो फाड़ नहीं होना चाहिए, कि थोड़ा इधर और थोड़ा उधर। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सर किसके सामने झुका। पर जब झुके, तब पूरा ही झुक जाए। फिर उसमें आना-कानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें कुछ बचा कर नहीं रखना। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने किस नदी में विसर्जित किया। बात यह है कि पूरा विसर्जित होना चाहिए। फिर यह न हो कि तुमने चुपके से कुछ बचा कर रख लिया।

‘एक’, ‘एक’ माने पूर्णता; पूर्ण विसर्जन। पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा। ‘एक’ का जो आँकड़ा है, वो बड़ा महत्त्वपूर्ण है। ‘एक’ का अर्थ होता है, पूर्ण; आंशिक नहीं, भाग नहीं।

इसी कारण जिन लोगों के पास किसी संसारी विषय के प्रति भी, गहरी आस्था होती है, उनका आध्यात्मिकता में प्रवेश ज़्यादा आसान होता है। सवाल यह नहीं है कि आप किसके प्रति समर्पित हैं। सवाल यह है कि ‘क्या आपने समर्पण जाना है।’ भले ही किसी के भी प्रति जाना हो। हो सकता है कि आप वासना के प्रति समर्पित होना जाना हो, पर हम तो उसके प्रति भी कहाँ समर्पित होते हैं?

‘पूरापन’ ज़रूरी है। जिसने ‘पूरापन’ जाना है, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राम की तरफ़ मुड़ना। हम किसी भी दिशा में ‘पूरे’ नहीं रहते। हम तो जिधर भी हैं, थोड़े बहुत हैं। जो यही कह दे कि “मेरा ह्त्या के प्रति पूरा समर्पण है”, उसके लिए आसान हो जाएगा। एक क्षण लगा था, अंगुलिमाल को, और एक ही क्षण लगा था, वाल्मीकि को भी क्यूँकी वो पूरे हत्यारे हो चुके थे। ह्त्या के मार्ग पर ही सही, पर ‘पूर्णता’ से उनका कुछ परिचय तो हुआ था। हमारा तो ‘पूर्णता’ से कोई परिचय ही नहीं है। हम ‘पूरे’ कुछ भी नहीं हैं। हम जहाँ भी हैं, एक खिचड़ी की तरह हैं। हम थोड़ी-थोड़ी गृहस्थी चलाते हैं। हम थोड़ा-थोड़ा मंदिर भी चलाते हैं। थोड़ा काम है, थोड़ा राम है। थोड़ी साधना है, थोड़ी वासना है। थोड़ी घरवाली है, थोड़ी बाहरवाली है। हमारी ज़िन्दगी में सब कुछ थोड़ा-थोडा मौजूद है। ‘पूरा’ कुछ भी नहीं मौजूद। कुछ भी ऐसा नहीं है, जो मन को फिर ढक ही ले कि अब ज़िन्दगी में इसके आलावा और कुछ भी नहीं, कि इसके आलावा वो कुछ भी हो सकता है। पर कुछ तो ऐसा हो ना, जो मन को ढक ले। ब्रह्मसूत्र हो सकता है, वो कामसूत्र भी हो सकता है, पर मन को ढके तो सही। कुछ नहीं है, जो ढकता हो।

हमारी ऊर्जा बंटी-बंटी है। किसी भी क्षेत्र के शिखर को हम नहीं छूते। किसी भी विषय को हम ‘पूरा’ नहीं जानते क्यूंकि यदि आप कुछ भी ‘पूरा’ जानने निकल पड़ो, यदि आप कुछ भी ‘पूरा’ पाने निकल पड़ो। तो अंततः आप पहुंचोगे, कबीर के राम तक ही क्यूँकी आप जो कुछ भी ‘पूरी’ तरह पाने निकलोगे, आप पाओगे कि जब तक राम को भी नहीं पाया, तब तक उस भी विषय को ‘पूरी’ तरह नहीं पा सकते।

सबके मूल में, तो वही परमात्मा बैठा है ना?

आप रेत का एक कण भी यदि ‘पूरा’ पाने निकालोगे, तो उसके लिए आपको समूचे अस्तित्व को ‘पूरा’ पाना पड़ेगा। पर हम रेत का एक कण भी, ‘पूरा’ पाने नहीं निकलते।

तुम कुछ भी ‘पूरा’ पाने निकलो, तुन्हें आध्यात्म की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा।

इस कारण कहा जा रहा है कि “तासे तो कौवा भला, तन-मन एक ही रंग*”*।

एक रंग में रहो तो सही। एक की तलाश; ‘पूर्णता’ की तलाश। अंततः तुम्हें परमात्मा के मंदिर के दरवाज़े तक ले ही जाएगी। तुम चाहोगे कुछ और, पर पहुँच वहीँ जाओगे, मंदिर तक। तुम कुछ भी पाने निकालो। तुम धन की तलाश में निकले हो, तो परम-एश्वर्य तुम्हें वहीँ मिलेगा; परम-विभुता तुम्हें वहीँ मिलेगी। तुम सुख की तलाश में निकले हो, तो परम-आनंद तुम्हें वहीँ मिलेगा। तुम्हे संसार में भी जो कुछ चाहिए, उसका शिखर तो परमात्मा ही है। तुम छोटी-मोटी इच्छाएं पूरी करने निकले हो, पर तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छाएं तो वहीँ पूरी होंगी। जो परम इच्छा है तुम्हारी, वो तो वहीँ पूरी होगी।

पर हम पूरा होना चाहें तो। हम तो थोड़े में गुज़ारा कर लेते हैं, समझौता कर लेतें हैं। बस इतना मिल गया, और ना मांगो। हम भूल गए हैं, कि ‘और’ होना, इतना होना कि ‘और’ के लिए उसमें अब कोई स्थान ही न रहे, वही तो स्वभाव है हमारा, उसी को तो नाम ‘पूर्णता’ है; अनंतता। अनंतता का अर्थ ही होता है कि अभी ‘और’, अभी ‘और’, अभी ‘और’। अंत अभी आया ही नहीं।

अनंतता का तो अर्थ ही है, ‘और’, ‘और’। इतना ‘और’ कि ‘और’ शब्द ही अर्थहीन हो जाए। क्यूँकी कितना ‘और’ करोगे? अंत आ ही नहीं सकता; अनंतता है। हम तो जल्दी से सीमा खींच देते हैं। अंत ले आ देतें हैं कि इससे ज़्यादा नहीं। देखो बेटा, इससे ज़्यादा नहीं करते। फिर हमने इसे नाम दे दिया है, कि इससे ज़्यादा करोगे, तो अति हो जाएगी। अति नहीं करते। और परमात्मा तो अतियों की अति है।

दो रास्ते हैं। या तो कुछ भी उठा लो। संसार दुकान है। वहां से कोई भी विषय उठा लो और उसका पीछा करना शुरू कर दो। उसका पीछा करते-करते, टेढ़े-टपडों रास्तों से, घूमते-घामते, पांच सौ, सात सौ, पांच लाख, सातलाख साल में, परमात्मा तक पहुँच ही जाओगे क्यूंकि जिस भी विषय को उठोओगे, उसकी जड़ तो परमात्मा ही है। माया के पीछे भी भागोगे, तो माया का मूल तो परमात्मा ही है, तो माया का पीछा ही कर लो। घूम फिर करके, पूरे ब्रह्मांड के पांच-सात चक्कर लगा के, परमात्मा तक पहुँच जाओगे। माया के रंग में ही रंग जाओ, तो भी ठीक पहुँच जाओगे। या दूसरा तरीका यह है, कि सीधे-सीधे उसी को याद कर लो, जिस तक पहुँचना ही है। जो आखरी मंजिल ही है। तब सीधे-सीधे पहुँच जाओगे। दो में से कोई भी रास्ता चुन लो। पर यह मत करो कि न इधर के न उधर के।

शब्द-योग’ सत्र पर आधारित। स्पष्टता हेतु कुछ अंश प्रक्षिप्त हैं।

YouTube Link: https://youtu.be/cL5QqtEmtyc