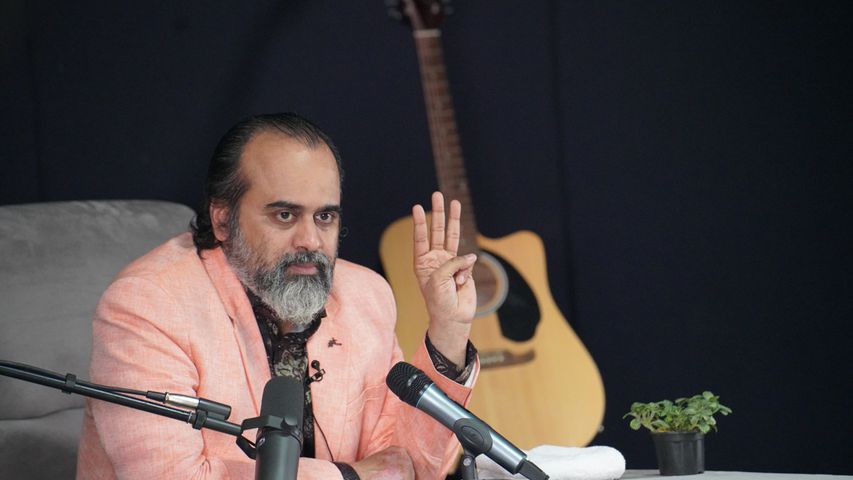

क्यों भटक रहे हो? || आचार्य प्रशांत, गुरु कबीरदास पर (2018)

Acharya Prashant

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, कबीर बार-बार कहते हैं–

एहु अनमोलक जीवन पायो, सद्गुरु सबद ध्यायो। कहें कबीर पलक में सारी, एक अलख दरसाओ।। ~ कबीर साहब

और फिर दोबारा कहते हैं–

जल थल सागर पूर रहया है, भटकत फिरे उदासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी।। ~ कबीर साहब

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, कबीर किन के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ हैं जो भटक रहे हैं, उदास हैं, और हर जगह ढूॅंढ रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहा। और कुछ हैं जो इतने ईमानदार हैं कि बिना ढूँढे़ ही उन्हें मिल रहा है?

आचार्य प्रशांत: देखो, ढूँढ़ सभी रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो न ढूँढ़ रहा हो; मन से चूक हो जा रही है। उसको चूक बोलें या उसकी विवशता बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। वो ढूँढ़ तो रहा है, पूरी जान लगा के ढूँढ रहा है लेकिन वो बेचारा क्या करे वो वहीं ढूँढ़ रहा है जहाँ वो ढूँढ़ सकता है। और वो कहाँ ढूँढ़ सकता है? तुम्हारा कुछ खो जाए, तो तुम कहाँ ढूँढ़ने निकलोगे?

प्र: जहाँ आख़िरी बार देखा हो।

आचार्य: और तुम आख़िरी बार या पहली बार या किसी भी बार कहाँ देखते हो? जब भी कुछ देखते हो तो कहाँ देखते हो? कहाँ देखते हो, अपना दायरा परिभाषित तो करो? तुम जब भी किसी चीज़ को देखते हो, छूते हो, सुनते हो, अनुभव करते हो, वो कहाँ पर होता है?

प्र: बाहर।

आचार्य: बाहर माने कहाँ?

श्रोता: इंद्रियों से ही।

आचार्य: वो, जहाँ तुम देखते हो, उसको कहते हैं मन का आकाश, मन का अपना दायरा, मन का कार्यक्षेत्र। वहाँ पर ही देखते हो, और कहीं नहीं देख सकते। अब मन ढूँढे जा रहा है, ढूँढे जा रहा है, ढूँढे जा रहा है, अपनी पूरी जान लगाकर ढूँढे जा रहा है; पर कहाँ ढूँढ़ रहा है? वहीं जहाँ वो ढूँढ़ सकता है। ठीक? वहाँ मिलेगा नहीं।

मन की कोशिश पूरी है, वो हर तरह से झुकने को, प्रयत्न करने को, दाम चुकाने को राज़ी है। आम आदमी जीवन भर खटता ही तो रहता है, लगा ही तो रहता है, तरह-तरह के दाम चुकाता है, कहाँ-कहाँ नहीं सर झुकाता है; बस एक चीज़ से मन सहमत नहीं होता, किस चीज़ के लिए? कि वो अपने ढूँढ़ने पर ही शक करने लगे। वो अपनी राह बदलने को तैयार हो जाता है पर अपनेआप को बदलने को तैयार नहीं होता।

उदाहरण समझना! तुम कुछ ढूँढ़ रहे हो, तुम ख़ुशी ढूँढ़ रहे हो। कोई आकर तुमसे कहे कि ख़ुशी यहाँ नहीं मिलेगी यहाँ मिलेगी, तुम अपनी राह बदलने को तैयार हो जाओगे। हो जाओगे न? और ये बात हर विज्ञापनदाता जानता है, दोस्त, हितैषी, दुनिया के सब लोग जानते हैं। यहाँ चले जाओ, यहाँ कुछ मिल जाएगा; वहाँ चले जाओ, वहाँ कुछ मिल जाएगा और हम उन चीज़ों के लिए राज़ी भी हो जाते हैं। बस एक चीज़ के लिए हम राज़ी नहीं होते कि इसी बात पर सवाल उठा दें कि जो ढूँढ़ रहे हैं, क्या वो ढूँढे जाने योग्य है? निश्चित रूप से ढूँढे जाने योग्य कुछ होगा पर क्या हम उसी चीज़ को ढूँढ़ रहे हैं या हम ढूँढ़ कुछ और रहे हैं? इस पर हम सवाल उठाने को तैयार नहीं होते।

तो बड़ी दुर्गति है मन की। ऐसा नहीं कि झुकता नहीं, झुक भी रहा है। ऐसा नहीं कि दाम नहीं चुकाता, चुका रहा है। ऐसा नहीं कि पीड़ा नहीं सहता, सह रहा है। हम कोई बड़े तृप्त, आनंदित लोग तो हैं नहीं, हर तरह की पीड़ा से गुज़र रहे हैं, बस एक पीड़ा से नहीं गुज़रना चाहते, वो है तपस्या की पीड़ा। और मुझे तो लगता है कि तपस्वी और साधक भी क्या ही कष्ट से गुज़रते होंगे, असली कष्ट तो एक संसारी, एक गृहस्थ बर्दाश्त करता है। देख रहे हो कितना घाटे का सौदा है!

जितना कष्ट तुमने अपने अनुसार ढूँढ़ने में और ज़ोर लगाने में और भागने में बर्दाश्त किया, उतना कष्ट तुमने यदि सही दिशा में जाने में बर्दाश्त कर लिया होता, तो तुम्हारी सारी समस्याएँ ही सुलझ गई होतीं। जितना दाम तुमने संसार को चुकाया, उसका चौथाई दाम भी अगर तुमने सत्य को चुका दिया होता, तो कब का काम बन गया होता।

समझ रहे हो?

दाम तो चुका ही रहे हो, मन ढूँढ़ तो रहा ही है, इधर-उधर ढूँढ़ रहा है। सब पर सवाल उठाता है, ख़ुद पर सवाल उठाने को राज़ी नहीं है। इसीलिए तुम्हें इतनी किताबें मिलती हैं बाज़ार में जो तुम्हें बताती हैं कि अपने लक्ष्यों को पाएँ कैसे। मिलती हैं न? पर ऐसी किताब कोई ही होगी जो तुमसे कहे कि पूछो कि क्या फ़लानी चीज़ पाने लायक है? अपने लक्ष्यों पर सवाल उठाओ, अपनी मूल वृत्ति पर सवाल उठाओ; ऐसी किताब नहीं मिलती होगी।

तो लक्ष्य का पीछा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी की भी सलाह ले लेंगे, कोई भी कीमत अदा कर देंगे पर इस बात पर अड़े हुए हैं हम कि लक्ष्य हमारा जो है, रहेगा तो वही। सतही बदलाव के लिए हम राज़ी हो जाते हैं, मूलभूत बदलाव के लिए नहीं राज़ी होते। समझ रहे हैं?

गुरु ढूँढ़ने से नहीं मिलता है, ढूँढ़ने से तो दुनिया के सब सामान इत्यादि मिल जाएँगे, ढूँढ़ने से तो वही मिलेगा जिसको तुम ढूँढ़ रहे हो। और तुम ढूँढ़ ही ग़लत चीज़ को रहे हो तो गुरु ढूँढ़ने से कैसे मिलेगा? ढूँढ़ने से जो गुरु मिले, उसके प्रति तो थोड़े सचेत रहना। गुरु सदा अनअपेक्षित रुप से मिलेगा; जहाँ तुम उम्मीद नहीं कर रहे, वहाँ मिलेगा। और अगर तुमने अपने प्रयत्न से भी ढूँढ़ लिया, तो वो वैसा नहीं निकलेगा जैसा तुम सोचे बैठे थे। गुरु का मिलना सदा एक चौंकाने वाली घटना होगी। तो फिर दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो चौंकने से, झटका खाने से राज़ी हो जाएँ, और दूसरे वो जो कहें कि मुझे तो वही चाहिए जो मैं ढूँढ़ रहा था, अगर उससे हटकर कुछ मिलेगा, तो मैं निराश अनुभव करूँगा। ढूॅंढ़ने वालों की अब दो कोटियाँ हो गईं। बात आ रही है समझ में?

एक वो जिन्हें जब कुछ अप्रत्याशित मिलता है तो वो चौंकते तो ज़रूर हैं लेकिन चौंकने के बाद नमन भी कर लेते हैं। कहते हैं, 'ठीक है, ये वो नहीं जो मैंने चाहा था, पर जो कुछ मैंने चाहा वो मेरे काम कब आया! तो अब ज़रा उसके सामने भी झुक कर देख लेते हैं जो अनअपेक्षित है, अप्रत्याशित है, अपूर्व है।

और दूसरे वो जो कहते हैं- नहीं, मुझे चाहिए तो, पर मुझे ठीक-ठीक वही चाहिए जो मुझे चाहिए। कुछ और दे दिया, जो मेरी अपेक्षा के अनुकूल न हो, जो मेरी उम्मीदों से, मेरे ढर्रों, मेरे ढाँचों से, मेरे इतिहास से मेल न खाता हो, तो मैं सहमत नहीं होउॅंगा।

अनुकंपा सब पर है, गुरु सबको उपलब्ध है। भेद उसकी ओर से नहीं होता, भेद पाने वाले मन की ओर से होता है। वो लेने को राज़ी है या नहीं है? और ऐसा नहीं कि हम लेने को राज़ी नहीं हैं, हम लेने को राज़ी होते हैं लेकिन हमें लगता है कि मात्र हम ही अपने हितैषी हैं, हम भी अपने विश्वस्त हैं, अपने से हटकर हमें किसी और पर विश्वास नहीं। और ये बात मूर्खता की है। क्योंकि यदि हम कुछ ढूँढ़ रहे हैं तो इसीलिए ढूँढ़ हैं क्योंकि हमने अभी तक जो कुछ कमाया है, वो हमारे काम नहीं आया है।

तो ढूँढ़ने का कारण ही यही है कि अपने में त्रुटि पाते हो। लेकिन जब ढूँढ़ रहे हो तब भी कह यही रहे हो कि वही चाहिए जो मुझे चाहिए। अब ये दोनों बातें कितनी आपस में विरोधी हैं, ये हम देखते भी नहीं। ढूँढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि जो तुमने अभी तक कमाया वो तुम्हें पूरा नहीं पड़ा, तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे काम नहीं आए, लेकिन ढूँढ़ते वक्त भी क्या कह रहे हो? 'वही चाहिए जिसे मैं लक्ष्य बनाऊँ।' जैसे बीमार को अपनी सेहत पर भरोसा हो, जैसे विक्षिप्त को अपनी बुद्धि पर भरोसा हो, जैसे अंधे को अपनी आँख पर भरोसा हो।

तुम चिकित्सक के पास निकले हो, ये कहकर कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आँख पर पर्दा-सा पड़ा है, बेहोशी है, जाला है, कुछ पता नहीं चल रहा। और तुमने ये भी ठान रखी है कि चिकित्सक तक जाने का रास्ता अपनी ही आँखों से देखकर तय करोगे। ये भरोसा ग़लत है, ये भरोसा आत्मघातक है; मत करो अपने पर इतना भरोसा! तुम अपूर्ण को पूर्ण का दर्ज़ा दे रहे हो, इसी का नाम अहंकार है। अपूर्णता मात्र अहंकार नहीं कहलाती। अपूर्णता को यदि अपूर्णता जान लिया, तो ये अहंता नहीं है, फिर ये बोध है। अहंकार तब है जब अधूरे को पूरे का सम्मान दे दिया। अब फँसोगे न!

तो ढूँढ़ने वालों की दो कोटियाँ हैं। पहली कोटी भी ढूँढ़ती है और दूसरी कोटी भी ढूँढ़ती है। पर पहली कोटी ढूँढ़ने में कहती है, 'मुझे ठीक-ठीक वही चाहिए जो मुझे चाहिए।' और दूसरी कोटी कहती है, 'इतना ढूँढ़ रहे हैं, इतना ढूँढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है मतलब हमारे ढूँढ़ने में ही कोई खामी है। तो अब अगर अपनी उम्मीद से हट के कुछ मिलता है, तो आज़मा ही लेते हैं न।

अपने मरे तो हम मर भी नहीं पाए, अपने जिए हम जी नहीं पाए, अपने चले हम चल नहीं पाए, तो अपने पाए हम क्या पाएँगे?' अपने पाने पर इतना भरोसा न करें! कुछ यदि यूँ ही उतर रहा है जीवन में, तो सचेत रहें उसके प्रति, विनम्र रहें थोड़ा। यदि पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते तो कम-से-कम प्रयोग कर लें, पर सीधे ही इंकार तो न कर दें! ये तो न कह दें कि ये वो नहीं, जो मुझे चाहिए था।

देखो! बच्चा है छोटा, उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? पत्थर चाहिए। तुमने क्या अपने मन को बहुत परिपक्व मान रखा है? वो अड़ जाए मुझे तो वही चाहिए जो चाहिए, तो उसके नसीब में क्या रहेंगे?

प्र: पत्थर।

आचार्य: पर बच्चे का ऐसा दुर्भाग्य नहीं, वो बड़ा होगा और समझ जाएगा और आगे बढ़ेगा। दिक्कत बड़ों के साथ है, वो बड़े होने ही नहीं पाते।

प्रश्नकर्ता २: आचार्य जी, सरेंडर का मतलब वो है न कि अब जो आ रहा है उसको मौका देना तो चाहिए, वो मैं करूॅंगी।

आचार्य: अड़ो नहीं कम-से-कम…।

प्र: 'अड़ो' मतलब कि उसको आज़माएँ नहीं?

आचार्य: अड़ने का मतलब होता है कि मैंने मार्गरीटा मँगाया था, तो वेजी सरप्राइज़ नहीं चलेगा। ऐसे ही तो अड़ते हैं हम! तुम जाओ पिज़्ज़ा खाने और जो तुम मँगाओ, उससे हट के कुछ आ जाए तो तुरंत क्या करते हो? और तुमने गुरु को भी पिज़्ज़ा ही बना रखा है, कि मुझे जो उम्मीद है, वैसा मैं जिस गुरु के मुँह से सुनूँगा, वो गुरु मेरा गुरु हुआ। और जिसने ज़रा उससे हटकर कोई बात कर दी, तो मैं कहूँगा मेरा अनुभव ठीक नहीं है। और बात तो लगातार हटकर ही होगी। गुरु व्यापारी तो नहीं है, उसका काम दुकान चलाना तो नहीं है न कि वो तुम्हें ख़ुश करे? उपनिषद् इसलिए तो नहीं लिखे गए थे कि तुम उन्हें पढ़ो और कहो, ये! यही तो चाहिए था!

कबीर सौ बार बोलते हैं कि गुरु ने ऐसा डंडा मारा कि सब टूट ही फूट गया है, पर हमारी माँग यही रहती है। फिर इसीलिए बहुत सारे गुरु निकल पड़ते हैं बाज़ार में और वो ठीक वही सबकुछ बोलते हैं जो तुम्हें चाहिए है; अब सुन लो! वो सब सुनकर के क्या तुम कभी ख़ुद से आगे निकल पाओगे? पर जैसा हमारा दैनिक जीवन रहता है न कि हमें वही भाता है, जो हाँ में हाँ मिलाए तो उसी दैनिक जीवन के चलते फिर हम ग्रंथों से, संतों से और गुरुओं से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वो वही लिखेंगे और वही बोलेंगे जो हमारी समझ के भीतर का हो और हमारी बुद्धि से मेल खाए।

अब छोटू से पूछो कि ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो उसके अनुसार इन सब को पत्थर-पत्थर खेलना चाहिए। ऐसी हमारी गुरुओं से उम्मीद रहती है कि हम पत्थर खेलते हैं, तो गुरु को भी बात किसकी करनी चाहिए? 'पत्थरों की बात करो भाई! छोटा पत्थर बड़ा पत्थर, काला पत्थर सफ़ेद पत्थर! यही सब तो बात होनी चाहिए; ये कौन-सी बात तुम करने लगे, संतोष, तृप्ति, आनंद, जीवन, समझ, परमात्मा? ये सब कैसी बातें हैं; तुम वो बातें करो जो हमें सुहाती हैं।' और वो बातें की जा सकती हैं। पर वो बातें अगर कर दी गईं, तो तुम्हें कोई लाभ होगा?

तुम्हारा अवाक रह जाना, तुम्हारा चौंकना, तुम्हारा थोड़ा तड़पना आवश्यक है। बहुत कुछ होना चाहिए जो तुम्हारे पल्ले न पड़े, बहुत कुछ होना चाहिए जिसके समक्ष तुम्हारी बुद्धि असहाय हो जाए, तुम थोड़े तड़प जाओ कि ये क्या था और क्यों था। ये तो बिलकुल ही अबूझ पहेली, अगम्य बात कह दी, बे सिर-पैर की। वो होना ज़रूरी है। तभी तो भीतर के ढाँचे टूटेंगे। पर इस बात को भी बाज़ारी गुरुओं ने अपने लाभ में प्रयुक्त कर लिया है। वो कहते हैं, 'चूँकि असली गुरु को ऐसा कुछ कहना चाहिए जो समझ में न आए, तो ऐसा कुछ बोल दो जो किसी की समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो समझ में आने लायक ही नहीं है। और फिर ऐसा लगेगा कि साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी।'

मैं अभी ऋषिकेश में था, तो वहाँ पोस्टर पढ़ता था और उसमें किन्हीं सज्जन का बड़ा लंबा-चौड़ा वक्तव्य था। उस वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं। एक वक्तव्य होता है जो सामान्य बुद्धि से आता है, वो समझ में आ जाता है। एक वक्तव्य होता है जो परा बुद्धि से, अति बुद्धि से आता है, वो नहीं समझ में आता। और फिर एक वक्तव्य होता है जो अबुद्धि से आता है, वो भी समझ में नहीं आ सकता। जैसे गधे का रेंकना! उसमें क्या समझोगे? इतना लंबा वक्तव्य था और उसको जो पढ़े, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कहे क्या बात कही है! ये तो कहने वाले की भी समझ में न आए! परमात्मा बेबस है इस बात के आगे!

जानते हो ख़तरनाक बात क्या है? हम वहाँ भी सर झुका देते हैं, जहाँ कुछ भी हमारे पल्ले न पड़े। हम वहाँ सर नहीं झुकाते जहाँ न तो वो बात होती है जो पूरी तरह हमारे तल की है, और न वो बात होती है जो पूरी तरह कहीं और की है; हम घबराते वहाँ हैं जहाँ हमें दिखाई पड़ता है कि हमें सीढ़ी दी जा रही है। सीढ़ी, जो हमें हमारे तल से उठाकर के कहीं और ले जाएगी। भीतर कोई बैठा है जो जानता है कि अब आया ख़तरा, फिर हम फँस जाते हैं। समझ रहे हो?

तुम बैठे हो और तुम सात आसमानों की कहानियाँ पढ़ रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगेगा, अहंकार डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ़ कहानियाँ हैं। इनसे मुझे कोई ख़तरा नहीं आ जाने वाला। और पढ़ते ही हो, तमाम तरह का काल्पनिक साहित्य मौजूद है। फ़िक्शन। उसमें अहंकार कभी घबराता नहीं कि न जाने कहाँ की बात है, किस सुदूर देश की बातें हैं, क्या पता ये क्या है!

वहाँ तुम नहीं घबराओगे। घबराओगे तुम तब, जब तुम्हें सीढ़ी या पुल दिया जाएगा। क्योंकि अब ख़तरा सामने है। तुमसे कहा जा रहा है कि ये सीढ़ी है, इसका एक सिरा तुम्हारे सामने है और दूसरा सिरा तुम्हें कहीं और ले जा रहा है। अगर सिर्फ़ आकाश की बात हो रही होती, तो तुम घबराते नहीं। क्योंकि आकाश, आकाश है। होगा कुछ कल्पना में, पढ़ो और मनोरंजन लो। सीढ़ी से घबरा जाते हो।

कबीरों का काम है तुम्हें सीढ़ी देना, वहाँ पर डर जाते हो। क्योंकि अब मुँह कैसे चुराओगे? अब क्या बहाना बनाओगे? तुम्हारे सामने सीढ़ी रख दी गई है! कहा है भी है, 'लो! जहाँ हो वहीं सीढ़ी रख दी गई है, तुम कदम बढ़ाओ।' अब कैसे बचोगे? अब अध्यात्मिक साहित्य, मनोरंजन नहीं रहा, अब तो वो करने की बात हो गई। जियो इसको!

अब सुदूर किस्से नहीं सुनाए जा रहे, परी कथाएँ नहीं हैं, अब क्या है? अब सामने है, धर्म का पालन करो; अब फँसे! कहें, 'अरे बाप रे! हमको तो लगा था यहाँ पर जप-तप, कथा और पाठ होता है, ये तो कथा से आगे की बात हो गई। ये तो व्यथा हो गई।' फिर तुम भागते हो! कहते हो, 'नहीं, ये गड़बड़ है।'

तो दो तरह के लोग फिर तुम्हें ठीक लगते हैं—-एक वो जो तुम्हें तुम्हारी ही ज़मीन पर रखें और दूसरे वो जो आसमानों की बातें करें। तुम्हें कौन सताता है? कौन तुम्हारे लिए खतरा बन जाता है? जो तुम्हें ज़मीन से आसमान की सीढ़ी दे दे। वो खतरा है।

गुड़गाॅंव के किसी मॉल में चले जाओ, वहाँ वो सब है जो तुम्हें तुम्हारी ही ज़मीन पर रखते हैं। वहाँ तुम्हें भीड़ नज़र आएगी क्योंकि वहाँ तुम्हें कोई ख़तरा नहीं। वहाँ तुम्हें तुम्हारे चिर-परिचित दायरे में रखा जा रहा है, तुम सुरक्षित अनुभव करते हो। तुम कहते हो- हाँ, जानता हूँ। ये दुकान है, यहाँ ये मिलता है, ये मिलता है, यहाँ ऐसा है, ऐसा है।' ठीक है! अपने भीतर की बात है। सब पदार्थ, सब भौतिक, सब मानसिक।

और उसी शॉपिंग मॉल में किताबों की एक दुकान होगी और उसमें अध्यात्म का एक कोना होगा, स्पिरिचुएलिटी सेक्शन (आध्यात्मिक विभाग) और उसमें भी किताबें होंगी, वहाँ भी भीड़ लगी, बिक रही होंगी, सर्वाधिक बिकने वाली होंगी, पर वो कौन-सी किताबें होंगी? जो आसमानों की बातें करेंगी। ऐसी बातें जिनका ज़मीन से, हक़ीक़त से कोई लेना ही देना नहीं। हाँ, पढ़ने में बहुत सुहाती हैं– 'परमात्मा का गोल-गोल, भोला-भाला चेहरा। आ हा हा! कल्पना करो। मीठी-मीठी बातें! सब से प्रेम करो! सब पर दया और करुणा रखो!' ठीक? ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें कोई ख़तरा नहीं। (श्रोता हंँसते हुए) तो वहाँ पर भीड़ लगी होगी। बिलकुल, एकदम पार की बात! परम ब्रह्म से नीचे उतरना ही नहीं है। और ब्रह्म भी नहीं, पारब्रह्म! ब्रह्म की सात-आठ कोटियाँ होती हैं, जानते नहीं तुम? (श्रोता हंँसते हुए) तो ऐसे लोग भी तुम्हें बहुत भाएँगे जो बिलकुल! (आसमान की तरफ हाथ उठा कर इशारा करते हुए)

ऐसी बात कर दो, जो इतनी दूर की है कि वो हमारे रोज़ के निजी जीवन पर, दिनचर्या पर कोई ख़तरा ही न लाती हो। मैं अपनी बेवकूफ़ियाँ करे जाऊँ और मंत्र जपे जाऊँ, ऐसा मंत्र दो मुझे। क्योंकि मंत्र, मंत्र है। जैसे तुम जपते हो — 'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु', मैं मुस्कुराता हूँ। ठीक, अच्छी बात है! असली गुरु सीढ़ी तो देता ही देता है, वो ख़तरनाक सीढ़ी देता है। वो ऐसी सीढ़ी है जो बाँह पकड़ लेती है। उस सीढ़ी पर तुमने पाँव रखा, तो फिर उतरना मुश्किल हो जाता है नीचे। फिर ऊपर को ही जाना पड़ता है, उसमें ढलान ऊपर की ओर है। तुम एक-दो पायदान चढ़ लिए, उसके बाद चाहते भी हो… कि ये बच्चू फँस गए! वो लच्छेदार बातें करके फँसा गया है। फिर तुम कहते हो, 'उतर के भागो!' फिर पाते हो कि उतरना मुश्किल है। ढलान ऊपर को है।

श्रोता: आचार्य जी, फँसना चाह ही रहा है।

आचार्य: वो फँसना चाहता है; एक हद तक फँसना चाहता है और गुरु का काम बेहद का है। एक मुकाम आता है जब हर शिष्य कहता है कि इसके आगे नहीं जाना है, और फिर वो लौटना चाहता है। कहता है, 'गुरुदेव आगे खड़े हो के बुला रहे हैं, और आगे हमें जाना नहीं है।' वो वहाँ दूर से आवाज़ दे रहे हैं, 'आओ, आओ, चले आओ, चले आओ।' और शिष्य कहता है, 'आगे जाना नहीं है।' तो फिर वो मुड़ता है, और देखता है कि पीछे ही खड़े हैं। फिर बहुत गालियाँ देता है। गुरु कहता है, 'दिए जाओ! यही तो गुरु दक्षिणा चाहिए थी। इसके बिना काम कैसे चलेगा!'

कल मैं अमित को समझा रहा था न कि गुरु दक्षिणा वो है, जो तुम्हें देना चाहिए ताकि तुम उससे मुक्त हो सको। इसी से तो मुक्त होना है, जितना भीतर का विष है, सब वमन कर दो। जितनी गालियाँ तुमने ज़माने को दी हैं और अपनेआप को दी हैं, तुम एक झटके में गुरु को दे दो; वो पी जाएगा। किसी और को दोगे तो जूते खाओगे। गुरु को गाली दे लो, वो पी जाएगा। तुम बच गए, तुम्हारे कर्म सब कट गए।

अब देखो न कैसी मजबूरी है, सारे ख़तरों से आगाह कर दिया, इतना सुनकर तो भग जाना चाहिए था अब तक कि 'अच्छा, ये चल रहा है। तो भागो रे!' पर भाग नहीं रहे हो क्योंकि ढलान ऊपर की तरफ़ है।

प्रश्नकर्ता ३: तपस्या को कैसे परिभाषित करें?

आचार्य: तपस्या से अर्थ है अपने ढर्रों को तोड़ना।

प्र: तो उसमें गृहस्थ…?

आचार्य: और गृहस्थ से अर्थ है ढर्रों में जीना। गार्हस्थ्य से जो तात्पर्य होता है वो होता है कि तुम ढर्रों के भीतर जी रहे हो। ढर्रा माने दीवारें, तुम दीवारों के भीतर जी रहे हो और ढर्रे तोड़ने में कष्ट है; ढर्रों में जीने में उससे भी ज़्यादा कष्ट है। ये कह रहा हूँ। तुम सही कष्ट चुनो न। और बात कम-ज़्यादा की भी उतनी नहीं है। ढर्रों में जिओगे तो कष्ट बना ही रहेगा, बढ़ता जाएगा; ढर्रों को तोड़ने का कष्ट झेलोगे तो कष्ट कम होता जाएगा। सही कष्ट चुनो!

प्र: आचार्य जी, ढर्रों को तोड़ने में जो बंधन रहता है, उसमें एक तो ये है कि अब उसमें पड़ें ही न, जो ढर्रे तोड़ने वाली बात है या जिएँ, तो उसमें तो निस्संदेह तनाव है, समस्या है और मजबूत भी होती जा रही है। हिम्मत नहीं हो पा रही है वो तोड़ने की। तो ये कि हम अपने जीवन को कैसे देखें सुबह से शाम तक जिससे कि सहायता मिले? विशिष्ट एक इसी संबंध में थोड़ा-सा? हिम्मत नहीं पड़ती, कैसे तोडूँ उसको?

आचार्य: सही संगति की क़ीमत चुकाओ। सब तोड़ दोगे अगर उन लोगों के साथ जी रहे हो जिन्होंने तोड़ा है। फिर तुम्हें भी याद आएगा कि ऐसे भी तो जिया जा सकता है। और अगर दिन-रात उन्हीं के बीच रहोगे जो बंधनों से राज़ी हैं, तो बंधन तोड़ने का ख़्याल ही क्यों आएगा। सुसंगति में जियो और सुसंगति में जीने की क़ीमत अदा करनी पड़ती है। वो क़ीमत अदा करो।

प्र: सुसंगति कैसा? समाज तो वही है?

आचार्य: समाज वही क्यों है? जो तुमने चुना है, वैसा है।

प्र: अब जहाँ पैदा हुए, जो माहौल है…।

आचार्य: सब वहीं रहते हैं जहाँ पैदा हुए हैं? सब वहीं रहते हैं क्या जहाँ पैदा हुए हैं? मैं क्या इस कुर्सी पर पैदा हुआ था? वो कहाँ से आईं हैं जो वहाँ बैठीं हैं (एक प्रतिभागी की ओर इशारा करते हुए)?

प्र: यूएसए।

आचार्य: तो? जहाँ होते हो वहीं रह जाते हो क्या? या वहाँ जाते हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए? वो क्यों आईं हैं? और ये बात तुम भौतिक जीवन के विषय में कभी नहीं कहते कि जहाँ हुए थे, अब वहीं तो रहेंगे। तुम पढ़ाई करने कहाँ गए थे (एक अन्य श्रोता को संबोधित करते हुए)?

श्रोता: इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस।

आचार्य: वो कहाँ था, गुड़गाॅंव में? तो जब तुम्हें संसार मौका देता है तरक्की का, भौतिक तरक्की का, तब तो तुम नहीं कहते कि हम जहाँ के हैं वहीं रहेंगे। घर छोड़ के चला गया था। और घर माने माता-पिता नहीं, किस परिवार की बात कर रहा है, पूछो?

श्रोता: बीवी-बच्चे छोड़ के गया था।

आचार्य: तो एमबीए के लिए या पैसे के लिए हम घर-परिवार, देश सब छोड़ने को राज़ी होते हैं कि नहीं होते हैं? पर सत्य के लिए तुमसे कह दिया जाए कि थोड़ा ज़रा छोड़ करके कहीं और पहुँच जाओ, तो तुम कहोगे, 'अरे! समाज तो वही रहेगा न, कैसे छोड़ दें?' ये बात मेरी समझ से बाहर की है।

अमेरिका में कितने भारतीय हैं इस वक़्त ज़रा बताना? कितने हैं? मिलियंस में तादाद हो गई है उनकी। अगर मेरा अनुमान सही है तो तीस लाख के आसपास होंगे। एक लाख भी हों, तो भी सोचो तो ये एक लाख पृथ्वी के दूसरे हिस्से में पहुँच गए बिलकुल। पृथ्वी यदि ऐसी है और भारत यहाँ है, तो अमेरिका कहाँ है? बिलकुल पीछे। भारत से सुरंग खोदो तो अमेरिका में निकलेगी सीधी। और वहाँ काहे के लिए जाते हैं लोग? एक बेहतर भौतिक जीवन के लिए। ठीक? या ज्ञान के लिए।

श्रोता: बेहतर भौतिक जीवन के लिए।

आचार्य: ज्ञान के लिए भी जाते हैं, पढ़ाई के लिए भी जाते हैं पर भौतिक पढ़ाई के लिए। तो इन चीज़ों के लिए तुम अपना समाज छोड़ने को तैयार हो जाते हो। होते हो कि नहीं होते हो? पर सत्य के लिए और शांति के लिए और तृप्ति के लिए तुम कहते हो, 'समाज तो वही रहेगा न जो है।'

श्रोता: असल में हम उसको समाज छोड़ने में नहीं गिनते न।

आचार्य: ये जितने गए थे, ये यहीं से गए। जितने भी हैं वहाँ, पंद्रह लाख, तीस लाख, लौट के आए क्या? तो उन्होंने तो वास्तव में समाज छोड़ दिया। वहीं के हो गए। किसी का ग्रीन कार्ड हो गया, किसी ने तो वहाँ की नागरिकता भी ले ली, सब हो गया। उन्होंने तो वास्तव में छोड़ दिया और वो कभी कहने नहीं आते कि समाज कैसे छोड़ दें? और तुमसे कहा जाता है कि सुसंगति करो, तो तुम कहते हो कि अरे साहब! समाज कैसे छोड़ देंगे?

प्र: आचार्य जी, सुसंगति में जैसे प्रवचन हुए, जहाँ सत्य की बात हो रही हो, वहाँ जाएँ और जो बताएँ उस रास्ते पर चलें?

आचार्य: सुसंगति का नियम है — जिस माहौल में, जिस आदमी के साथ, जिस जगह पर मन व्यग्र होता हो, मन में लालच और डर प्रविष्ट होते हों, उस जगह से बचो। बात ख़त्म! तुम्हें पता है कि इस जगह पर रहूँगा और ऐसे काम करूँगा या इस आदमी को इंटरनेट पर संदेश भेजूँगा, तो जो होगा वो मुझे डुबाने वाला ही काम होगा। मुझ में वासना उठनी है, मुझ में विक्षेप की लहरें उठनी हैं, मुझे ललचाया जाएगा, मेरी आँखों के सामने माया नचाई जाएगी; वहाँ से दूर रहो।

और जहाँ तुम पाओ जिस माहौल में, जिस ग्रंथ के साथ, जिस आदमी के साथ, जिस जगह पर कि मन शांत होता है, सहज तृप्ति में जाता है, भीतर से घृणा, हिंसा ज़रा कम होते हैं, वहाँ अपना समय ज़्यादा दो, अपने संसाधन ज़्यादा दो। यही है सुसंगति और कुसंगति। इसमें इतना कुछ कठिन है क्या?

कल तुम लोग कहानी पढ़ रहे थे न कि शेर भी बकरियों के साथ रहे, तो क्या कर रहा है? घास खा रहा है। और क्या बोल रहा है? मैं, मैं, मैं! तुम तो शेर भी नहीं हो, भेड़ ही हो। और भेड़, बकरी के साथ रहे तो क्या ताज्जुब है कि वो बकरी ही हो जाए। शेर का उदाहरण भी कहानी में इसलिए लिया गया है ताकि एक अति दिखाई जा सके। अतियों का प्रदर्शन आवश्यक होता है संदेश देने के लिए। क्या अति दिखाई जा सके? कि देखो, शेर तक अपनेआप को बकरी बना बैठा, तो तुम पर नहीं होगा क्या संगत का असर? जो कुछ भी बने हुए हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी आत्मा वैसी है? तुम्हारी संगत वैसी है?

तुम जो भी कुछ बन गए हो, वो प्रभावों का ही तो नतीजा है। तुमने कौन-सा चुना था ऐसा हो जाना? तुम्हारी सारी कहानी बदल दी जाए, तुम ऐसे ही रहोगे जैसे हो? तो तुम्हारी कहानी का उत्पाद हो तुम।

प्र: आचार्य जी, कल आपने जैसे बोला था कि हमको किसी से तुलना नहीं करनी है और हम जहाँ पर हैं, वहीं पर भी नहीं रहना है तो बीच की अवस्था में रहें। तो बीच की अवस्था से क्या मतलब है?

आचार्य: मैंने बीच की तो बोली नहीं। मैंने कहा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। बीच का थोड़ी कहा है कि….।

प्र: कहॉं रहना है मतलब?

आचार्य: तो पहले इन दोनों को हटा दो, फिर पता चलेगा कहाँ रहना है। तुम उन दोनों में रहते हुए पूछना चाहते हो, ‘इसको भी छोड़ूॅंगा, उसको भी छोड़ूॅंगा, तो कहाँ जाऊँगा?’ तुम चतुर खिलाड़ी हो। तुम पहले से ही सब पक्का कर लेना चाहते हो। और चतुर खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता। जिनमें अज्ञात में कूदने की श्रद्धा होती है, उन्हें मिलता है। तुम ये भी छोड़ो, तुम ये भी छोड़ो, और वो छोड़ना ही तुम्हें नई जगह ले जाएगा।

जिसने इन दोनों को छोड़ दिया, वो कोई अधर में थोड़े ही अटक जाता है। उसने छोड़ा नहीं कि पाया। छोड़ना ही पाना है। पर तुम डरे हुए हो! तुम कह रहे हो, ‘नहीं, ऐसा हो गया अगर कि ये भी छोड़ दिया और वो भी छोड़ दिया और कुछ मिला भी नहीं, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे न। बर्बाद ही हो जाएँगे।' तुम पहले से ही!

जैसा आम नौकरी-पेशा आदमी होता है न, जेब में ऑफर लेटर रख के, फिर छाती चौड़ी करके जाता है कि 'आज हम आए हैं इस्तीफ़ा देने।' और वही उसकी जेब में न हो, तो कैसे चलता है वो? 'मैं… (बकरे की आवाज़ निकालते हुए)!'

आगे का पक्का कर लें, फिर पिछला छोड़ेंगे, ऐसी फ़ितरत है। ये अलग बात है कि फिर आगे जो मिलता है वहाँ पर भी कहानी इस्तीफ़े पर ही ख़त्म होती है, ऐसा नहीं कि आगे जन्नत मिल गई है।

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=7NTNf-t7nRA