कर्म, अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म || (2020)

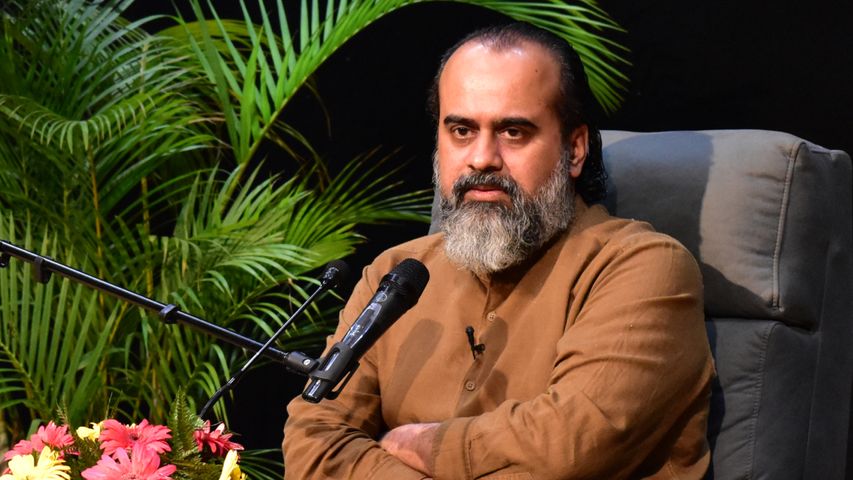

Acharya Prashant

प्रश्नकर्ता: गीता में श्रीकृष्ण तीन तरीके के काम का ज़िक्र करते हैं: सकाम कर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इनमें क्या भेद है?

आचार्य प्रशांत: कर्म, अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। चलो समझते हैं। संसार माने गति। प्रकृति माने परिवर्तन, समय माने परिवर्तन। ये पाँच तरह के कर्म क्या हैं इस पर थोड़ा ग़ौर करने जा रहे हैं।

प्रकृति माने गति, प्रकृति माने परिवर्तन, समय माने परिवर्तन, स्थान माने परिवर्तन। कुछ गति ऐसी होती है जिसके पीछे कोई कर्ता नहीं होता, जिसके पीछे अहम् नहीं होता। अहम् ने संकल्प नहीं लिया होता गति करने का, गति यूँ ही हो रही होती है मात्र प्राकृतिक तरीके से, जैसे बाहर उस पत्ते का हिलना या हवा का बहना। जैसे बाहर हवा बह रही है, जैसे पेड़ का पत्ता हिल रहा है, ठीक उसी तरीके से पेड़ की शाखाओं में रस भी प्रवाहित हो रहा है और उसी तरीके से आपके शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है। रक्त का प्रवाहित होना भी गति है पर उस गति के पीछे कोई कर्ता नहीं है, और अगर कर्ता है भी तो उसका नाम है प्रकृति। अहम् नहीं है कर्ता। ऐसी गति को कहते हैं अकर्म।

अकर्म माने वो कर्म जिसके पीछे अहम् नहीं है कर्ता। ये आपकी प्राकृतिक गतिविधियों को दिया जाने वाला नाम है। पलक का झपकना अकर्म है। नींद में खर्राटे लेना अकर्म है। भले ही कोई कहे कि, "मैंने खर्राटे लिए", पर वास्तविक बात ये है कि तुमने लिए नहीं, वो बात प्रकृति की थी। साँस का चलना अकर्म है।

तुम्हारी ओर कोई पत्थर फेंक दे। पत्थर तुम्हारे चेहरे की ओर चला आ रहा है और तुम्हारा हाथ अपने चेहरे की रक्षा के लिए उठ जाए — ये अकर्म है। इसके लिए अहम् नहीं चाहिए, इसके लिए संकल्प नहीं चाहिए। ये बस हो जाता है। तो ये हुआ अकर्म। अकर्म वो गति जिसके पीछे अहम् कर्ता नहीं है। अहम् नहीं है लेकिन परमात्मा भी नहीं है। कौन है? प्रकृति। तो ये हो गया अकर्म।

अब आते हैं कर्म पर। कर्म जब पूर्णता से निकलें तो कहलाते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में अहम् कहता है, "मैं पूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए।" सकाम कर्म में अहम् कहता है, "मैं अपूर्ण हूँ, मुझे पूर्णता चाहिए।"

प्र२: निष्काम कर्म का कोई उदाहरण?

आचार्य: निष्काम कर्म का कोई उदाहरण नहीं हो सकता, सकाम के सारे उदाहरण हैं। जैसे सत्य का कोई उदाहरण नहीं हो सकता, शून्य का कोई उदाहरण नहीं हो सकता, अनंत का कोई उदाहरण नहीं हो सकता, वैसे ही निष्काम कर्म का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें अगर छवि ही बनानी है तो निस्वार्थता में किए हुए कर्मों को कह सकते हो निष्काम कर्म। किसी भी निस्वार्थ कर्म का विचार कर लो, उससे तुम्हें निष्काम कर्म का थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा पर वो भी मात्र अंदाज़ा होगा। निष्काम कर्म की कोई छवि नहीं बना सकते। हाँ, सकाम कर्म क्या होते हैं ये देखना हो तो सारे कर्मों को देख लो।

तो अहम् में अहम् की जो स्थिति होती है, निष्काम कर्म में वो पूर्णता की होती है। सकाम कर्म में अहम् की स्थिति अपूर्णता की होती है। और इन दोनों के अलावा होता हैं विकर्म। विकर्म बड़ा अद्भुत कर्म होता है। विकर्म में अहम् अपूर्ण ही है लेकिन जानते हो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, "मैं अपूर्ण हूँ और मुझे अपूर्ण ही रहना है। मुझे अपूर्णता में मज़ा आने लग गया है। अपूर्णता में बड़ा रस है।" तो विकर्म सबसे भयानक और सबसे घातक कर्म होता है।

सकाम कर्म में तुम इतना तो कह रहे हो न कि, "मुझे पूर्णता की कामना है।" भले ही तुमने ये बात अपूर्णता के केंद्र से कही है और इसीलिए तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं होगी। पर तुमने कम-से-कम पूर्णता की कामना तो करी। विकर्म भयानक होता है। विकर्म में तुम कहते हो, "मुझे पूर्णता चाहिए ही नहीं। मैं अपूर्ण हूँ और मुझे पूर्णता का पाठ मत पढ़ाओ। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। कर्म खूब करूँगा और वही करूँगा जो मेरी अपूर्णता को बनाए रखेंगे, बचाए रखेंगे, बढ़ाएँगे।" ये विकर्म हो गया।

तो ये जो कर्मों के प्रकार हैं, इनको अलग-अलग समझना बहुत ज़रूरी है। कर्म, अकर्म, विकर्म की तो श्रीकृष्ण एक ही श्लोक में बात कर देते हैं। फिर कहते हैं कर्म क्या है, कर्म की गति क्या है, ये बात बहुत गहन है और इसको विरले ही समझ पाते हैं। इनको जानना अलग-अलग कि किस प्रकार के कर्म में तुम अभी लिप्त हो रहे हो बहुत आवश्यक है क्योंकि कर्म को जान गए तो कर्म के पीछे के कर्ता का पता चल जाएगा तुम्हें तत्काल।

इनके अलावा एक तरह का और भी कर्म है — निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म का सम्बन्ध समाज से है, नैतिकता से है, आध्यात्मिकता से नहीं। सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, किसी ख़ास जगह के नियम-कायदे, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ कर्मों को करने की प्रेरणा दी जाती है और कुछ कर्मों को वर्जित कर दिया जाता है। किसी ख़ास समय पर, किसी स्थान विशेष पर जो कर्म वर्जित हों, उन्हें निषिद्ध कर्म कहा जाता है। निषिद्ध कर्म का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, ये समाज की और नैतिकता बात है।