जो भीतर से मुक्त है, वही बाहर से संघर्ष कर पाएगा || श्रीदुर्गासप्तशती पर (2021)

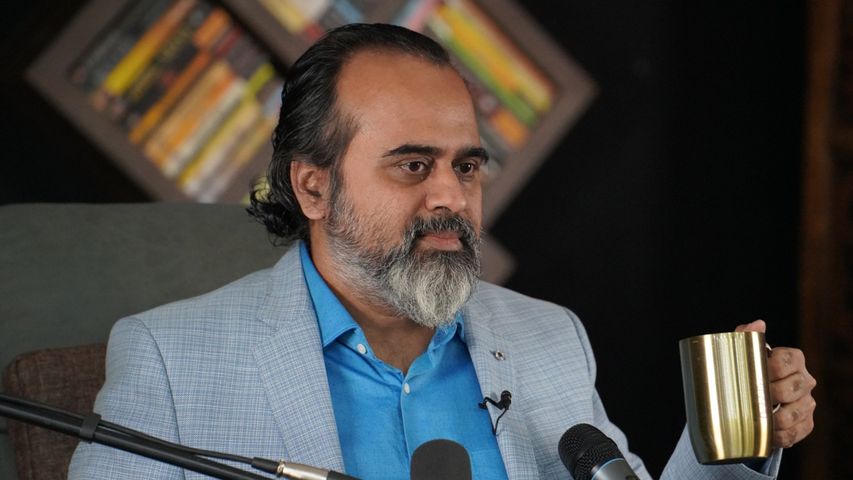

Acharya Prashant

आचार्य प्रशांत: तीसरे और उत्तर चरित्र का तेहरवाँ और अंतिम अध्याय।

ऋषि कहते हैं – “राजन! इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम माहात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की मायास्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज! तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं।”

मार्कण्डेयजी कहते हैं – “क्रौष्टुकिजी! मेधामुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया । वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने! इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदंबा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे।”

“वे वैश्य उत्तम देवीसूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे-धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रतापूर्वक उनका चिंतन आरम्भ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार तीन वर्ष तक संयमपूर्वक आराधना करते रहे।"

प्रोक्षितव्य होता है वह जो बलि के काम आता हो। तो बलि क्या है, यह यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है, ‘वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए’। अपने शरीर को गलाओ, अपने ही शरीर को प्रोक्षितव्य बनाओ। तो बलि का सम्बंध तुमसे है, बाहर के किसी जानवर वगैरह को मारकर बलि मत कर देना। राजा और वैश्य ने किसी पशु कि नहीं बलि दी, किसकी बलि दी? अपने ही शरीर की बलि दी।

"इसपर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा।”

देवी बोलीं – “राजन! तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य! तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, वह मुझसे माँगो। मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूँगी।”

मार्कण्डेयजी कहते हैं – “तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य माँगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान माँगा।"

देवताओं जैसे हैं राजा। राजा ने क्या माँगा? दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य दो और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान माँगा।

अब वैश्य ने क्या माँगा? वैश्य चतुर है।

“वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होने तो ममता और अहंतारूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान माँगा।"

निर्भर करता है कि तुम माँगते क्या हो।

देवी बोलीं – “राजन! तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान् विवस्वान् के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होओगे।”

“वैश्यवर्य! तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा।”

मार्कण्डेयजी कहते हैं – “इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अम्बिका तत्काल अन्तर्धान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णि नामक मनु होंगे।"

वैश्य की कथा समाप्त हो गई, राजा की कथा चलती रहेगी। वैश्य को एक तपस्या बहुत हुई, राजा को अभी बहुत तपस्याएँ करनी पड़ेंगी। ये तपस्या की है, वरदान माँगा है, फिर आएँगे संकट में, फिर तपस्या करेंगे। और तब भी अगर चित्त अनासक्त नहीं हुआ तो पुनः सुख ही माँगेंगे। सुख मिल जाएगा लेकिन अनंत सुख मिल ही नहीं सकता। सुख माँगा है तो अंत आएगा उसका। पुनः दुख झेलना पड़ेगा सुख बराबर ही, तब तक जब तक विरक्त नहीं हो जाते, अनासक्त नहीं हो जाते।

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, मुझे वैश्य पर भी बड़ी दया आ रही है। कारण यह है कि उसने माँगी तो मुक्ति है मगर राजा की मुक्ति के बिना उसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि हम सबकी मुक्ति तो जुड़ी हुई है?

आचार्य: करेगा, राजा के लिए भी श्रम करेगा। देखो, ये दो तरह की मुक्तियाँ हैं। जिसने मुक्ति का वरण कर लिया, उसको आंतरिक तौर पर तो मिल ही जाती है। जैसे कि मुक्ति भी विवश हो उसको वरने वाले के सामने, कि मुक्ति को जिसने माँगा, मुक्ति भी बेबस हो करके उसकी हो ही जाएगी, पर वह बात आंतरिक तल पर होती है। बाहरी तल पर तो जितने भी और तुम्हें दिख रहे हैं अभी बद्ध लोग, उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करते ही रहना पड़ता है।

तो बाहर बंधन बना रहता है पर भीतर मुक्ति मिल जाती है। बाहरी मुक्ति की जहाँ तक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो नहीं मिलती। जब तक दुनिया बंधन में है, तब तक तुम्हारी कौन सी मुक्ति? पर हाँ, अपने आंतरिक जगत में तुम समस्त बंधनों के बीच भी मुक्त रह सकते हो। लेकिन यह मत कह देना कि अब तो मैं भीतर से मुक्त हो गया हूँ, तो अब बाहर से मुझे क्यों यत्न या संघर्ष करना।

जो भीतर से मुक्त है, वही बाहर से संघर्ष कर पाएगा।

जिस किसी को यह दलील देते देखो कि असली मुक्ति तो भीतर है, हम मुक्त हो ही गए हैं, अगर बाहर बंधन हैं भी तो अब हम उनके ख़िलाफ़ कुछ करते नहीं। समझ लेना यह आदमी अभी भीतर-बाहर, दोनों जगह बंधन में ही है और धूर्त और है, स्वयं को ही धोखा दे रहा है। हिम्मत नहीं है इसमें संघर्ष करने की तो कह रहा है कि हम तो भीतर से मुक्त हैं, संघर्ष क्यों करें। तो बाहर बंधन बने ही रहेंगे, तुम्हें शक्ति मिले आजन्म बंधनो के विरुद्ध संघर्ष करने की।

भीतर से मुक्त रहकर बाहर मुक्ति के लिए संघर्ष करो तो लीला हो जाती है फिर यह। अब तुम मायाग्रस्त नहीं हो। मुक्त तो तुम हो ही चुके हो, लेकिन शरीर जब तक है, तब तक तुम मुक्ति के लिए भी प्रयासरत रहोगे।

यह बात सुनने में विचित्र लगेगी पर समझो। तुम मुक्त हो चुके हो, लेकिन मुक्ति के लिए प्रयासरत भी हो। जी ऐसे रहे हो जैसे कि अभी बंधन हों बाहर-बाहर, जी ऐसे रहे हो जैसे कोई बंधन नहीं है भीतर-भीतर।

प्र२: आचार्य जी, एक तस्वीर देखते हैं बचपन से काली की और उनके पाँव के नीचे शिव हैं। तो मैं बचपन से सोचता था कि शिव को तो हम सबसे ऊँचा मानते हैं, ख़ासकर अगर हम शैव हैं। तो उसका क्या अभिप्राय है? इसमें भी कोई वर्णन है या वो ऐसे ही है?

आचार्य: सत्य की उपासना में शक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अभी देख रहे थे, महादेव को उन्होंने अपना दूत बनाकर भेजा कि जाओ और शुम्भ-निशुम्भ को ऐसा बोल करके आओ। तो उनका नाम ही फिर क्या पड़ गया? शिवदूती। तो महादेव उनके दूत भर हैं, ‘जाओ, ऐसा करके आओ’। तो बस यही है, और कुछ नहीं।

प्र२: मुझे तो अजीब सा लगा था कि शिव को ही दूत बना दिया।

आचार्य: यह तो तुम्हारी साधना की दृष्टि पर है न कि तुम कहाँ से साधना कर रहे हो। तुम सीधे अगर सत्य की साधना करते हो तो शिव, और साधक हुए तुम, और अगर शक्ति की साधना करते हो तो शक्ति तुम्हारे लिए पहले हो जाती हैं। तभी तो फिर जो शाक्त संप्रदाय है और शैव संप्रदाय, ये कई मुद्दों पर भिन्न राय रखते हैं। नहीं तो फिर तो अगर तात्विक दृष्टि से देखो तो शाक्तों को और शैवों को बिल्कुल एक होना चाहिए था, क्योंकि शिव और शक्ति अनन्य हैं, पर भिन्न हैं न फिर भी ये? तो ये देखने वाले के कोण पर है, देखने वाले बिन्दु पर है।

तुम निराकार की साधना करना चाहते हो या साकार की, निर्गुण की करना चाहते हो या सगुण की? जो सगुण की साधना करते हैं, उन्हें निर्गुण सगुण से हीन लगता है। क्यों? क्योंकि निर्गुण की उपयोगिता नहीं है। वो कहते हैं कि निर्गुण में भी प्रवेश मिलना तो सगुण के माध्यम से ही है न। तो हम तो सगुण की ही बात करेंगे, निर्गुण को ज़रा पीछे रखेंगे। और जो कहते हैं कि जब अंततः पाना ही निर्गुण को है तो निर्गुण ही सर्वश्रेष्ठ हुआ, तो वो फिर सगुण को पीछे रखते हैं। यह तो तुम्हारे ऊपर है।

प्र२: कबीर साहब का एक भजन है, 'निर्भय, निर्गुण गाऊँगा'। तो वह क्या इसी से संबन्धित है?

आचार्य: हाँ।

इस प्रकार तीसरे चरित्र और तेरहवें अध्याय का भी समापन होता है।