जानवरों पर अत्याचार बुरा लगता हो तो

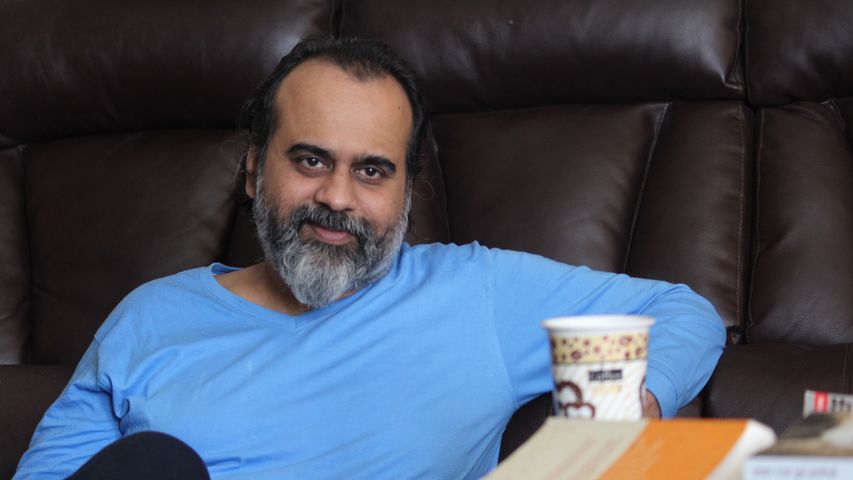

Acharya Prashant

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, बचपन से ही मेरे साथ ये समस्या रही है कि मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है, जैसे ही उसे किसी के दुःख का अनुभव होता है — किसी की मृत्यु, जानवरों का शोषण इत्यादि। ये बातें मेरे मन में पैठ जाती हैं और मैं इसने बाहर नहीं आ पाती। हालंकी मैं अपनेआप को बहुत समझाती हूँ कि संसार कुछ है नहीं, जगत मिथ्या है।

आचार्य प्रशांत: नहीं, है क्यों नहीं? अगर दुःख अनुभव हो रहा है — तो ‘अनुभव’ हो रहा है।

प्रश्नकर्ता: बहुत ज़्यादा, उसका बहुत गहरा असर पड़ता है।

आचार्य जी: असर पड़ता है या नहीं — उसको देखेंगे। दुःख का अनुभव तो है, असर कितना है, अभी ज़रा उसका अन्वेषण करेंगे। ‘दुःख’ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होता है। आपको आपकी ज़िम्मेदारी का, आपकी देयता का एहसास कराने के लिए ही दुःख आता है। दुःख इसलिए नहीं आता कि दुःख का वैसे ही अनुभव कर लो जैसे तीन घंटे की पिक्चर में तुम सिनेमापट का अनुभव कर लेते हो, और फिर बाहर आ जाते हो। दुःख आता है ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारी समझ पाएं — कुछ बदलने की।

दुःख का मतलब क्या है? दुःख का मतलब है कि तुम अभी सहज नहीं हो। कुछ है जो कचोट रहा है। तुम आनन्दित नहीं हो। तो दुःख अपने साथ ये दायित्व लेकर आता है कि कुछ बदलना चाहिए। स्थितियां जैसी हैं, वैसी ही नहीं रहनी चाहिए। तो आपने कहा कि पशुओं के साथ शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, और आपको बुरा लगता है। तो आपने क्या किया?

प्रश्नकर्ता: मैं अपनी तरफ़ से तो पूरी शाकाहारी ही हूँ, औरों को भी बोलती हूँ कि हिंसा न की जाए।

आचार्य जी: देखिए, समझिएगा। जो अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वाह पूरी तरह कर रहा होता है, वास्तव में उसके पास दुःखी होने का समय ही शेष नहीं बचता। जानवरों के प्रति हिंसा अगर आपको इतनी ही बुरी लगती है, चूंकि लगनी भी चाहिए, तो डुबो दीजिए न अपना पूरा दिन पशुओं की सेवा में, जन-मानस की जागृति में, जन-जागरण के अभियान में।

दुःख आपको कचोट ही इसीलिए रहा है क्योंकि आप वो नहीं कर रहीं जो आपको करना चाहिए। पूरी ऊर्जा अगर सार्थक कर्म में लगने लग जाए तो दुःखी होने के लिए भी ऊर्जा बचेगी कहाँ? दुःख भी बहुत ऊर्जा मांगता है न, और समय मांगता है। देखा है दुःख में कितना समय नष्ट होता है? और वो समय लगना कहाँ चाहिए था? पशुओं की सेवा में लगना चाहिए था। और इस वक़्त तो पृथ्वी को बहुत ज़रुरत है ऐसे लोगों की जो पशुओं, वनस्पतियों की तमाम प्रजातियों, पर्यावरण — इनकी रक्षा, इनके पोषण के लिए सक्रिय अभियान चलाएं।

दुःख सक्रिय सहभागिता का विकल्प नहीं हो सकता। कोई कहे कि “मैं करता तो कुछ नहीं हूँ, पर मुझे दुःख बहुत है”, तो क्षमा कीजिएगा पर ये पाखण्ड हो गया। “दुनिया में अंधेरा बहुत व्याप्त है और इससे मुझे बहुत दुःख है। इतना गहरा दुःख है कि मेरे प्राण निकले जाते हैं पर मैं करता कुछ नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं घर में बैठे-बैठे रोता हूँ।” तो ये बात कुछ ईमानदारी की नहीं लगी न? ये बात जंच रही है क्या? कुछ अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो उसके उपचार के लिए, उसके समाधान, निवारण के लिए बाहर निकलिए — यथाशक्ति प्रयत्न करिए। इतना कहना काफ़ी थोड़े ही है कि “मैं शाकाहारी हूँ”। ये तो वैसी ही बात हुई कि चार लोग किसी को मार रहे हों और आप कहें — “देखिए, मैं तो नहीं मार रहा हूँ”। “मैं शाकाहारी हूँ” — कहना वैसा ही हुआ कि “मैंने तो नहीं मारा न पशु को”, ये वही बात है कि सामने सड़क पर चार लोग किसी का क़त्ल कर रहे हों और आप अपने कमरे में खड़े होकर कहें कि “मैं तो नहीं मार रहा हूँ। और मैं ‘दुःखी’ बहुत हूँ कि वो बेचारा मारा जा रहा है सड़क पर।” ये बात बराबर लग रही है क्या? लग रही है?

दुःख भी इसीलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि सम्यक कर्म किया नहीं जा रहा। ज़िम्मेदारी का निर्वाह हो नहीं रहा है। फॉउंडेशन के भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर ग्रुप चलते हैं। आपमें से कई लोग उनमें से कुछ ग्रुप्स का हिस्सा भी होंगे। तो इधर मैंने देखा कि बहुत लोग आकर उनपर पोस्टिंग करते हैं। कोई बता रहा है कि “देखो, सड़क पर किसी ने इस कुत्ते को निर्ममता से मार दिया”। किसी ने अभी डाला कि रूस के एक शहर में पोलर बियर घूमता पाया गया — उस बेचारे को खाने-पीने की इतनी किल्लत हो गई थी। किसी ने चेन्नई के बारे में बताया कि वहाँ पीने का पानी नहीं है। और रोज़ाना ऐसी 8-10 खबरें वहाँ डाली जा रही हैं। अभी आगरा या कहीं पर हुआ था कि सड़क बन रही थी और सड़क पर कुत्ता सो रहा था, उन्होंने कुत्ते के ऊपर ही सड़क बना दी। ये सब डाल रहे हैं और शोक भी व्यक्त किया जा रहा है। ये सब चल रहा है। तो कल हम आ रहे थे। मैंने एक स्वयमसेवी से कहा — ये क्या हो रहा है? ये कर्तव्यों की इतिश्री हो रही है कि हमारा काम है ये डाल देना जो दुनिया में चल रहा है? इस वेबसाइट से ये उठाकर डाल दिया, कहीं से कोई पीडीएफ रिपोर्ट उठाकर फेसबुक पर या कहीं व्हाट्सप्प पर डाल दी। इससे हो क्या गया? तुम कर क्या रहे हो? तुम साफ़-साफ़ बताओ कि तुम्हें अगर ये चीज़ें बुरी लग रही हैं तो इन्हें रोकने के लिए तुमने किया क्या? और किया कुछ नहीं है। जो कर सकते हो, वो भी नहीं कर रहे हो।

जो एक चीज़ कर सकते हो, और एक ही चीज़ है जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग कर सकते हैं इनका मुकाबला करने के लिए — चाहे जानवरों के शोषण की बात हो, चाहे वीगन होने की बात हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो — वो ये है कि तुम मेरे हाथ मज़बूत करो। वो तुम कर नहीं रहे। दुनियाभर की अखबारों से खबरें उठा-उठा कर डालने से क्या होगा, भाई? दुनिया तो उतनी ही तेज़ी से गर्म हो रही है? हाँ, पहले तुम्हारी खबरों के बिना गर्म हो रही थी, अब तुम्हारी खबरबाज़ी के साथ गर्म हो रही है। दुनिया की स्थिति में तो कोई बदलाव नहीं आया। पहले तुम सो रहे थे, और दुनिया गर्म हो रही थी, अब तुम छाती पीट रहे हो और दुनिया गर्म हो रही है। बल्कि तुम्हारी छाती पीटने से गर्मी थोड़ी बढ़ ही गई होगी। इससे अच्छा तुम सो ही जाओ।

हमें कर्मठ लोग चाहिए, रोतडू नहीं चाहिए। युद्ध में सैनिकों की ज़रूरत होती है, रुदालियों की नहीं। सैनिक चले हैं लड़ाई करने और पीछे से एक छाती पीटने वालों की भी फौज चल रही है कि “हाय-हाय बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमारी फौज छोटी-सी है और सामने इतना बड़ा और विकट शत्रु है।”

आज दुनिया की हालत क्या है — समझो। जिन्हें जानवरों को सताना है, जिन्हें पूरी प्रजातियां ही खत्म कर देनी हैं, वो अपने कर्म में सक्रिय हैं। उन्हें जो करना है वो उसमें पूरी तरह से सक्रिय हैं। और जिन्हें ये सबकुछ बुरा लगता है, वो क्या कर रहे हैं? वो छाती पीट रहे हैं बैठकर।

जो पेड़ काट रहे हैं, जो जंगल खत्म कर रहे हैं, जो हवा में कॉर्बन-डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, वो दिन के 12 घण्टे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं न? आप किसी आधुनिक बूचड़खाने चले जाओ, वहाँ 18 घण्टे काम होता है, शायद 24 घण्टे — शिफ्ट में। वहाँ बिलकुल अनुशासित तरीके से, सामरिक तरीके से काम हो रहा है। काम हो रहा है न? उन्हें 24 घण्टे में अगर 50,000 जानवर काटने हैं तो 24 घण्टे में 50,000 जानवर काट रहे हैं — पूरे अनुशासन के साथ। जिन्हें पेड़ काटने हैं, उन्हें अगर 24 घण्टे में 10,000 पेड़ काटने हैं तो वो 24 घण्टे में लगातार, प्रतिदिन, बिना रुके 10,000 पेड़ काट रहे हैं।

जिन्हें पशुओं का कटना, पेड़ों का कटना बुरा लगता है वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं — “हम दुःखी हैं, हाय-हाय”। जीतेगा कौन? जो मेहनत कर रहा है, जो अनुशासित है, वही जीतेगा। वो तो व्यवस्थित भी हैं, अनुशासित भी हैं, और कर्मठ हैं। और हम?

हम मेसेज शेयर करते हैं एक दूसरे को। हम ब्रॉडकास्टिंग बादशाह हैं। हम सामना कर पाएँगे उनका? उनका काम घटिया हो सकता है, उनका काम पाप से रंजित हो सकता है, लेकिन उनके काम के प्रति उनकी निष्ठा को देखो। कंपनी कोई हो सकती है, जो पैकेज्ड मीट बनाती हो, बेचती हो — उसकी फैक्ट्री चले जाना, उसके ऑफिस चले जाना, और वहाँ के अनुशासन को देखना। वहाँ की जा रही मेहनत को देखना। और फिर उनको देखो जो कहते हैं कि हम प्रकृति-प्रेमी हैं, पशु-प्रेमी हैं, पर्यावरण-प्रेमी हैं। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? वो साल में एक दिन पर्यावरण दिवस मनाते हैं। वो साल में एक दिन वृक्षारोपण दिवस मनाते हैं। और जाकर के दो-चार पौधे रोप आते हैं, जोकि चार दिन बाद मर जाते हैं। जिन्हें काटना है, वो साल भर काट रहे हैं, प्रतिपल काट रहे हैं। जिन्हें लगाना है वो साल में एक दिन लगते हैं और कहते हैं — “अब हम अच्छे नागरिक हो गए”।

देखो, ऐसा नहीं है कि हमने आग बुझाने के लिए कुछ नहीं किया, अंजुलि भर कर पानी हमने भी डाला था आग बुझाने के लिए। जिन्हें आग लगानी है, वो लगातार सैन्य अनुशासन के साथ दौड़-दौड़ के, घूम-घूम के आग लगा रहे हैं और आग बुझाने वाले साल में एक दिन जाते हैं और आग पर गंगाजल छिड़क कर कहते हैं — “मेरा काम पूरा हो गया, कर्तव्य निभा दिया”।

अब काम कैसे चलेगा, बताओ? क्या इतना ही काफ़ी है कि आप स्वयं माँस नहीं खाते? बताइए? आपने देखा है, लोगों को कितनी शक्ति के साथ, कितने व्यवस्थित तरीके से, माँस खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है — क्या आपने देखा है? बोलिए? तो क्या ये काफ़ी है कि आप कह दें कि “मैं तो माँस नहीं खाता”। जब माँसभक्षियों ने माँस के सम्प्रदाय को फैलाने के लिए इतना ज़ोर लगा रखा है, तो कुछ ज़ोर आपको भी लगाना पड़ेगा न? उनके दुष्प्रचार का आपको सामना करना पड़ेगा या नहीं? या इतना कहना काफ़ी है कि “मैं नहीं खाती”? बोलिए?

वो तो विज्ञापन-पर-विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि — “आओ, फ़्राईड चिकन खाओ”। आप क्यों नहीं संसाधन इकट्ठा करके विज्ञापन देते? क्योंकि मेहनत लगेगी, मेहनत कौन करे? और मेहनत ही नहीं लगेगी, दाम लगेगा। दाम कौन चुकाए?

एक पक्ष है, जो आपके मन में लगातार कलुष भर रहा है। वो आपसे कह रहा है, “कोई बात नहीं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहो, करते रहो”। वो आपको बता रहा है कि “देखो, हम प्लास्टिक की बोतलों में तुम्हें हिमालय के झरनों का निर्मल पानी भरकर दे रहे हैं”। वो विज्ञापन में आपको हिमालय के झरने और निर्मल पानी बताता है, ये नहीं बताता कि वो जो पानी है, वो आपको ‘प्लास्टिक’ में भरकर दिया जाएगा। ये बताते हैं क्या वो? वो आपको बताते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में जो पानी आपको दिया जाएगा, जब आप उस पानी को पीते हैं तो प्लास्टिक के छोटे-छोटे लाखों कण आपके पेट में जा रहे हैं? क्या वो ये बात बताते हैं? पर वो तो आपको बताते हैं — “नहीं, आओ, हम तुमको बहुत स्वस्थ निर्मल जल पिला रहे हैं”।

देखो, उन्होंने कितने पेशेवर तरीके से, कितनी कुशलता से विज्ञापन तैयार किया है। तुमने कोई विज्ञापन तैयार किया? उनकी फौज देखो। उनकी पहुँच देखो। उनकी मार देखो। हमारे पास कौन-सी फौज है? और फौज आसमान से नहीं टपकती, फौज तैयार करनी पड़ती है। फौज तैयार करने की जगह हम कहते हैं — “मेरा घर, मेरा आंगन तो साफ़ है न, हमारे घर में माँस नहीं पकता”। अरे, तुम्हारे घर में माँस नहीं पकता, तुम अपने घर को कितने दिन तक बचा लोगे?

जब चारो तरफ माँस-ही-माँस होगा, जब जाओगे रेस्टोरेंट में और पाओगे कि शाकाहारी विकल्प ही नहीं है, माँस-ही-माँस है — तुम अपनेआप को कितने दिन तक बचा लोगे? और अपनेआप को बचा भी लोगे, तो अपने बेटे-बेटियों को बचा लोगे? तुम कहते रह जाना कि “मैं तो नहीं खाता” और तुम्हारे ही घर के बच्चे माँस खा रहे होंगे!

ये ‘युद्ध’ है, जिसमें आप निष्क्रिय होकर अगर बैठे हैं तो अपने विपक्षियों की सहायता कर रहे हैं। इस युद्ध में मात्र मौखिक संवेदना प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। सक्रिय होकर मैदान में उतरना पड़ेगा। रणनीति बनानी पड़ेगी। सेना खड़ी करनी पड़ेगी। संसाधन जुटाने पड़ेंगे। यह सब अगर नहीं करना तो मुँह की खाने के लिए तैयार रहें। बहुत बुरी हार होगी और बहुत जल्द।

फाउंडेशन जो काम कर रही है — इसीलिए मैं इसको मात्र आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल काम नहीं कहता कभी। मैं इसको कहता हूँ ‘सोशियो-स्पिरिचुअल’। हमारा काम ऐसा नहीं है जो एक बन्द कमरे के भीतर ही हो जाए। हमारा काम शुरू होता है एक कमरे से, पर वो अपना उत्कर्ष पाता है सड़कों पर। यहाँ आग लगाई जाती है पर वो फैलेगी बाहर।

अध्यात्म के बारे में अगर आपका नज़रिया और आपकी धारणा कुछ ऐसी है कि अध्यात्म तो बंद कमरों में होने वाला काम है। एकांत में भजने-जपने, मन्त्र पाठ का या ध्यान का काम है, तो आप बहुत धोखे में हैं।

आज अध्यात्म का मतलब एकांत ध्यान नहीं हो सकता। आज अध्यात्म का मतलब चुपचाप कहीं बैठकर माला जपना नहीं हो सकता। आज के अध्यात्म को क्रांति बनना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक सामाजिक आंदोलन बनना ही पड़ेगा।

ये कह करके मैं भजने, जपने और मंत्रों की महत्ता को कम नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ठीक जपा है आपने, अगर ठीक भजा है आपने, अगर मन्त्रों का मर्म गहा है आपने तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनेआप को सड़क पर उतरने से रोक लें। वो मंत्र ही आपसे कहेगा — “बाहर निकलो, और जूझ जाओ”। और अगर आप ऐसे हैं कि मंत्र तो जपते जा रहे हैं, ध्यान तो करते जा रहे हैं और आपके जीवन में, आपके कर्मों में कोई क्रांति नहीं है, कोई त्वरा, कोई ज्वाला नहीं है — तो साफ समझ लीजिए कि वो मंत्र, वो जाप सब निष्फल गए हैं।

जब रोज़ करोड़ों-अरबों पशु काटे जा रहे हों, जब पूरी पृथ्वी वेदना से कराह रही हो, तब किसी निर्जन स्थान पर बैठकर अपनी व्यक्तिगत मुक्ति का यत्न करना न अध्यात्म है, न परमार्थ है, घटिया से घटिया स्वार्थ है।

आपके पड़ोस के घर में आग लगी हुई हो और वहाँ लोग जलकर मर रहे हों, और आप कहें कि “अभी तो मेरा मंत्र-जाप का समय है, मैं अभी अपनी मुक्ति का कार्यक्रम कर रहा हूँ, और देखो उनके घर में जो आग लगी है, वो मैंने तो लगाई नहीं न?” — कैसा लग रहा है यह सुनकर? और खेद की बात ये है कि अधिकांश आध्यात्मिक लोग ऐसे ही हैं। दुनिया जल रही है, पड़ोस जल रहा है, प्रकृति जल रही है, और वो शास्त्रों में मुँह डालकर बैठे हुए हैं।

YouTube Link: https://youtu.be/tfoV-KHkNpo