गुरु पंख देगा, पर उड़ना तुमको ही पड़ेगा || योगवासिष्ठ सार पर (2018)

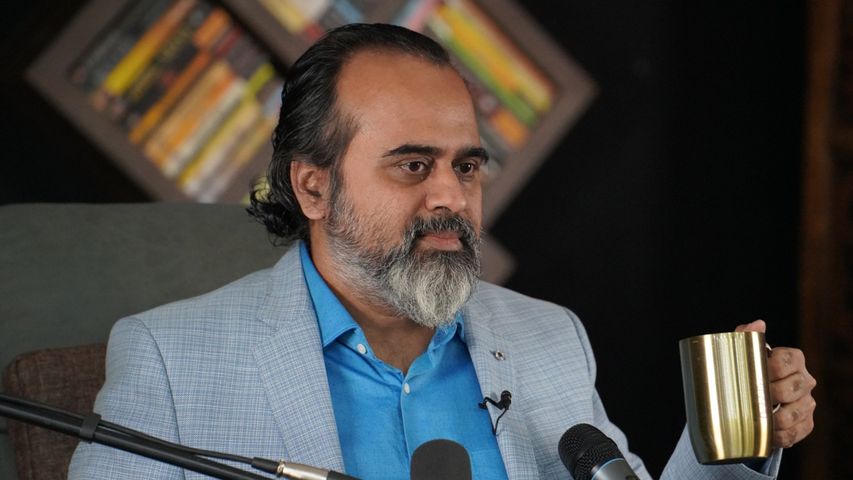

Acharya Prashant

शिक्षण की प्रथागत विधि का अनुसरण केवल परम्परा हेतु होता है। विशुद्ध चैतन्य शिष्य की समझ की स्पष्टता से प्रतिफलित होता है। —योगवासिष्ठ सार

आचार्य प्रशांत: तो यहाँ पर उन्होंने विशुद्ध चैतन्य की ज़िम्मेदारी पूरे तरीक़े से शिष्य की समझ पर डाल दी है। एक जगह वो कह रहे हैं:

परम के दर्शन पावन-ग्रंथों और गुरु की मदद से नहीं हो सकते, स्वयं ही शुद्ध बुद्धि से स्वयं को देखा जाता है। —योगवासिष्ठ सार

आचार्य: यहाँ भी लगता है कि वही बात गूंज रही है जो पिछले श्लोक में थी, कि ग्रन्थ हों कि गुरु हो, परम, यानी आख़िरी मुकाम तक वो नहीं ले जा सकते। वहाँ तक तो स्वयं की मेधा ही ले जाती है।

इनका विरोध आप पाते हैं एक अन्य पद से जो कह रहा है:

जैसे गले में लिपटे आभूषण को विस्मृतिवश खोया मान लिया जाता है और ग़लती का अहसास होते ही पा लिया जाता है, वैसे ही गुरु के शब्दों से स्वयं की प्राप्ति होती है। —योगवासिष्ठ सार

आचार्य: तो यहाँ पर ऐसा बताया है कि जैसे ये सारा दारोमदार, सारा श्रेय गुरु पर है। गुरु के शब्दों से स्वयं की प्राप्ति होती है, गले में लिपटे आभूषण को हम तो विस्मृतिवश खोया मान लेते हैं।

तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि गले में लिपटा है आभूषण। आभूषण आपका है और आपके ही पास है, वस्तुत: कहीं चला नहीं गया। इतना ही हुआ है कि चेतना को पता नहीं। पता नहीं होने से यथास्थिति में वास्तव में कोई अंतर नहीं आ गया। वस्तुत: कोई अंतर नहीं आ गया, यथार्थता में कोई अंतर नहीं आ गया। आपके पास है, आपके गले में है। उसकी मालकियत आपकी है, संपदा आपकी है, आपके हाथ में है।

लेकिन वस्तुस्थिति न हर्षित होती है, न कंपित होती है, न हँसती है, न रोती है, न आनंदित होती है। आपका तादात्म्य किसके साथ है, वस्तुस्थिति के साथ है, यथार्थ के साथ है? आपका तादात्म्य तो आपकी भावना के साथ है, आपकी चेतना के साथ है, आपकी प्रतीति के साथ है।

चीज़ होगी आपके पास, होने से आपको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और न होने से, न खोने से भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। आपको अंतर पड़ रहा है कि प्रतीत क्या हो रहा है। चीज़ें आपके पास न भी हो, प्रतीत होती हों कि हैं तो आपको कोई दुःख नहीं है। आपकी तिजोरी पर डाका पड़ जाए और आपको पता ही न हो कि डाका पड़ गया, चुराने वाला चुरा के ले गया, तिजोरी को पूर्ववत बंद कर गया; आपको पता ही नहीं कि चीज़ खो गई तो आपकी मनोस्थिति बिगड़ेगी नहीं, आप परेशान नहीं होंगे।

तो हमें अंतर वस्तुस्थिति से नहीं पड़ता, हमें अंतर हमारी प्रतीति से, हमारी भावना से पड़ता है, हमारी चेतना से पड़ता है। वस्तुस्थिति से अंतर पड़ता होता तो सब अनंतर होता क्योंकि वस्तुस्थिति तो एक सी रहती है, उसमें कभी कोई ऊँच-नीच, कोई बदलाव कभी आता नहीं है। तो अगर वस्तुस्थिति ही एकमात्र उपादान होती तो काहे को कोई खोता, काहे कोई रोता, काहे कोई हर्षित होता, काहे आशा बनती, काहे निराशा बनती?

हम अपने में जीते हैं, हम अपनी भावना में जीते हैं, हम अहसासों में जीते हैं। अब क्या है गुरु का काम? वो तुम्हें अहसास से निकालकर, भावना से निकालकर, भासना से और प्रतीति से निकालकर वस्तुस्थिति के पास ले जाता है। वस्तुस्थिति तुम्हें दे नहीं देता, वो दी नहीं जा सकती, वो सिर्फ़ तुम्हें तुम्हारे स्वप्नलोक से निकाल करके जगा रहा है। अब जगाने वाले का एक दृष्टि से देखो तो कोई रोल (भूमिका) नहीं है। किया क्या उसने, क्या योगदान है?

एक-न-एक दिन तो हर सोते हुए को जग ही जाना है। और जो जगाया गया है, उसे कुछ दे तो दिया नहीं गया। और जो जगा है, वो जगकर जो देखेगा, वो अपनी मेधा से देखेगा, अपनी चेतना से देखेगा। नींद भी उसकी थी, जागृति भी उसकी है, बीच में ज़रा सा किसी ने इशारा कर दिया, ज़रा किसी ने झंझोर दिया। तो एक दृष्टि से देखो तो गुरु का मूल्य बड़ा सांकेतिक है, बड़ा औपचारिक है, बड़ा काग़ज़ी है।

ये दृष्टि रखने वाले हो जैसे कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा कि सब तुम ही तो कर रहे हो, बीच में आकर ज़रा सा कोई धक्का दे गया, इशारा कर गया तो भी मूल श्रेय तुम्हारा है। तुम-ही-तुम हो, तुम्हारी ही सत्ता है, तुम ही खोते हो, तुम ही पाते हो, तुम ही जगते हो, तुम ही सोते हो।

दूसरा-दूसरा करके तुम अपनी सत्ता से इन्कार कर देते हो और अपनी सत्ता से इन्कार करना माने आत्मा से इन्कार करना। और दूसरे की बहुत बात करना माने दूसरेपन में, पराएपन में बड़ा विश्वास बैठाना। ऐसे देखने वाले हुए जैसे कृष्णमूर्ति। और वही बात क़रीब-क़रीब जो पहला श्लोक आपने इंगित किया है उसमें है—कि गुरु और ग्रंथ दोनों एक सीमा तक ले जाएँगे। आगे की बात, आखिरी बात तो शिष्य के ही ऊपर है।

तो ये तो एक दृष्टि हुई, और ये दृष्टि ठीक है। जहाँ से कृष्णमूर्ति देख रहे हैं, यह बात बिलकुल ठीक है। जहाँ से वशिष्ठ ने भी प्रथम दो श्लोकों में देखा, वहाँ से बात बिलकुल ठीक है। वो कौन सी जगह है जहाँ से पहले दो श्लोकों में बात की जा रही है? वो पहुँची हुई जगह है। वो समझ का, बोध का बिंदु है। वो मंज़िल पर पहुँचा हुआ आदमी बोल रहा है।

पहुँचने के बाद तो स्पष्ट हो ही जाता है कि अरे! अपना ही आभूषण था, अपने ही गले में था। बेकार ही तो झुंझला रहे थे, बेकार ही आफ़त में रोना-पीटना मचाया। ये सब बेकार था, निश्चित बेकार था, पर बेकार था इसका अहसास किसको होगा, कौन सहजता से स्वीकार करेगा? जो मंज़िल पर पहुँच गया, जिसे खोई चीज़ मिल गई, जिसका वियोग, जिसकी विस्मृति दूर हो गई।

एक बार काम सध जाए तो आसान ही लगता है। ऋषियों के आर्ष वचन आज आपके सामने आते हैं, आप कहते हो, "साधारण सी ही बात है। इसमें क्या है?" अतीत के बड़े आविष्कार भी आप देखेंगे, या प्रयोग या सिद्धांत, तो आज वो बच्चों की बातें लगेंगे। आप कहेंगे, "साधारण सी ही बात है। इस बात को कहने के लिए आप किसी को महापुरुष क्यों बोल रहे हो? साधारण सी तो खोज है, सहज सा तो आविष्कार है, इसके लिए आप किसी को महापंडित या महावैज्ञानिक क्यों बनाते हो?"

हाँ, आज आप जहाँ पर हो, तो निश्चित रूप से वो बात अदनी सी, छोटी सी लगती है। पर यह बात मत भूलो कि उस अदनी सी और छोटी सी बात के कारण ही आज आप वहाँ हो जहाँ से आपको वो बात अदनी लगती है।

एक प्रकाण्ड विद्वान, महावैज्ञानिक ने कहा, "मैं बहुत दूर तक देख पाया, बहुत दूर तक क्योंकि मैं बड़े विशाल लोगों के कंधों पर बैठा हुआ था।" आप जिसके कंधे पर बैठे हो, आप उससे आगे तक ही देख पाओगे। और आप जिसके कंधे पर बैठे हो, वो आपको अपने कद से ज़रा छोटा ही लगेगा। पर यह सब तब है जब आप कंधे पर बैठ गए हो, जब किसी ने कंधे पर बैठा लिया है।

फ़िर आप कहोगे कि ये छोटा है। आपकी बात बिलकुल ठीक है, वो छोटा है, पर वो छोटा इसीलिए है क्योंकि अब आपको मंज़िल मिल गई और मंज़िल आपको उसकी कृपा से ही मिली है।

आप कहोगे, "मैं वहाँ तक देख पा रहा हूँ जहाँ तक ये नहीं देख पा रहा। इसकी दृष्टि में भूल थी, भेद था, खोट थी।" आपकी बात ठीक है, आज आप ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा साफ़ देख पा रहे हो। जिसके कंधे पर आप बैठे हो, वो आपसे ज़रा पीछे रह गया। तो उसने जो बात कही, उसने जो दुनिया देखी, उसने जो सिद्धांत बताए, उन बातों से आज आप बेहतर बातें बोल पा रहे हो, तो आप कह सकते हो कि उसके बातें छोटी हैं। पर वो न होता तो आप होते क्या?

रसायन शास्त्र से दो दृष्टांत लूँगा। पहला लूँगा सेचुरेशन (संतृप्ति) का। आप पानी में शक्कर डालते जाएँ और पानी को आप उबाले रहें। उबालने के कारण वो ज़्यादा शक्कर अपने में ग्रहण कर सकता है, शक्कर की उसमें घुलनशीलता बढ़ जाती है। तो उसमें शक्कर डाली-डाली-डाली और पानी का तापमान चूँकि अधिक था तो पानी उस सारी शक्कर को पीता चला गया, अपने में समाता चला गया। जब तापमान अधिक होता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनमें दूसरे अणु ज़्यादा समा सकते हैं।

अब आप उसका तापमान कम कर दें, अब आप उसका तापमान कम होने दें। मान लीजिए पानी अब कमरे के तापमान पर आ गया, रूम टेंपरेचर पर आ गया। तो अब उसमें वो सामर्थ्य नहीं कि उतनी शक्कर को घोले रहे जितनी उसमें समाई हुई है। उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फ़िर भी आप पाएँगे कि पानी ने उतनी शक्कर को पचा रखा है। आप कहेंगे ये तो अजीब बात है, इतनी शक्कर इस तापमान पर तो पानी पचा सकता ही नहीं। पर वो पचाए बैठा है।

कायदे से क्रिस्टलाइजेशन (क्रिस्टलीकरण) हो जाना चाहिए था। कायदे से क्रिस्टल्स का जन्म हो जाना चाहिए था। पर उन क्रिस्टल्स का जन्म होगा नहीं, पानी ने उन्हें पचा रखा है। साधारणतया नहीं पचा पाता, आप उतने ही तापमान पर उतनी शक्कर घोलने की कोशिश करते तो नहीं पचा पाता। पर आपने चूँकि उबाल दिया था, वो शक्कर डाल दी थी, अब वो वापस आया है कमरे के तापमान पर तो पचाए बैठा है। जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे को लिए बैठी हो, उसका जन्म न हो रहा हो। वो पचाए है और आप उस घोल को देखेंगे तो उसमे आपको शक्कर कहीं भी दिखाई नहीं दिगी।

आपको जानते हैं क्या करना है? आपको उस घोल को, उस द्रव्य को ज़रा सा छेड़ देना है। इतना सा, ऐसे, और आप पाएँगे कि अचकचाकर, अचानक, यकायक उसमें शक्कर के क्रिस्टल -ही- क्रिस्टल निकल पड़े। चमत्कार हो गया। एक क्षण पहले पानी पानी था और अब वहाँ पर क्रिस्टल -ही- क्रिस्टल , क्रिस्टल -ही- क्रिस्टल , छोटे-छोटे हीरे।

आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। वो हीरे जन्म लेने को तैयार थे, आपने कुछ किया थोड़ी। वो हीरे पानी क गर्भ में तैयार ही बैठे हुए थे, आपने क्या किया? पर ये भी तय है कि आप न करते तो सदियाँ बीत जाती, जन्म नहीं होता। अब ये आप जानिए कि अपने कुछ किया कि नहीं किया।

तो इसीलिए फ़िर कृष्णमूर्ति से भिन्न दूसरी दृष्टि रही है कबीर की, तमाम अन्य संतों की जिन्होंने गुरु के और मात्र गुरु के ही गुण गाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ही चीज़ रही होगी, पर हमारे किस काम की थी जब हमें पता ही नहीं था? तुमने दिखा दी तो तुमने दिखा भर नहीं दी, हम मानेंगे कि तुमने दे दी। कहने वाला कहेगा कि तुमने हमारी चीज़ हमें मात्र दिखा दी। हम कह रहे हैं दिखा नहीं दी, दे दी, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे पता ही नहीं हो, वो मेरी होते हुए भी तो मैं भिखारी ही हूँ।

मैं तो अपनी चेतना में जीता हूँ। जीव होने का अर्थ है कि चैतन्य मन में जीना, ज्ञान में जीना। मुझे ज्ञान तो था नहीं। और ये और बड़ी विभीषिका थी कि ज्ञान नहीं था। वस्तु वास्तव में नहीं होती तो ये ज़रा कम बड़ी विडम्बना होती। भाई, चीज़ है ही नहीं तो गरीब हूँ।

गुरू का महत्व तो और इसलिए बढ़ जाता है कि उसने हमें वो चीज़ दी जो हमारी ही थी। आप समझिए, एक व्यक्ति होगा जो कहेगा कि तुम्हारा महत्व नहीं है क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो मेरा ही है। और एक दूसरी दृष्टि है जो कहती है कि तुम्हारा महत्व सौ गुना और बढ़ गया क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो मेरा ही है, क्योंकि यदि तुम न देते तो कितनी बड़ी त्रासदी थी, कितनी महामूर्खता, कहाँ जाके सिर पीटता कि अपने ही खज़ाने से अनभिज्ञ?

तो दोनों दृष्टियाँ आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो दोनों दृष्टियों में से कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। दो तलों की हैं दो दृष्टियाँ। पहुँच जाने के बाद यही लगेगा कि मार्ग में जिन्होंने मदद करी, क्या मदद करी? क्योंकि पहुँचना इत्यादि तो कहीं था ही नहीं। खेल-खेल जैसा था, जहाँ थे वहीं जाना था, बस पता नहीं था।

जैसे कि आप किसी नए शहर जाएँ और एक जगह पर खड़े होकर आप पूछें कि "भाई, ज़रा बताइएगा कि आनंद मार्ग कहाँ है?" और आप लोगों से पूछ रहे हैं, “आनंद मार्ग कहाँ है, आनंद मार्ग कहाँ है?”

“कहाँ जाना है?” आप बोले, “प्रेम मंज़िल जाना है। आनंद मार्ग पर प्रेम मंज़िल जाना है।” और पूछे जा रहे हैं और भटके जा रहे हैं। और थोड़ी देर में कोई आता है और बोलता है कि जिस सड़क पर भटक रहे हो, इसी को आंनद मार्ग बोलते हैं। बोले, "अच्छा, और प्रेम मंज़िल?" बोले, "जिसके सामने खड़े हो, उसको प्रेम मंज़िल बोलते हैं।"

तो उसने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि किसी नई जगह गए हैं और जिस जगह का पता पूछ रहे हैं, पता चलता है कि वहीं तो खड़े हैं? कई बार जिस व्यक्ति से मिलना है, उसी से पूछते हैं, "भाईसाहब, आप राधेमोहन को जानते हैं?" बोल रहे हैं, "राधेमोहन तो मैं ही हूँ, कहिए।" अब राधेमोहन को आपने खोजा क्या? कहने वाला कह सकता है कि राधेमोहन ने क्या किया? आप स्वयं ही तो गए राधेमोहन के पास, आपने पूछा। आप अनभिज्ञ थे। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ आपने ही किया। अब ये आपके ऊपर है, आप चुनें।

मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अहंकार की सेवा के लिए अनुग्रह हमेशा बढ़िया चीज़ होती है। तो अगर बराबरी की बात हो और दो दृष्टियों में चुनाव करना हो, एक जिसमें अनुग्रह हो और दूसरा जिसमें न हो, तो बात बराबरी की होते हुए भी वो पक्ष चुनिएगा जिसमें अनुग्रह शामिल हो। आपके लिए अच्छा है। सवाल यह नहीं है कि सही है कि ग़लत है, सवाल यह नहीं है कि न्याय है कि अन्याय है, बस आपके लिए अच्छा है कि आपका सिर झुका रहे—आप अनुग्रह का ही मार्ग चुनो।

प्र१: आचार्य जी, जो आपने कहा और इसमें लिखा हुआ भी है कि गले में आभूषण है। ऐसा भी हो सकता है कि इस आभूषण का कभी पता ही न चले। जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि आपके घर चोरी हुई हो और आपको पता भी न हो। तो क्या यह संभव है कि पूरी ज़िन्दगी इस तरह से निकल जाए?

आचार्य: ज़िन्दगी माँगेगी, आभूषण माँगेगी। ज़िन्दगी पूरी ऐसी निकल नहीं पाएगी। वो आभूषण सतही नहीं है, वो आभूषण कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं है। हम आम तौर पर जो आभूषण धारण करते हैं, वो बहुत हद तक अनावश्यक होते हैं न? तुम उन्हें उतार भी दो तो तुम्हें क्या अंतर पड़ता है? जिन्होंने उतारा, वो बल्कि मौज में आ जाते हैं।

ज़्यादातर चीज़ें जो हम धारण किए होते हैं, वो हमारे लिए इसेंशियल , केंद्रीय नहीं होती। यहाँ जिस आभूषण की बात हो रही है, वो हृदय है तुम्हारा, आत्मा। वो अगर नहीं है तुम्हारे पास तो जी नहीं पाओगे। ज़िन्दगी उसकी माँग करती है, कदम-कदम पर तुमसे पूछती है, “वो कहाँ गया? वो-वो-वो दिखाओ, वो बताओ।”

तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि उसकी चोरी हो गई है और तुम मौज में जिए जा रहे हो। ये ऐसी-सी बात है कि तुम्हारा दिल कोई निकालकर ले गया और तुम कहो, "फ़िर भी अगर जीवन भर चलता रहूँ तो?" नहीं, चल नहीं पाओगे। कोशिका-कोशिका, साँस-साँस हृदय की माँग करेगी न? रक्त उसी से मिलना है, प्राण उसी से मिलने हैं। कैसे चल पाओगे?

तो जिनके पास नहीं है, वो कुछ दिनों तक तो अपने-आप को ढो लेते हैं, कुछ कृत्रिम व्यवस्था बना लेते हैं, कुछ इधर-उधर से फर्ज़ी सहारे लगा लेते हैं। पर शीघ्र ही वो पाते हैं कि किसी बहुत मूलभूत चीज़ की कमी उन्हें अखर रही है। कुछ दिनों तक तो इधर-उधर की बैसाखियाँ बना लेंगे, फ़िर पाते हैं कि बात बन नहीं रही है।

असली तो असली होता है; आत्मिक तो आत्मिक होता है। वो अगर नहीं है तो ज़िन्दगी बोझ बनी जा रही है। और ज़िन्दगी अगर बोझ है तो और किसी कारण से होती भी नहीं है, वो इसी कारण से होती है।

ज़िन्दगी का तो ऐसा है कि जैसे तुम्हें हवा देती हो पर तुमसे फेफड़े माँगती हो। हवा दिए दे रहे हैं, फेफड़े बताओ? फेफड़े नहीं हैं तो हवा का क्या कर लोगे? भोजन दिए दे रहे हैं पर दाँत माँग रहे हैं, आंत माँग रहे हैं, अंदर के पाचक रस माँग रहे हैं। वो नहीं हैं तो दुनिया भर का भोजन का क्या कर लोगे?

तो आत्मा ऐसी है कि संसार पूरा उपलब्ध रह जाएगा पर पाचक रस नहीं होंगे तो संसार तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। बल्कि संसार मुँह चिढ़ाएगा कि तुम्हारे सामने स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं और तुम वो बुड्ढे हो जो डेंचर भूल आए हो। और तुम्हारे सामने सब चबाने की चीज़ें रखी हुई हैं।

तो जिनके अंदर आत्मा नहीं है, वो ऐसे जीते हैं जैसे कोई बूढ़ा किसी उत्सव में आया हो, दावत में हो, उसे बहुत कुछ दे दिया गया है, पूरा संसार परोस दिया गया है और दाँत वो घर भूल आया है, अब क्या करे? तो और ज़्यादा याद आएगा। संसार जितना तुम्हें लोभित करेगा, जितना आकर्षित करेगा, जितना तुममें कामना जगाएगा, उतना तुम परेशान होओगे। तो यही तो होता है।

जो आत्मस्थ नहीं होते, वो कामनाओं के सामने बड़े बेबस होते हैं, वो कामना को पचा ही नहीं पाते। कामना फ़िर उन पर राज करती है।

देखो, भोजन तुम्हारे साथ दो ही चीज़ें कर सकता है: या तो तुम उसे पचा जाओगे या वो तुम्हें परेशान कर देगा। भोजन पचा गए तो तुम्हारा खून बन गया, तुम्हारी ताक़त बन गया। और नहीं पचा गए तो वही भोजन ज़हर हो गया। ज़हर और कुछ होता ही नहीं है। ज़हर की परिभाषा क्या है? जो तुम पचा न पाओ, वो ज़हर है। साधारण-से-साधारण चीज़ अगर तुम्हारे लिए दुष्पाच्य है तो वो ज़हर हो गई।

आत्मा पाचक रस है, आत्मा दाँत है, आत्मा आंत है। आत्मा ऐसी है कि जैसे तुमको लेकर गए हैं किसी बड़ी सुंदर जगह पर, क्या हरे-हरे, सब हरितमा है, सुंदर प्रपात है, पहाड़ हैं, छोटे-छोटे छौने घूम रहे हैं, मृग घूम रहे हैं, खरगोश घूम रहे हैं, उधर हाथियों के झुंड चले जा रहे हैं, बढ़िया बादल हैं, कहीं बारिश है, कुछ कहीं, ये सब—और तुम्हारे पास आँखें नहीं हैं। और इतना ही नहीं कि आँखें नहीं हैं, कोई आकर तुम्हें चिढ़ा रहा है कि "अरे! वाह-वाह-वाह! वो देखो, वो देखो। क्या हरे में, नीले में तब्दील हो रहा है, उस झील को देखो। पता ही नहीं चलता हरी कहाँ है, नीली कहाँ है।"

तो संसार तुम्हारे लिए बड़ी अझेल चीज़ हो जाती है अगर तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। संसार माँग करता है, "आत्मा दिखाओ, आत्मा बताओ।"

प्र१: पर उसकी कमी का अहसास होना बहुत ज़रूरी है। पहले यह मानें कि मैं बंधन हूँ और मैं मुक्त होना चाहता हूँ।

आचार्य: बस यहीं पर माया कभी-कभार जीतती प्रतीत होती है। यहीं पर माया कभी-कभार जीतती प्रतीत होती है क्योंकि कुछ समय के लिए ऐसी व्यवस्था बैठाई जा सकती है कि तुम्हें वो एहसास न हो। यहीं पर संतों की, संधुओं की सारी लड़ाई रही है, उस समय से कैसे लड़ें?

अंततः तो सत्य को ही जीतना है, ‘सत्यमेव जयते’। पर उस अंतराल से कैसे लड़ें जिसमें झूठ हावी बैठा हुआ है या कि झूठ सत्य बनकर बैठा हुआ है?

थोड़े समय के लिए तुम्हें जैसे कोई कृत्रिम हृदय दिया जा सकता हो। माया इतना कर ले जाती है। या नहीं भी दिया जाता सकता हो तो तुम्हें ऐसा अहसास कराया जा सकता है कि तुम्हारे पास कृत्रिम हृदय है, कि तुम्हें ज़रूरत नहीं इन आँखों की, इन दाँत की, न पाचक रसों की। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, काम चल तो रहा है। वो समय बड़ा विनाशक होता है, दुर्लंघ्य होता है।

प्र२: तभी यह मन बार-बार उन्हीं कामनाओं पर जाकर फँसता है, जैसे कि इसमें है न ’द पर्वर्टेड माइंड’ (विकृत मन)। बार-बार जानते हुए भी जो फँसता है, वो गधा है।

आचार्य: अभी जानते हुए फँसने की क्या बात है? जानते हुए फँस रहा है, इसका क्या अर्थ है?

यह जानना वैसा ही है कि जैसे अँधे आदमी को आप काले और पीले का भेद कराएँ। तो जान तो गए हम, आपने सारे सिद्धांत बता दिए उसको। और सिद्धान्त आपने क्या बताए? आपने कहा कि देखो, काला जो रंग होता है वो इतने ऐंग्स्ट्रॉम से इतने ऐंग्स्ट्रॉम और पीला इतना और नीला इतना। क्या पता चला उसको इस ज्ञान से?

इसीलिए बार-बार फ़िर जानने वाले बोलते हैं कि सत्य अनुभव की बात है, सत्य अनुभव की बात है। मैने इस बात को काटा है लेकिन वो किस दृष्टि से बोलते हैं, ये समझना भी ज़रूरी है।

कोई आप से बार-बार बोल सकता है कि जीने के लिए आनंद बहुत ज़रूरी है, प्रेम बहुत ज़रूरी है, मुक्ति बहुत ज़रूरी है, सरलता बहुत ज़रूरी है, सत्य बहुत ज़रूरी है, और आप सिद्धांततः उससे सहमत भी हो सकते हैं। पर क्या करे कोई कि अगर आपकी चेतना से मुक्ति और प्रेम इतना पीछे छूट गए हों कि जैसे विभाजन ही हो गया हो, कि दूरी इतनी बड़ गई हो कि अतीत की कोई सुदूर स्मृति भी न बची हो। अब क्या करेंगे?

प्र३: श्लोकों में जो ऐसा समझना चाह रही हूँ कि ज़िन्दगी में उतर जाए। इसमें एक है कि नॉट अ डे शुड बी स्पेंट इन अ प्लेस व्हिच डस नॉट पोसेस अ ———ऑफ़ आवर सर्च * । और दूसरी, * इट्स बेटर टू टेक अ बेगिंग बाउल दैन टू बी इग्नोरैंट (अज्ञानी होने से बेहतर है भीख माँग लेना)।

वो चीज़ है कि अपने जीवन को देखने में कि अभी भी मुझे नहीं पता कि अँधापन पूरा गया, या थोड़ा सा है या क्या है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहीं नौकरी के लिए कुछ काम में ही फँसे हुए हैं। यहाँ पर भी आते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी (स्पष्टता) मिलनी शुरू हुई, पर वहाँ पर जाकर फ़िर से अटकते हैं तो एक खुंदक सा लगता है कि कहाँ पर फँसे हुए हैं। एक वो बात रहती है मन में कि कहाँ जाकर फँसे हैं, किसलिए कर रहे हैं, फ़िर भी फँसे हैं, निकलना है।

दूसरा, कभी-कभी ऐसा भी लगता था कि क्या, क्या मिल गया सब जानकर, इतना सारा पढ़कर? अच्छा है, आँखें खुल रही हैं, आभार भी आ रहा है। कभी-कभी उस क्षण में जब मन पूरा बैठ जाता है, लगता है कि अँधे ही क्यों न रह जाएँ।

आचार्य: वो विकल्प अब है नहीं। तो वो विचार जब भी आए कि अँधे ही क्यों न रह जाएँ, देखना ज़रूरी क्यों है, तो कह दीजिए कि अगर हो सकते अँधे तो हो जाते। अब हो तो पाएँगे नहीं। जिसे दिख रहा हो, वो ज़बरदस्ती अँधा कैसे हो जाए? जिसने देख लिया हो, वो देखे को अनदेखा कैसे कर दे? तो वो तो विकल्प गया।

दूसरी बात यह कि आजीविका के लिए कहीं काम वगैरह करना पड़ता है, यह सब कुछ। बाहर परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन की छाया होती है। भीतर से जैसे-जैसे आप बदलते जाएँगे, वैसे-वैसे आप बाहर कहाँ स्थित हैं, वो भी बदलता जाएगा। तो उस बारे में बहुत विचार करने की ज़रूरत नहीं है।

मन अपने अनुरूप, अपनी स्थिति के अनुसार ही जगह तलाश लेता है। अगर वो जगह मन के अनुरूप नहीं है तो एक खिंचाव पैदा होगा, एक तनाव पैदा होगा। उस तनाव में आप बहुत दिन रह नहीं पाएँगे। अपने-आप कोई-न-कोई घटना घट जाएगी। कुछ टूट जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा। एक जगह से आप दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएँगे।

आपकी अगर बढ़ोतरी हो रही है, तो पुराने कपड़े आप पर कब तक फबेंगे? आप उनमें समा ही नहीं पाओगे, कोशिश कर-करके भी। एक तनाव पैदा होगा और कुछ समय बाद वो तनाव आपके लिए और कपड़े के लिए, दोनों के लिए असहनीय हो जाएगा। त्यागोगे नहीं कपड़े को तो अपने आप फट जाएगा। तो चिंता मत करो। आप तो बढ़ते चलो, पुराने वस्त्र अपने-आप गिरते जाएँगे।

शरीर में भी तो यही होता है न? त्वचा की पुरानी कोशिकाएँ, वो भी वस्त्र ही हैं। वो कैसे हम तजते जाते हैं? नीचे से नई कोशिकाएँ उठ रही हैं, आ रही हैं। तो जो कुछ सतह पर है, केंद्र से दूर है, पुराना है, अनुपयुक्त है, वो धीरे-धीरे झड़ता जाएगा। उस पर नीचे से दबाव पड़ रहा है, आपके विकास से उस पर दबाव पड़ रहा है।

जीवन को ऐसे ही चलने दें, विकासमान रहें। जो कुछ व्यर्थ ही मौजूद है, वो अपने-आप जाता जाएगा। पेड़ योजना बनाकर पत्तों का त्याग नहीं करता। पुराना पत्ता स्वयं ही झड़ जाता है, पेड़ यदि ज़िंदा है तो। मुर्दा पेड़ पर मेरी कही कोई बात लागू नहीं होती। आप जीवंत रहें, पुराना जाता जाएगा। पुराना मौजूद है न जब तक, तब तक वो भला कर रहा है आपका। वो आपको संकेत दे रहा है। आपके भीतर भी कुछ पुराना मौजूद है, आपको बता रहा है।

चिढ़ लगती है न? जो भीतर है, उसका कोई स्थूल प्रमाण तो होता नहीं। भीतर हो सकता है कि डर बैठा हो पर हम अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं कि डर से तो मुक्ति हो गई। गुरू का आशीर्वाद था, ग्रंथों का सानिध्य था। डर तो भीतर बचा ही नहीं, कुछ नहीं है। और डर उठकर तो आएगा नहीं आपको कहने कि "मैं डर हूँ और मैं तेरे भीतर बैठा हूँ अभी।"

तो आपने अपने-आप को राज़ी कर लिया कि "मैं तो अब निर्भय हूँ।" पर जो बाहरी अपने परिस्थितियाँ एकत्रित कर रखी होंगी, उनमें डर की छाया होगी। वहाँ दिख जाएगा, यहाँ तो डर मौजूद है।

अब ये बात ज़रा सा चिढ़ाएगी क्योंकि हमने अपने-आप को क्या कह रखा था? कि मैं डर से मुक्त हूँ। और बाहर देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि डर की छाया-ही-छाया, रंग ही डर के। डर के सारे प्रमाण मौजूद हैं, डर के सारे उपकरण मौजूद हैं, डर के सारे प्रतीक उपलब्ध हैं—हमारा झूठ खुल जाता है।

उसका धन्यवाद दीजिए कि खुला। पुराना यदि बाहर मौजूद है तो इशारा कर रहा है कि अभी पुराना भीतर भी मौजूद है। आप कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़ें, कहें, "अच्छा किया तुमने बताया, नहीं तो मैं तो बहलावे में ही रह जाती।"

तो ऋषि की और चुहिया की कहानी सुनी है न?

प्र१: पुन: मूषकम् भव।

आचार्य: हाँ, पुन: मूषकम् भव। जब बाहर-बाहर बदल जाता है और भीतर कुछ नहीं बदलता होता तो ऋषि चुहिया को ही आशीर्वाद देते हैं, “पुन: मूषकम् भव,” तू पुन: चुहिया ही हो जा।

एक चुहिया थी, वो कहीं से ऋषि की गोद में आकर गिरी। छोटी सी थी, सहमी हुई थी। तो ऋषि ने कहा, "अच्छा, बैठ।" तभी एक बिल्ली आई, वो चुहिया को डराए और चुहिया चीं-चीं करे। तो ऋषि ने उसको बड़ी बिल्ली बना दिया, बोले, "अब तू नहीं डरेगी।" डर हटाना था उसके भीतर से। भीतर से उसके डर हटाना था तो बाहर उसके कुछ बदल दिया।

तो कुत्ता आ गया। कुत्ता खौवाए। तो ऋषि ने उसको बड़ा कुत्ता बना दिया, “अब तू नहीं डरेगा।” तो और बड़े जानवर आ जाएँ, भेड़िया आ जाए। तो ऋषि ने उसको बड़ा भेड़िया, ऐसे करते-करते बाघ बना दिया। अब बाघ से बड़ा तो कुछ नहीं होता।

चुहिया बाघ बनकर घूम रही है पर दिल तो उसका चुहिया का ही है। दिल में तो डर ही बैठा है। अब उसको क्या डर सता रहा है? इन्होंने (ऋषि ने) बनाया है बाघ, कमान तो इनके ही हाथ में है, मालिक तो अभी भी यही हैं। तो बाघ ऋषि पर ही झपट पड़ा। तो ऋषि ने उसको क्या आशीर्वाद दिया? “जा, फ़िर चुहिया बन जा। तू दिल से चुहिया ही रह गई। मैने बाहर-बाहर बहुत बदला, भीतर कुछ बदला नहीं।”

तो बाहर के बदलाव की प्रतीक्षा करें, बाहर का बदलाव पीछे-पीछे आने दें। आप अपने साथ अधीर हो जाएँगे तो अपना नुकसान करेंगे, और साधुजन जब संसार के भले के लिए अधीर हो जाते हैं तो संसार का और शिष्यों का नुक़सान कर देते हैं।

साधु लोग भी नुक़सान कर जाते हैं, उनमें भी बड़ा अधीरज होता है। भीतर से लोग बदले नहीं होते हैं, वो बाहर-बाहर से उनको बड़ा वैभव दे देते हैं। भीतर डर होता है, बाहर वो उनके लिए एक निर्भय स्वर्ग का निर्माण कर देते हैं। अब वो निर्भय स्वर्ग रूचेगा ही नहीं क्योंकि समय से पहले आ गया है। कोई दुर्घटना घटेगी, फ़िर वही होगा कि बाघ ऋषि पर ही झपट रहा है। तो प्रतीक्षा करो।

अगर अभी कुत्ते डरातें हो तो जान लीजिएगा कि आंतरिक बिलारी मौजूद है। उसको पहले भीतर से जाने दें, फ़िर आप पाएँगे कि बाहर-बाहर की भी हवा बदल गई।

यूँ ही थोड़ी ही हम कहीं पहुँच जाते हैं रोज़ सुबह? आपने अपने कार्यालय की बात करी, आजीविका की बात करी। यूँ ही थोड़ी न कहीं पहुँच जाते हैं? कुछ होता है हमारे भीतर जो मुँह उठाता है, हमें लेकर जाता है। वो जब तक भीतर मौजूद है तो वहाँ जाते ही रहोगे।

और ज़बरदस्ती वहाँ से काट दिए गए तो तुम्हें जहाँ पर लाकर आरोपित किया जाएगा, वहाँ जड़ें नहीं डाल पाओगे। एक पौधा होता है, वो एक मिट्टी में जड़ें फैला रहा होता है। आप अपनी दृष्टि से हो सकता है कि उसको और बेहतर मिट्टी में ले आओ। फ़िर कुछ पौधों को बालुई मिट्टी ही चाहिए, उनको काली मिट्टी दे दोगे, बात नहीं बनेगी।

विकास के लिए बच्चे को गुरुकुल भी लाया जाता है तो एक उम्र की प्रतीक्षा की जाती है। जिसकी अभी वो आंतरिक उम्र ही न आई हो, तुम उसे गुरुकुल ले आओगे, वो गुरुकुल में उपद्रव करेगा। उसको तो अभी बिछौना चाहिए, गेंद चाहिए, दूध चाहिए; तुम उसे ज्ञान दे रहे हो। तो आपको जो चाहिए, आपको अभी ऐसा कार्यस्थल मिला हुआ है। जिस दिन आपको कुछ और चाहिए होगा, वो छूट जाएगा।

ये सब बातें आदमी धीरे-धीरे सीखता है। जितना ज़रूरी है भूखे को खिलाना, उतना ही ज़रूरी है उसे अभी न खिलाना जिसे लगता है कि अभी मेरा तो पेट भरा हुआ है। एक भूल तो ये होती है कि भूखे को भूखा जाने दिया, और एक भूख ये होती है कि उसको परोस दिया जिसे अपनी आंतरिक और आत्मिक भूख का कोई अहसास ही नहीं था। वो भोजन का निरादर करेगा, वो उपेक्षा करेगा। भीतर यदि हवा बहुत भरी हो, गैस भरी हो तो भी कई बार ऐसा लगता है ज्यों भूख नहीं है। उस गैस का निकलना बहुत आवश्यक है।

प्र४: नमस्कार, आचार्य जी। शरीर, मन, बुद्धि, दृश्य व अदृश्य जगत का आधार ब्रह्म है और अगर ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, विश्वरूप है, उसकी रचित वस्तुएँ भी ब्रह्म हैं, तो फ़िर यह अज्ञान क्यों कि हम वह नहीं है या अगला ब्रह्म नहीं हैं?

आचार्य: “शरीर, मन, बुद्धि, दृश्य, अदृश्य जगत सबका आधार ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, विश्वरूप है, सारी रचनाएँ भी ब्रह्म हैं, तो फ़िर यह अज्ञान क्यों है कि हम ब्रह्म नहीं हैं या दूसरे ब्रह्म नहीं हैं?”

कहाँ कोई अज्ञान है? आप अपना नाम रख लें ब्रह्मकुमार। हो गए ब्रह्म। मज़ाक की बात नहीं है। नाम से ही तो जानते हो न चीज़ों को? चीज़ों के नाम हैं और तुम कह देते हो कि जिस चीज़ का जो नाम है, वही उसका आत्मा है। नाम से भिन्न आत्मा में कोई निष्ठा है तुम्हारी?

सामने मेज़ रखी है तो कह देते हो मेज़, है न? समझो बात को। अज्ञान कह रहे हो, अज्ञान नहीं है तुम्हें। ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि ये मेज़ है। अपने-आप को आप देखते हो आइने में तो क्या कहते हो? "मैं महेश हूँ।" ये अज्ञान है क्या? ये तो ज्ञान है न? और भीतर बैठी है तमसा, वो इस ज्ञान की परख नहीं करने देती, इसका अनुसंधान नहीं करने देती। धारणा है, गवेषणा नहीं है। सिद्धांत पकड़ लेते हो, सोचते भी नहीं।

हमारे पास ज्ञान बहुत है और उस ज्ञान से काम चलता रहता है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती कि उस ज्ञान पर ज़रा कड़ी नज़र डालें। हम कान पकड़कर पूछताछ करते ही नहीं। पुलिस वालों को देखा है, जब वो मंझे हुए अपराधियों को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सच्चाई उगलवानी है तो क्या करते हैं? उनको चाय पिलाते हैं?

एक श्रोता: *थर्ड डिग्री*।

आचार्य: पुलिस वाले थर्ड डिग्री करते हैं, तुम्हें फोर्थ डिग्री की ज़रूरत है—तुरीय टॉर्चर की। तो झूठ सारे सामने आएँ न? अभी तो हो रहा है कि मेज़ आती है और तुमसे बोलकर निकल जाती है कि मैं क्या हूँ। मैं मेज़ हूँ। पत्नी आती है, क्या बोलकर निकल जाती है? मैं पत्नी हूँ। कान पकड़कर पूछते हो? तू पत्नी बनी कब और कैसे बन गई? और तू पत्नी है अगर तो तेरा एक-एक कर्म पत्नी वाला क्यों नहीं होता?

कार आती है सामने, “मैं तो कार हूँ।” तुमने कभी पूछा कि थोड़ी देर पहले तो तू मिट्टी के नीचे लोहा थी। मिट्टी ही थी, ये तू कार कैसे हो गई?

इतने जन्म होते हैं, इतनी मृत्युएँ। इनके बाद भी कभी चेतते हो क्या कि नाम और रूप का जो तुमने ज्ञान पकड़ रखा है, इनके प्रति जो निष्ठा बैठा रखी है, वो कितनी वास्तविक है?

ब्रह्म की बात भी बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि ब्रह्म का नाम पता है। किसी ने आकर बोल दिया ‘ब्रह्म’। पुरानी किताबें ब्रह्म न बोलतीं, कुछ और बोलतीं, मर्म बोलतीं, धर्म बोलतीं, ब्रह्म शब्द का नामोनिशान नहीं होता, तो आप उसका ज़िक्र नहीं करते। ये सब आयातित ज्ञान है। और हममें इतना हल्कापन नहीं, हममें इतनी तीक्ष्ण मेधा नहीं कि हम इसके भीतर घुस जाएँ, इसे काट दें। हम आलसी लोग हैं, हम पर तमसा विराजती है।

हमारा तो ऐसा है कि जैसे किसी विद्यार्थी को कोई बड़ी उत्कंठा न हो किसी प्रश्न का उत्तर जानने की, वास्तविक उत्तर जानने की, पर शिक्षक ने उस पर ज़िम्मेदारी दे दी हो कि जाओ पता करके आओ। अब उसके सर का बोझ है पता करना, “अरे, पता करना क्यों है? बिना पता करे भी तो काम चल रहा है।” तो वो इधर-ऊधर पूछेगा और कोई उसे कोई भी फ़र्ज़ी उत्तर बता देगा। वो उस उत्तर से तुरंत संतुष्ट हो जाएगा। उसके भीतर कोई विरोध नहीं उठेगा, उसके भीतर से कोई परख-पड़ताल नहीं उठेगी। वो परीक्षण नहीं करना चाहेगा। वो तो इसी फ़िराक में था कि कहीं से कुछ भी उत्तर मिल जाए, काम चले, यार। शिक्षक के हाथों में उत्तर थमाएँ, हम सोने जाएँ, खाएँ-पीएँ, मौज मनाएँ। उसे भूख थोड़े ही थी कि मुझे जानना है।

ब्रह्म कह रहे हो न, इस भूख का नाम है ब्रह्म। जिस दिन ये भूख उठ गई कि जानना है, उस दिन सारे नाम अवास्तविक, फ़र्ज़ी, नकली दिखाई देंगे। उस दिन कहोगे, "क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, झूठ है सब।" अभी चीज़ें झूठ नहीं लग रही हैं, या झूठ लग भी रही हैं तो कहते हो कि काम तो चल रहा है ।

जैसे किसी दुकान में जाते हो, फ़र्ज़ी दुकान, सस्ती, दुकानदार से पूछते हो, “ये कपड़ा क्या है?” और तुम्हें कपड़ा चाहिए पोछा लगाने के लिए। तुम्हें कपड़े का इतना ही उपयोग करना है कि उससे पोछा लगाना है ज़मीन पर, धूल साफ़ करनी है। तुम दुकानदार से पूछते हो, “कपड़ा क्या है?” तो दुकानदार बोलता है, “सौ प्रतिशत कपास, विशुद्ध कॉटन है, जनाब।” तुमको पता है कि झूठ बोल रहा है पर तुम्हें उसके झूठ से कोई ऐतराज़ ही नहीं है। क्यों नहीं ऐतराज़ है? पोछा ही तो लगाना है; झूठ बोल भी रहा होगा तो क्या हो गया? देव-मूर्ति थोड़े ही सजानी है। राधा को थोड़े ही अलंकृत करना है इससे। पोछा ही तो लगाना है, तो झूठ भी चलेगा। तुम उसका विरोध भी नहीं करोगे, तुम कहोगे, “बहसा-बहसी में कौन पड़े? ये कहता है कि शुद्ध कपास है, अरे, आधा भी होगा तो भी चलेगा। चौथाई भी होगा तो भी चलेगा। पोछा ही तो लगाना है।”

जीवन में कुछ ऐसा करने की ठानो, किसी ऐसे अभियान पर लगो जिसके लिए विशुद्ध कपास चाहिए हो। अब किसी दुकानदार का झूठ बर्दाश्त नहीं करोगे। तुम्हारे पास कोई ऐसा अभियान है क्या? किसी ऐसे महत काम में लगो जहाँ सिर्फ सच काम आ सकता हो। अब झूठ नहीं खरीदोगे। तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है? बोलो, है?

एक लुटी-पिटी, जर्जर-खड़खड़ कार है तुम्हारे पास और तुम्हें जाना कहाँ है? तुम्हें ढाई किलोमीटर दूर मच्छी-बाजार तक तो जाना है। चल जाएगी, चलेगी। जिन्हें सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा करनी हो, वो न स्वीकार करेंगे उस कार को? वो कहेंगे, ”ये नहीं चलेगी। हमें तो कोई बहुत परिष्कृत यान चाहिए जिसमें मन की उच्चतम संभावना प्रकट होती हो। ज्ञान-विज्ञान के शिखर जिसमें समा गए हो ऐसा यान दो।“

अब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही है मच्छी-बाजार तक जाना तो तुम करोगे क्या ऐसे यान का? तुम्हें कोई दे भी देगा तो तुम्हारे घर पर बोझ बनेगा, इतना बड़ा यान रखा हुआ है। तुम्हें मारना है मच्छर और तुम्हें नवीनतम तकनीक का टैंक दे दिया गया है, तुम करोगे क्या उसका? तुम्हारी ज़िंदगी में मच्छर मारने से बढ़कर कोई उपक्रम है? जिधर देखो उधर ताली बजाते नज़र आते हो। मच्छर-ही-मच्छर मार रहे हो। ब्रह्म का करोगे क्या?

ब्रह्म उनके लिए है जिनके पास ब्रह्म का कोई उपयोग तो हो, ब्रह्म की कोई अनिवार्यता तो हो।

बिना ब्रह्म के भी जब ज़िंदगी बीती जा रही है। सब्ज़ी खरीदने गए हो, कहता है क्या कि तभी दूँगा जब ब्रह्म दिखाओगे? बताओ? आधार कार्ड बन गया न बिना ब्रह्म के? फ़ोन का सिम मिल जाता है न बिना ब्रह्म के? विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए बिना ब्रह्म के। आजीविका भी चल रही है बिना ब्रह्म के। बिना ब्रह्म के सब कुछ तो हुआ जा रहा है। वोट देने जाते हो तो कहता है कि ब्रह्म-आईडी दिखाओ? ड्राइविंग-लाइसेंस में ब्रह्म माँगा था? बड़े नेता बन सकते हो, राष्टपति बन सकते हो बिना ब्रह्म के।

कोई ऐसा प्रयोजन तो पकड़ो जिसमें ब्रह्म की आवश्यकता हो, तब ब्रह्म प्रकट होगा स्वयं तुम्हारे सामने। दुकान पर भी जाते हो न अगर तो एक बात जानना कि दुकानदार हैसियत देखकर माल दिखाता है। ब्रह्म भी ऐसा ही है।

दुकान पर जाओ तो दुकानदार हैसियत देखकर माल दिखाता है और चिकित्सालय में जाओ तो चिकित्सक बीमारी देखकर माल दिखाता है। कितना बड़ा रोग है भीतर, इसका अनुभव तो करो। और उसके बाद उतने बड़े चिकित्सक के पास जाओ तो जो कहे कि इतना महत रोग है तुम्हारा कि इसकी औषधि मात्र ब्रह्म है—ब्रह्म से नीचे का कोई उपचार चलेगा नहीं, राम-जड़ी चाहिए तुम्हें अब।

कबीर कहते हैं न, "राम बियोगी ना जिवै, जिवै तो बौरा होइ।” उस वियोग का पहले अनुभव तो करो कि जिसकी दवा सिर्फ राम हैं। फ़िर राम आएँगे, फ़िर ब्रह्म मिलेगा। तुम्हारे जीवन में राम की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत भी छोडो, यार, हैसियत क्या है? तुम्हें दे दिए गए राम, तुम्हारे लिए बड़े अनावश्यक होंगे। उनको तुम्हें दिक़्क़त हो जाएगी कहीं रखने में कि ये क्या चीज़ आ गई हाथ में? इसको रखे क्या? इसका करे क्या?

दिल टूटे तो तुम्हारा इतना कि उसको जोड़ने के लिए फ़िर सिर्फ ब्रह्म चले। हमारा तो दिल भी नहीं टूटता न, हमें तो छोटी-मोटी खरोंचें लगती हैं। उनके उपचार के लिए ब्रह्म की आवश्यकता नहीं। छोटी-मोटी खरोंचें छोटी-मोटी दवा से ठीक हो जाती हैं। ऐसा दिल टूटे, ऐसा दिल टूटे कि उसे जोड़ने के लिए फ़िर राम चाहिए। तो राम आएँगे, कहेंगे, “ज़रूरत है।”

ऐसा कुछ असम्भव बीड़ा उठाओ जो तुम्हारे बूते का न हो, तुमसे आगे का हो, तो परमात्मा उतरेगा तुम्हारी मदद के लिए।

ऐसा कोई असम्भव अभियान शुरू किया तुमने? अभियान भी तो हम सारे वो ही उठाते हैं न जो हमें लगता है कि हमारी औकात के भीतर के हो। “चलो एक मकान बनवा लें।” मकान बनवाते हो तो कहते हो, “देखो, इतना पैसा है, इतना बैंक से मिल जाएगा, इतना उधारी ले लेंगे तो हो गया। मकान बन जाएगा।”

शादी करने निकलते हो तो कहते हो, ‘देखो, ये हमारी जात है, ये हमारी पात है, ये हमारी उम्र है, ये हमारी आर्थिक हैसियत है, इस हिसाब से विज्ञापन दे देते हैं तो स्त्री मिल जाएगी।” नौकरी करने निकलते हो, कहते हो, “ये हमारी शिक्षा है, ये हमारी उम्र है, ये हमारी आर्थिक अपेक्षा है, इस हिसाब से खोज लेते हैं तो नौकरी मिल जाएगी।”

हर चीज़ तो तुम अपने मानसिक क्षेत्र, अपेक्षित क्षेत्र, जीवन क्षेत्र के अनुसार ही खोजते हो। बड़ा अभियान है कहाँ कुछ? अपने से ऊँचे की आकांक्षा है कहाँ? ब्रह्म का क्या करोगे? जब सब कुछ अपने दायरे का ही चाहिए तो मिल रहा है। हाँ, उस दायरे के भीतर भी ब्रह्म ही है, पर उस दायरे के भीतर ब्रह्म के झूठे, नकली, फ़र्ज़ी नाम हैं। उनसे काम चल रहा है न तुम्हारा? सब ब्रह्म है, पर जब नकली वाले से चलता हो काम तो असली की क्या ज़रूरत है?

माया क्या है? ब्रह्म ही तो है। जब माया से ही काम चल रहा हो तो ब्रह्म क्या अपना अनादर कराने आएगा? बोलो।

यूँ ही सस्ते तेल से भोजन बन रहा है। क्या सुगंध उठ रही है! संतुष्ट ही नहीं हो, लालायित हो। अब कोई आ गया तुमको शुद्ध घी बेचने। मैं घी का समर्थक नहीं हूँ, मैं वीगन (शुद्ध-शाकाहारी) हूँ, पर उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। कोई आ गया शुद्ध घी बेचने और वो कह रहा है कि ये जो घी है, ये उस तेल से कुछ नहीं तो बीस गुना महँगा है, तुम खरीदोगे? बोलो, खरीदोगे? तो ब्रह्म तो बड़ा महँगा आता है। तुम घटिया तेल में संतुष्ट हो, तुम खरीदोगे? बोलो। तो बस इसीलिए ब्रह्म नहीं है।

ब्रह्म के इतने विकल्प हैं हमारे पास कि ब्रह्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं। उन सारे विकल्पों को दिल कड़ा करके त्याग दो, फ़िर देखो कि ब्रह्म उतरता है कि नहीं। जो दिल कड़ा करवाता है, उसी को ब्रह्म बोलते हैं, और वो कड़ा कराने को तैयार है। तुम हामी भरो अभी। भर दो हामी, काम हो जाएगा। तुम्हारी हामी के अलावा काहे की देर है, भाई?

यूँ पूछते हो जैसे कोई अचम्भा उतरा हो, "ब्रह्म नहीं मिल रहा, ब्रह्म नहीं मिल रहा।” ब्रह्म परेशान है, वो कह रहा है, “हम मिल नहीं रहे! हम यत्र-तत्र-सर्वत्र हैं। जब हम तुम्हें नहीं मिल रहे तो उस नहीं मिलने में भी हम ही व्याप्त हैं।” कह रहे हो, “नहीं मिल रहे।”

बताने वालों ने ब्रह्म की भी फ़िर इसलिए कोटियाँ बनाई हैं। किसी ने कहा सगुण ब्रह्म, किसी ने कहा निर्गुण ब्रह्म, किसी ने कहा बीज ब्रह्म, किसी ने कहा फलित ब्रह्म। मैं बोलता हूँ, ‘झूठ ब्रह्म’। वो भी ब्रह्म की सबसे प्रचलित कोटि है। वही-वही दिखाई देती है।

ब्रह्म माने वो जो दिल को ठंडा कर दे, मन शांत कर दे। तुम्हारा दिल ठंडा हो जाता है फर्नीचर खरीदकर। अगर फर्नीचर खरीदकर दिल ठंडा हो रहा है तो अपनी जान तो तुमने ब्रह्म ही घर बुला लिया न? तो झूठ ब्रह्म। दिल तो ठंडा कर ही गया।

जैसे कोई गाड़ी हो जो पेट्रोल पर चलती हो। जानते हो न पेट्रोल में केरोसिन भी मिला दो, चल तो देती ही है? रुक थोड़े ही जाती है। हाँ, धुँआ मारेगी, इंजन खराब होगा, वो सब। तो केरोसिन को केरोसिन क्यों बोलें? उसे झूठ-पेट्रोल बोलो न, क्योंकि पेट्रोल का ही तो वो विकल्प बनकर आया है सामने।

झूठ से आज़िज़ आ जाओ। सच्चाई सामने नहीं खड़ी होगी, भीतर खड़ी होगी। उकताओ तो सही, ऊबो तो सही। अपनी गरिमा का ज़रा ख़्याल तो करो। कोई लूटे जा रहा है, कोई झूठ बोले जा रहा है, तुम उसमें यक़ीन करे जा रहे हो, तुम ऐसे ही जिए जा रहे हो। कभी तो विद्रोह में मुट्ठी तानो, “यार, तुमने बहुत बना लिया बेवकूफ़। बेवकूफ़ बनने की भी इंतहा होती है।”

हिम्मत नहीं होती? दिल नहीं करता? समय नहीं आया है? क्या बहाना है तुम्हारे पास? ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है तो सवाल क्यों पूछते हो? क्यों सबका समय ख़राब कर देते हो? मैं तुम्हारे सवाल को इज़्ज़त देता हूँ। सवाल पूछ रहे हो तो मान रहा हूँ कि ज़रूरत है। घी खरीदो, घी। महँगा आता है, कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत अदा करते समय दाँत से पैसा मत पकड़ लेना।

प्र४: कुछ ग्रंथ कहते हैं कि स्वानुभूति बहुत आसान है, जैसे योगवाशिष्ट, अष्टावक्र, रमण महर्षि। और कुछ कहते हैं कि बहुत कठिन साधना करनी होती है। तो सच्चाई क्या है, कृपया बताएँ?

आचार्य: न आसान है, न कठिन है, तुम्हारी मर्ज़ी पर है। तुम सहमति न दो तो युगों-युगों तक कोई स्व नहीं, कोई स्व की अनुभूति नहीं। तुम्हारी मर्ज़ी आज हो जाए, तो किस्सा आज ख़त्म। और कोई निर्धारक नहीं हो सकता तुम्हारी मर्ज़ी का।

संतजन-ऋषिजन कोशिश बहुत करते हैं प्रक्रियाएँ बनाने की, विधियाँ देने की। समस्त बोध-साहित्य एक विधि ही है पर वो सब कुछ मन बहलाव का साधन-मात्र है। वो वैसा ही है कि दवा नहीं चल रही तो चलो दुआ दे देते हैं।

हज़ारों ऋषि हज़ारों वर्षों तक तुम्हें बैठाकर ज्ञान दे लें तो भी बात तभी बनेगी जब तुम ‘हाँ’ बोलोगे। वो संसार के प्रति तुमसे सत्तर बार ‘न’ करवा सकते हैं, इतना उनके हाथ में है। ‘हाँ’ बुलवाना उनके हाथ में नहीं है। उपनिषदों का ज़ोर बस इतना ही चला कि "बोल बेटा, नेति-नेति"। इतना बुलवा गए कि ये भी झूठ और वो भी झूठ और वो भी झूठ—सब अनित्य है, सब धोखा देगा, इनके भरोसे मत जियो।

पर किसी उपनिषद की हिम्मत नहीं पड़ी कि तुमसे कहलवा दे, "इति-इति, ये है।” हद-से-हद इशारा करवा पाए, ‘वो हो तुम,’ ‘वो हो तुम,’ ‘तत्वमसि,’ ‘अयम् आत्मा ब्रह्म’। ऊँगली रखवा पाए कि ये रहा ब्रह्म? आत्मा हाथ में दी क्या? मजबूर थे, नहीं दे सकते थे क्योंकि वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो। अंग्रेजी में कहते है न, ‘यू केन ब्रिंग द हॉर्स टू द वॉटर, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक इट’ (आप घोड़े को पानी तक ला सकते हो पर आप उसे पानी पिलवा नहीं सकते)।

प्रार्थना करो कि ज़ोर उठे, जुनून उठे, हिम्मत उठे, स्वीकार उठे कि ‘हाँ’ बोल पाऊँ। गुरुओं के पास जाओगे, फ़िर कह रहा हूँ, वो नकारना सिखा देंगे, ‘हाँ’ बोलना नहीं सिखा पाएँगे। अंतर है न दोनों बातों में? नकार-नकारकर भी तुम बच जाते हो न? तुम ही तो नकार रहे थे, ‘न-न-न’ तुम ही तो बोल रहे थे। तो खूब ‘न-न’ बोल रहे हो, हर चीज़ को ‘न’ बोल दोगे। अंत में कौन बच जाएगा? ये ‘न’ बोलने वाला तो बच जाएगा न?

और ये तो नहीं कह सकता कि, “मैं नहीं हूँ।” इसको तो जानते हो क्या बोलना पड़ेगा? इसको बोलना पड़ेगा, “मुझे जाना है, मैं अनावश्यक हूँ, मेरी अनिवार्यता नहीं। मेरे बिना जो मैं हूँ, वो बड़ा सुंदर हूँ, वो बड़ा पूरा हूँ।” तो अपनी विदाई के लिए ‘हाँ’ बोलना पड़ेगा। सौ बार ‘न’ बोलने के बाद अंततः क्या बोलना है? ‘हाँ’ बोलना है। ‘हाँ’ नहीं बोली तो सौ बार ‘न’ बोलकर क्या होगा?

तो गुरुओं का काम हमेशा एक मुकाम पर आकर अटक जाता है। उसके बाद वो मजबूर होकर तुम्हारा चेहरा निहारते हैं। सौ बार तुम गुरु से प्रार्थना करते हो, एक-सौ-एकवीं बार गुरु तुमसे प्रार्थना करता है, कहता है, “देखो, अब तुम्हारे हाथ में है, अब कर दो न।”

जैसे कोई कोच (प्रशिक्षक) हो, कोई खिलाड़ी हो। सौ बार कोच ने खिलाड़ी को खेलना सिखाया, और डाँट भी रहा है उसको वहाँ पर, दौड़ा भी रहा है, सिखा भी रहा है, सज़ा भी दे रहा है। भाई, कोच है! और एक-सौ-एकवीं बार, सौ बार अभ्यास के बाद एक-सौ-एकवीं बार, अब खेल है, अब मैच है, अब ख़िलाड़ी मैदान में उतरा है। अब कोच असहाय है। वो कहाँ खड़ा है? वो मैदान के बाहर खड़ा है। अब तो वो प्रार्थना करेगा, वो कहेगा, "देख, भाई, खेल लेना। तेरे हाथ में है।"

तो जब फैसले की घड़ी आती है तो गुरु मजबूर हो जाता है। फ़िर गुरु प्रार्थी होता है, तुम नहीं प्रार्थी होते हो, फ़िर तुम राजा होते हो। गुरु प्रार्थी होता है, वो कह रहा होता है,"भाई, इतनी ‘न’ कहलवाई है, अब ‘हाँ’ बोल दे।” इसीलिए गुरु होने का अर्थ होता है हार मानने के लिए तैयार होना। गुरु की पूरी कोशिश के बाद भी यह हो सकता है कि तुम ‘हाँ’ बोलने को राज़ी न हो।

गुरु का काम तो इतना ही था कि तुमसे सौ-बार न बुलवा दे। तुम्हें दिखा दे कि हर वो चीज़ जिससे तुम जुड़े हो, वो झूठी है, नकली है, न बोलने लायक है, नकार करवा दिया उसे। नकार करवा दिया, अब वो क्या करे? सद्बुद्धि तुम पर उतरी नहीं, परमात्मा की कृपा तुम पर उतरी नहीं, अनुकम्पा के हक़दार तुम अभी हुए नहीं। अब आसान है या मुश्किल है, तुम जानो।

नकली क्या है, वो मैं बता दूँगा। असली के प्रेम में तो तुम्हें पड़ना होगा। प्रेम किसी से ज़बरदस्ती कराया जा सकता है क्या? मैं तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुमसे कहूँगा कि चलो प्यार करो? तुम्हारे ह्रदय में सत्य के प्रति प्रेम उठ ही नहीं रहा, मैं विवश हूँ। फ़िर मैं रो सकता हूँ बस। मैं क्या करूँ? रोऊँगा और तुम्हें छोड़ दूँगा। परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि सद्बुद्धि उतरे। प्रेम सीखो। प्रेम में जो ‘हाँ’ बोली जाती है, बड़ी मीठी होती है। ‘हाँ’ बोलना सीखो।

प्र५: पिछले सत्र का श्लोक कहता था कि "दैव कभी कुछ नहीं करता, दैव कल्पना मात्र है।" और आज श्लोक कहता है कि "जबतक किसी पर परम् सत्ता की अनुकम्पा न हो, वह सच्चे गुरु और सही ग्रंथ को प्राप्त नहीं कर सकता।" ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं क्या? कृपया प्रकाश डालें।

आचार्य: प्रश्न समझ गए हैं सब? आप दैव का अर्थ नहीं समझे शायद। दैव प्रारब्ध इत्यादि के लिए, भाग्य की जो हमारी धारणा होती है, उसके लिए प्रयुक्त था। दैव का अर्थ दैवीयता नहीं है। दैव का कोई संबंध परम् सत्ता से नहीं है। तो जो बात पिछले सत्र में कहते प्रतीत होते थे वशिष्ठ और जो बात अभी कह रहे हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

पिछले सत्र में उन्होंने कहा कि तुम यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन दैव संचालित है। दैव माने क्या? हम यही तो कहते हैं, स्थितियाँ, कर्मफल इत्यादि-इत्यादि। और हम कहते हैं कि “अब हम क्या करे? कर्म फल ही ऐसे हैं, किस्मत ही ऐसी है।” ये दैव है। तो “दैवीय इच्छा थी, हम क्या कर सकते हैं?” तो वशिष्ठ कहते हैं कि ये मूर्खों द्वारा और बेईमानों द्वारा दिया जाने वाला तर्क है। ये तर्क मत दो।

ये तर्क क्यों न दो? क्योंकि दैव सिर्फ उसके लिए है, प्रारब्ध या कर्मफल सिर्फ उसके लिए है न जो अपने-आप को अतीत से संचालित मानता हो, जो अपने-आप को वही मानता हो जो वो अतीत में था? जिसने जान लिया कि अतीत तो सपना है, जो अतीत के प्रति मृत हो गया, वो अतीत में किए गए कर्मों के फल का भी साझी क्यों बनेगा? भोक्ता क्यों बनेगा?

मरे हुए आदमी को अतीत में किए हुए अपराध की सज़ा दी जाती है क्या? जिसने अपराध किया था, वो मर गया, तो उसे अब सज़ा नहीं लगेगी, वो सज़ा का भोक्ता नहीं बनेगा। हाँ, शरीर ऐसा लगेगा कि चल रहा है तो शरीर-संबंधित जितने कर्म होंगे पुराने संचित, वो अभी भी आ कर \के शरीर पर आघात करेंगे, शरीर पर अपना तयशुदा प्रभाव डालेंगे। लेकिन मन यदि पुराना नहीं रहा तो मन अब सज़ा नहीं झेलेगा।

पुराना मन वो था जो शरीर से साझा करता था, जो शरीर से सम्पृक्त था। ये आज का जो मन है, ये बिलकुल ताज़ा है। इसका न तो पुराने मन से कोई लेना-देना, पहली बात, न इसका शरीर से कोई लेना-देना, दूसरी बात। चूँकि इसका पुराने मन से नहीं लेना-देना, इसीलिए पुराने मन ने जो कर्म किया, ये उस कर्म का न तो श्रेय लेता है, न उसके प्रति ग्लानि रखता है।

और दूसरी बात हमने बोली कि उसका शरीर से कोई लेना-देना नहीं, तो अब शरीर पर, जीव पर पुराने कर्मों का जो असर आ रहा है, ये उस असर के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। वो कहता है, “हाँ, भाई, पुराना कुछ किया-धरा होगा, वो जनाब भुगत रहे हैं, तो उनको भुगतने दीजिए, उनको तो भुगतना ही है।” वो उस भुगतने से तादात्म्य नहीं रखता।

ऐसे समझ लीजिए कि आप सो रहे थे। आपके बिस्तर के बगल में कोई आ करके गर्म, उबलता हुआ पानी रख गया। आप सो रहे थे, सोते-सोते आपका हाथ यकायक उस पानी में पड़ गया, आपके हाथ में छाले आ गए।

आप मूर्ख ही होंगे यदि अपने-आपको दोष देंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। जिससे हुआ, क्या आप वो थे? कहिए, जिससे ये घटना घटी, क्या आप वो थे? आप तो थे ही नहीं। एक बेहोशी थी, घटना घट गई। अब आप जगे हो, हाथ में फ़फ़ोला देख रहे हो। क्या गंभीरता से लेना इस बात को? हाथ को चोट लगी है, जितने दिन में ठीक होगी, होगी। दिल पर बोझ लोगे क्या कि हाय! ये मैंने क्या कर दिया?

आज का सूत्र कहता है कि ‘परम् सत्ता की अनुकम्पा न हो तो न गुरु मिलता है, न ग्रन्थ मिलता है।’ बात बहुत सीधी है। हम यूँ ही तो वो हैं नहीं जो हम हैं। स्थितियों और संयोगों का योगदान रहता है, लेकिन हम बने हुए हैं यदि जैसे हम हैं, तो उसमें तो हमारी रज़ामंदी है।

स्थिति एक बार ही आप पर अपना प्रभाव छोड़ सकती है। आप उस प्रभाव के साथ जुड़े ही रहे तो ये आपकी करतूत है।

ये हो सकता है कि आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ माँस-मच्छी, मद खूब सेवन किया जाता हो। तो ये बात समझने वाली है कि आप जब दस वर्ष के हुए कि बारह वर्ष के हुए तो आपको लत लग गई थी माँस खाने की। यहाँ तक हो सकता है कि आप बारह-चौदह साल के हो और आपको शराब का भी स्वाद मिल गया हो।

अभी आप चित्र में आए ही नहीं। ये सब कुछ तो अभी स्वतः हो रहा है। एक यूँ ही घटने वाली घटना है, दुर्घटना है जो घटे जा रही है, बेहोशी में कर्म हुए जा रहे हैं। लेकिन यदि आप बीस वर्ष के हो जाते हैं और तब भी आप माँस खाते ही जाते हैं, आप शराब में और डूबते जाते हैं तो अब आप संयोगों का नाम नहीं ले सकते, अब आप स्थितियों को दोष नहीं दे सकते। अब, साहब, आपकी रज़ामंदी है। शुरू में जो हो गया था, वो तो हो गया था। अब जो हो रहा है, वो यूँ ही नहीं हो रहा, उसमें आप शामिल हैं।

तो हम जिस हालत में होते हैं, वो हालत एक तल पर तो सांयोगिक होती है, इसमें कोई शक़ नहीं। आपने नहीं चुना था कि आप किस घर में पैदा होंगे, आपने नहीं चुना था कि आप किस धर्म में पैदा होंगे, आपने नहीं चुना था कि आप पैदा होंगे भी कि नहीं, आपने नहीं चुना था कि आपके मन पर बचपन से ही किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे इत्यादि-इत्यादि। तो बहुत कुछ है जो सांयोगिक है। पर वो सारे संयोग यदि अनवरत आपके जीवन में मौजूद ही हैं तो अब ये बात सांयोगिक नहीं है। अब ये संयोग से आगे की चीज़ है, अब ये अहंकार है, अब ये तमसा है, अब ये आपकी भूल है, आपकी इच्छा है। अब आप चाहते हो कि वो मौजूद रहे तो वो मौजूद है।

तो आप जैसे हो उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है तो आप अपनी मर्ज़ी से ही वैसे हो जैसे हो। तो आप ये क्यों चाहोगे कि मैं वैसा न होऊँ जैसा मैं हूँ? जब आप अपनी मर्ज़ी से ही वैसे हो जैसे हो, तो आपकी मर्ज़ी ज़ाहिर है कि ये तो नहीं न कि मैं वैसा न होऊँ, मैं जैसा हूँ।

तो इसीलिए गुरुजन आपको बता रहे हैं कि बदलने वाला काम तो परम् सत्ता की अनुकम्पा से ही होगा, तुमसे नहीं होगा। तुम बदलने के कर्ता नहीं हो। तुम बने रहने के कर्ता हो। तुम बदलते हो भी अगर तो ऊपर-ऊपर। आंतरिक बदलाव तुम्हें चाहिए नहीं। आंतरिक-रूप से तो हक़ीक़त ये है कि तुम ही वो ताक़त हो जिसने तुमको जोड़ रखा है, जिसने तुमको बना रखा है, जिसने तुमको ज़िंदा रखा है। तो तुम अपनी इच्छा से काहे को बदलोगे?

तो इसीलिए वशिष्ठ कह रहे हैं कि बदलाव के लिए, सच्चा गुरु पाने के लिए, उपयोगी ग्रंथ पाने के लिए तो जब ऊपर से उतरेगी अनुकम्पा तो ही कुछ होगा। अपने बूते नहीं कर पाओगे। अपने बूते तो करने निकलोगे तो बाजार जाओगे ग्रंथ खरीदने और वहाँ से कोक-शास्त्र खरीद लाओगे। जाओगे ब्रह्मसूत्र खरीदने और कामसूत्र उठा लाओगे। इरादा करोगे, पर इरादा छोटी चीज़ होती है और ईमान बड़ी चीज़ होती है। भीतर जो ईमान बनकर बैठा है, वो तुम्हारे सारे इरादों को निष्फल कर देगा।

प्र६: शरीर-जनित मूर्खताएँ कौन-सी होती हैं?

आचार्य: हर वो हरकत जिसका संबंध शरीर से हो। हर वो हरकत जिसको तुम शरीर के साथ ही दुनिया में लेकर आए हो। शरीर के साथ ही दुनिया में क्या लेकर आते हो? भूख, प्यास, असुरक्षा, कामवासना, अकेलापन। बच्चा पैदा होता है, उसमें ये सब मौजूद होता है। ये सब शरीर से संबंधित हैं। इन्हीं को शरीर जनित मूर्खताएँ कहा गया है।

शरीर न हो तो अकेलापन बचेगा? शरीर न हो तो मौत का ख़ौफ़ बचेगा? शरीर न हो तो धन माँगोगे? क्या करोगे धन का? शरीर तो है नहीं, मकान काम आ नहीं सकता, भोजन काम आ नहीं सकता, कपड़े काम आ नहीं सकते, क्या करोगे धन का?

कुछ मूर्खताएँ समाज सिखाता है और कुछ मूर्खताएँ शरीर अपने साथ लेकर आता है। समाज जो मूर्खताएँ सिखाता है, वो शरीर में विद्यमान मूर्खताओं के ऊपर बैठती हैं, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नीचे होता है। हार्डवेयर होगा तब न उस पर सॉफ्टवेयर डालोगे? तो समाज जो तुम्हें मूर्खता सिखाता है, वो समझ लो सॉफ्टवेयर है और शरीर जो लेकर आता है, उसे कहते हैं *हार्डवेयर*।

सारी मूर्खताएँ तुम यही मान लो कि शरीर जनित हैं। तभी तो संत शरीर से उकता जाते हैं, कहते हैं, “नर्क यही है, यही व्याधियों की जड़ है।” फ़िर वो शरीर को ही सुखा डालते हैं। रमन महर्षि को देखो, कंधे दिख रहे हैं, यहाँ पसलियाँ दिख रहीं हैं। तुलसीदास का तुम चित्र देखो कोई। हट्टा-कट्टा पहलवान संत तुम्हें मुश्किल से ही मिलेगा, और वो भी हो सकता है अभी कुछ दिनों के लिए ही हट्टा-कट्टा हो। भविष्य उसका भी यही है, वो सूख ही जाएगा।

प्र७: थोड़ी सी भी सोच मनुष्य को दुःख में डुबो देती है तो क्या सोच-विचार की कोई अहमियत नहीं है कर्म में, दैनिक जीवन में, विज्ञान में, सभ्यता के विकास में?

आचार्य: सोच तो प्रवाह है कि जैसे पानी बहता हो। प्रश्न यह है कि वो प्रवाह आ कहाँ से रहा है? उसका स्रोत क्या है? गंगोत्री से आ रहा है तो गंगा है। और बूचड़खाने से आ रहा है तो नाला है, मल है, उसमें रक्त है, माँस है सड़ा हुआ, आहें हैं, दुःख है, हत्या है। विचार का तो प्रवाह है।

यहाँ पर तुमसे संतजन कह रहे हैं कि छोटी सी भी सोच मनुष्य को दुःख में डुबो देती है। वो ये देखकर कह रहे हैं कि किससे बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारा जो प्रवाह है, वो गंगोत्री से नहीं आ रहा। वो किसी चमड़े के कारखाने से ही आ रहा होगा। तो उन्होंने यूँ ही कह दिया, उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा प्रवाह है, इसमें से बड़ी दुर्गंध उठती है। ये तो ऐसा है कि गंगा में मिल जाए तो गंगा को दूषित कर दे।

विचार में कोई भूल नहीं है। विचारणा कोई पाप नहीं। प्रश्न यह है कि कौन विचार रहा है? कौन हो तुम विचारते हुए? तुम एक दुखी और तनावग्रस्त मन हो विचारते हुए। विचार कैसे होंगे तुम्हारे? तुम उपनिषद बोलोगे क्या? और तुम शांत हो, इस शांति को निर्विचारणा कहते हैं। इस शांति से जो विचार भी उद्भूत हो, उसको आम विचार नहीं माना जाता, फ़िर वो सद्विचार है।

उसके गुण अलग होते हैं, उसकी गंध अलग होती है। उसका प्रमुख गुण यह होता है कि वो डरा हुआ नहीं होता। चूँकि वो डरा नहीं हुआ होता इसीलिए उसे अपने बने रहने में कोई आसक्ति नहीं होती। उसे मौत स्वीकार होती है। वो तैयार होता है जल्दी से निपट जाने के लिए। वो उठता है और प्रतिपल मृत्यु के लिए तैयार होता है। वो ये नहीं कहता कि मेरा चक्कर चलता रहे, ऐसा विचार चक्रवर्ती नहीं होगा कभी।

और जो विचार चमड़े के कारखाने से उठता है, जिसमें गंदगी-ही-गंदगी है, कृत्रिमता-ही-कृत्रिमता है, उसे बड़ा ख़ौफ़ होता है, उसे पता होता है कि “भाई, मैं आ तो बड़ी नकली जगह से रहा हूँ।’ तो उसे अपने बचे रहने की बड़ी इच्छा होती है।

वो थमेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा। एक ही बात को बार-बार सोचोगे, एक ही निष्कर्ष पर पहुँचोगे और फ़िर सोचोगे। कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है। समझ कहीं गहरा नहीं रही है पर तुम सोचे जा रहे हो। तीन दिन से सोच रहे हो और कोई पूछे कि फल क्या है सोच का? तो तुम कुछ बता नहीं पाओगे। सोचने के पहले घंटे में कोई तुमसे पूछता कि क्या सोच रहे हो? तो तुम उसे जो लिखकर देते, वही तुम सोच के एक हफ़्ते बाद लिख करके दोगे। इस सोच से कोई गहराई नहीं आ गई है। इस सोच का बस एक मक़सद था कि सोचना कायम रहे और सोचना कायम है।

इतना ही नहीं है, सोचना अगर थमने लगेगा तो ये जो सोच है गंदे केंद्र वाली, ये उस थमने का विरोध करेगी। ये उस जगह जाने नहीं देगी तुम्हें जहाँ तुम थम जाते हो। थमने वाली बात के ख़िलाफ़ तर्क उठाएगी। एक बार अगर थम भी गई तो मौक़ा पाकर दोबारा खड़ी होगी। इसमें वो सारी निशानियाँ होंगी जो किसी भी डरी हुई इकाई में होती है – धूर्तता होगी, कपट होगा, झूठ होगा, एक बेमतलब की ज़िद होगी, आत्मघाती ज़िद।

हमारे अधिकांश विचार आत्मघाती ही होते हैं। इसीलिए वाल्मीकि हों कि वशिष्ठ हों, वो कह रहे हैं, "ज़रा-सा भी विचार दुःख का ही संकेत है।" निर्विचार होकर विचार करो। विचार की ज़रूरत न हो, फ़िर विचार करो। विचार तुम्हारे प्राणों का आधार न बन जाए। तुम्हें कभी यह न लगे कि जैसे तुम्हें बचाएगा विचार, कि जैसे तुम्हारे अस्तित्व विचार की बुनियाद पर खड़े हों, कि जैसे तुम सोचोगे नहीं तो बचोगे नहीं।

अपने-आप में पूर्ण रहो, मौज है, मस्ती है, बात पूरी है—अब सोच लो। सोचना तुम्हारी तृप्ति का बहाव रहे, तुम्हारा बहता हुआ घाव न रहे। "हम इतने भरे हुए हैं कि जाम छलक रहा है," ये एक बहाव है। “और चाहिए भी नहीं, हम तो पहले ही भरे हुए हैं। ख़ुमारी है, राम ख़ुमारी!" और एक बहाव ये होता है कि घाव है, उसमें से खून बह रहा है। बड़ा अंतर है दोनों में। खून जितना बहेगा, तुम उतने कमज़ोर होते जाओगे; जाम जितना छलकेगा, ख़ुमारी उतनी बढ़ती जाएगी, बहुत अंतर है।

प्र८: आचार्य जी, अब कुछ उलटा होने लगा है। दुनिया महत्त्वपूर्ण लगने लगी है। मौत का क्यों सोचूँ? जीवन भी तो अच्छा ही लगने लगा है। आत्मा को खोजने की ज़रूरत ज़रा कम हो गई है क्योंकि शरीर भी तो बढ़िया चीज़ है।

पेड़-पौधें, नदियाँ, दुनिया प्यारे ही तो हैं, तो इनसे आँख बंद करके ध्यान क्यों लगाऊँ? पैसा भी तो अच्छा है; खुलकर जीने की आज़ादी देता है। साधारण प्रेम करना, धोखा खा लेना, रो लेना क्या बुरा है? उससे कविताएँ आ जाती हैं। जिस पार से उकताकर इस पार आया, अब वो पार भी प्यारा लग रहा है। तो बताइए, मैं पहले पागल था या अब पागल हो रहा हूँ?

आचार्य: पागल को पागल होने के प्रति कोई विरोध नहीं होता। न पागल अपने पागलपन को लेकर बड़ा संवेदनशील होता है। देखा है कोई पागल जो पूछे कि "कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ?" तो आप अभी बड़े चैतन्य हैं। अभी बहुत सावधानी बची हुई है।

आत्मा की बात जानने वालों ने हमसे इसलिए नहीं की कि आपको आत्मा की प्राप्ति हो सके। ध्यान से समझिए: परमात्मा की बात, परलोक की बात आपसे इसलिए की गई ताकि आप इस लोक में जी सकें।

उपनिषदों को आप पढ़ेंगे तो वो बड़ा विषद-वर्णन करते हैं कि कितने लोक हैं? और किस लोक में कौन सा पेड़ है? ब्रह्माजी का कौन सा आसन है? कौन सी नदी है? कौन से दूत खड़े हैं? कौन सी अप्सराएँ खड़ी हैं? कौन सा मार्ग वहाँ जाता है? कौन सा मन्त्र वहाँ उपयुक्त है? और इस तरह का बहुत कुछ है ग्रंथों में। तो ऐसा लगता है कि जैसे आध्यात्मिकता किसी और दुनिया की बात है। ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा का संबंध कहीं और से हो। ऐसा लगता भर है।

सम्पूर्ण आध्यात्मिकता का अगर कोई एक ध्येय है तो वो यह है कि आप इस ज़िंदगी को भली-भाँति, भरपूर जिएँ।

इस बात को दस बार दोहराइए। सम्पूर्ण आध्यात्मिकता का अगर कुछ ध्येय है तो वो ये है कि आप, ये जो आपका जीवन है, जिसको आप अपना आम जीवन बोलते हैं कि "मैं एक जीवी हूँ, मनुष्य हूँ, देह में जी रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये संसार है, ये समाज है, ये रुपया-पैसा है, कपड़े हैं इत्यादि,” तो इस जीवन को आप भली-भाँति, पूरे तरीके से, आनंदित होकर जी पाएँ—ये है सारी आध्यात्मिकता का लक्ष्य, कुछ भी और नहीं।

मरने के बाद क्या होगा, क्या नहीं, इसका अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं है। पैदा होने से पहले क्या था, क्या नहीं, इसका अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं है, बिलकुल ही नहीं। हाँ, बातें उसकी होंगी, सदा होंगी। वो बातें इसलिए की जा रही हैं ताकि आप इस दुनिया में भली-भाँति जी सकें। बातों से धोखा मत खा जाइएगा।

गर्भ में आने से पहले आप कहाँ थे, उसका करोगे क्या? अब वापस तो जाओगे नहीं। मरने के बाद कहाँ को उड़नछू हो जाओगे, उसका करोगे क्या? तुम तो मर गए न, और मर गए माने? नहीं रहे, ख़त्म हो गए। अब कुछ उड़ा होगा, राख उड़ी होगी, कि चिड़िया उड़ी होगी, कि धूल, कुछ उड़ा होगा, तुम्हें क्या करना है?

आध्यात्मिक आदमी की पहचान यह नहीं होती कि उसके पास स्वर्ग का पासपोर्ट आ गया, परलोक का वीज़ा ठप्पा लगकर आ गया है कि आप आ सकते हैं स्वर्ग में। उसकी पहचान यह होती है कि वो धरती पर बड़ा तृप्त-तृप्त घूमता नज़र आता है। वो मिट्टी से कोई बैर नहीं रखता। उसका सुख-दुःख से कोई बैर नहीं होता। उसका किसी शरीरी, ज़मीनी अनुभव से कोई बैर नहीं होता। उसे जीवन से ही कोई बैर नहीं होता।

आपने लिखा कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्यारी लगने लगी हैं। उसे जो कुछ प्यारा नहीं लग रहा होता, उसे उससे भी कोई आंतरिक कटुता नहीं होती, कहेगा, “ठीक है, जो प्यारा है भी, उसने भी क्या उखाड़ लिया?” सारा अध्यात्म है ही उसीलिए जिसकी आप बात कर रहे हो, फ़िर कहते हो, "मैं ये बात कर रहा हूँ तो क्या मैं पागल हूँ?" क्या जवाब दूँ? ये ऐसी-सी बात है कि जैसे कोई मंज़िल पर पहुँच रहा हो और फ़िर कहे, "ये तो कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह आ गए?" जहाँ के लिए चले थे, वहीं आ गए, जहाँ घर है तुम्हारा, वहीं आ गए।

आत्मा-आत्मा सोचकर क्या करोगे? आत्मा कोई चीज़ है, पकोड़ा है, क्या है कि सोचोगे तो मिल जाएगा? आत्मा विधि है, आत्मा उपाय है। हम बेवकूफियों से निकल सकें, उसके लिए तरीका बनाया गया है आत्मा। उस तरीके को क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे? आत्मा, आत्मा।

कुछ दिनों तक ‘आत्मा-आत्मा’ बोलोगे तो कुछ लोग कुछ साधू जानकर रुपया-पैसा दे जाएँगे, सम्मान दे जाएँगे, उसके बाद वो भी नहीं देंगे। अब दिक़्क़त ये है कि अतीत में कइयों का ऐसे ही उटपटांग चल गया है। वो जीवनभर ‘आत्मा-आत्मा’ करते रहे और लोग उल्लू बनकर उनको चढ़ावा चढ़ाते रहे। तो हमें लगा कि आत्मा बड़ा वरदान देती है और आत्मा की बात करने से काम तो चल ही जाता है। देखो न, वो संतजन थे, जीवनभर उन्होंने कुछ नहीं किया, वो क्या करते थे? "आत्मा, आत्मा, आत्मा।” कोई आए कुछ बोले, वो, "आत्मा।”

वो तुक्के में काम चल गया, वो बार-बार नहीं चलेगा। आप नकल मत करने लग जाना। जीवन जीने के लिए आप ‘आत्मा-आत्मा’ कर रहे हो और मोबाईल-फ़ोन पर कॉल आ गई तो तुम्हें रिसीव करनी नहीं आती, कह रहे हो, "ज़रा कॉल लगाकर देना न, आत्मा।” तो आत्मा से ही बोलो कॉल लगा दे।

ये जो इतने घूमते हैं सब ऋषिजन बनकर, ये करके, वो करके, इनसे पूछो गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी चलाने के लिए तो ड्राइवर चाहिए कि आत्मा आकर चलाएगी? और गाड़ी चलानी आती तो टायर बदलना आता है? आत्मा बदलेगी टायर?

आत्मा इसलिए है ताकि तुम समझ सको कि गाड़ी चलानी आनी चाहिए और टायर बदलना आना चाहिए। ये हुई आत्मा की बात। कहीं चले जा रहे हैं पहाड़ पर, मान लो ऋषिकेश जा रहे हैं, संतजन हैं, वो ऋषिकेश जा रहे हैं आत्मा की बात करने और गाड़ी अटक गई, वहाँ क्या करोगे? रियर व्यू मिरर (पीछे के वाहनों को दिखाने वाला शीशा) में मुँह देखोगे? पूछोगे, “मैं कौन हूँ?” अरे, जैक लगाना सीखो। ये हुई आत्मा की बात। अब तुम्हें पता चला कि तुम कौन हो।

आत्मा का मतलब है दुनिया में बेवकूफ़ बनकर नहीं जीना है। हम जानते हैं जीने का मतलब। खुलकर जिएँगे, भरपूर जिएँगे और जब मरेंगे तो कहेंगे, “बूँद-बूँद पीकर जा रहे हैं, कुछ छोड़ा नहीं है। अब किसी को ईर्ष्या होती हो तो हो। हमने कोई कोताही नहीं बरती। हमने किसी अनुभव से किनारा नहीं किया। हमारे लिए जीवन अपनी परिपूर्णता में स्वीकार्य था। हम डरकर नहीं भागे, हमने पलायन नहीं किया। हमने नहीं कहा कि पाँच-कोष तो व्यर्थ हैं, आत्मा भर स्वीकार्य है।”

आत्मा वो जो तुम्हें पाँच-कोषों के साथ सहजता से जीना सिखाए, उसे आत्मा कहते हैं। वो सहजता नहीं है जीवन में तो फ़िर क्या है? और वो सहजता अगर आ रही है तो उत्सव मनाओ, सवाल मत पूछो।

चौथी अवस्था की बात इसलिए की जाती है ताकि तीन अवस्थाओं में तुम मौज मना सको। अब चौथा असली है कि नकली, वो तुम जानो। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वो तो असली-से-असली है, पर अगर उसको तुम संसार के तल पर उतार दोगे, शरीर के तल पर उतार दोगे, तो एकदम नकली हो जाएगा।

आत्मा समझदारी है। समझदारी से खाओ-पियो, पर समझदारी को थोड़ी खाओगे-पियोगे। कहे, “समझ को खा गए और पेट भर गया।” समझदारी से खाओ-पियो, भाई। समझदारी से पहनो-ओढ़ो, समझदारी से कमाओ, समझदारी से संबंध बनाओ, पर समझदारी को थोड़े ही पहन लोगे, कि ओढ़ लोगे?

आत्मा समझदारी है, आत्मा बोध है। जो करना है, समझदारी से करो। करोगे कहाँ? इसी दुनिया में तो करोगे, और कहाँ करोगे? ये लैपटॉप है, ये कुर्ता है, ये मेरा मुँह है, ये दाढ़ी है; आत्मा माहौल है, आत्मा नहीं बोलेगी। यहाँ वेबकैम लगा है, उससे मेरी शक़्ल देख रहे हो, और वेबकैम नहीं चलाना आता तो आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी, कोई बात मेरी नहीं पहुँचेगी तुम तक। विष्णु, वरुण, इन्द्र, जपते रहो माला, वो सब भी फ़र्ज़ी ही हैं।

मस्त रहो बिलकुल, भरपूर। खाओ-पियो, खेलो, आनंद मनाओ, यही आत्मस्थ जीवन है। दिल की धड़कन है आत्मा, उसकी बहुत परवाह नहीं करते। स्वस्थ जी रहे हो तो दिल बढ़िया ही होगा।

वो योगी न बन जाना कि कान निकालकर यहाँ दिल में लगा रखा है और हर समय धड़कन-ही-धड़कन सुन रहे हैं कि हमें तो आत्मा के साथ जीना है। धड़कन परेशान हो जाएगी, रुक ही जाएगी किसी दिन।

आत्मा की इतनी नहीं परवाह करते। आत्मा को अनुमति देते हैं कि वो हमारी परवाह करे। हम इतना ज़्यादा ‘राम-राम’ जपते हैं कि हमें लगता है कि जैसे राम ही हमारे भरोसे हैं। तुम्हें राम-भरोसे रहना है।

भारत का बहुत नुकसान हुआ है इन चक्करों में। बाहर से सेनाएँ आती थीं, आक्रमण करती थीं। बहुत बार हुआ है, लोग साधु-संतों के पास भागे, साधु-संत भी सब लोगों ही जैसे। उन्होंने कर भी दिए चमत्कार कि "आप बस जाओ, कल सुबह हो जाएगा। यवनों के सारे अस्त्र-शस्त्र गाल जाएँगे,” और फ़िर जो पिटाई हुई कि पूछो मत। जब मंदिर लूट रहे होते थे तो ये आत्मा के पुजारी कुछ नहीं कर पाते थे।

जब सामने दुश्मन खड़ा हो तो ‘आत्मा-आत्मा’ नहीं करते। हाथ में ताक़त होनी चाहिए तलवार उठाने की—वही आत्मा है, उसी में आत्म की अभिव्यक्ति है। वास्तव में जीवन में कभी भी आत्मा की माला फेरने से कुछ नहीं पाओगे। जिस समय जो उचित है वो करो—ये आत्मा का नृत्य है।