गहरे बैठे डर का इलाज

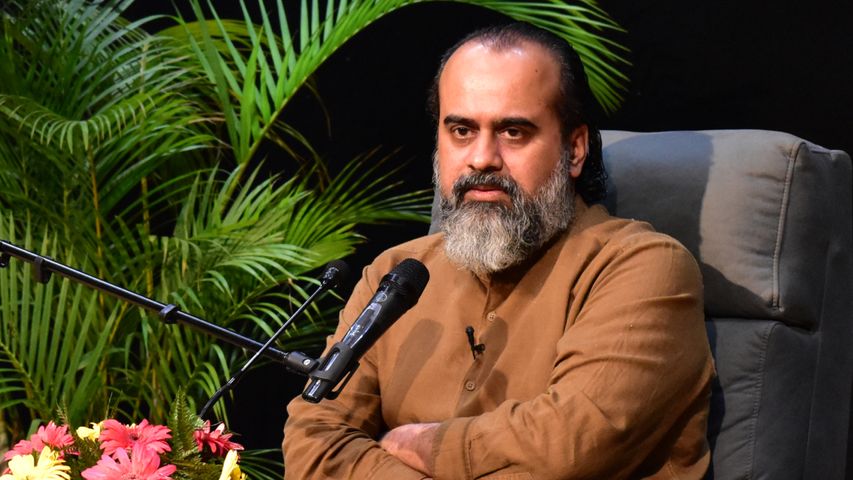

Acharya Prashant

प्रश्नकर्ता: मेरी उम्र तैंतीस वर्ष है, और मैं एक नामी आईटी कंपनी में इंजीनियर हूँ। कोरोना काल में आपकी वीडियोज़ सुनना अधिक बढ़ गया। सर, आज से तीन साल पहले अचानक मेरी नौकरी छूटी थी। उसके तीन महीने बाद सब ठीक भी हो गया था। परंतु उस घटना ने मुझे डर से भर दिया, और आज तक वही डर मन में बैठा है। सर, इतनी प्रतिस्पर्धा के समय में निश्चिंतता और संतोष कैसे बना कर रखें? डर का क्या इलाज है?

आचार्य प्रशांत: अब डर अगर है, तो है ही। अनुभव तो उसका तुम कर ही रहे हो। उसके प्रति आँख मूंद लेने से वो हट नहीं जाएगा। उसको नकारने से या उसकी निंदा करने से या उसे बुरा बताने से कोई विशेष लाभ होने का नहीं, तो क्यों न डर से मुलाकात, बातचीत, साक्षात्कार ही कर लिया जाए, कि डर कह क्या रहा है?

अब अपनी स्थिति को ही देखो। तीन साल पहले एक घटना हुई थी, तीन साल बीत गए। दूसरी बात, वो जो तुम्हें झटका लगा था, तीन ही महीने बाद उसकी भरपाई भी हो गई। तो पहली बात, घटना को बीते बहुत समय हो गया है, और दूसरी बात, उस घटना ने तुमको कोई गहरी या अपूरणीय क्षति नहीं दी है—तीन ही महीने में खानापूर्ति हो गई थी—लेकिन अभी तक भी डरे हुए हो। इसका मतलब डर बस उस घटना से संबंधित तो नहीं था न, नहीं तो जैसे ही घटना से मिली चोट भरती, वैसे ही उससे संबंधित डर भी मर जाता।

आमतौर पर लोग अपने डरों से बातचीत नहीं करते। अगर बातचीत करें, तो दो-तीन बातें पता चलेंगी। गौर से सुनना।

मोटे तौर पर तीन तरह के डर होते हैं हमारे: एक तो वो डर जो पूरी ही तरह काल्पनिक हैं, बेतुके हैं। ये डर तो मिट जाएँ अगर तुम गौर से इनको बस देख लो क्योंकि डरने को तो इंसान किसी भी बात से डर सकता है न। हम अपने-आपको शरीर से संबंधित मानते हैं, और शरीर तो बहुत ही नाज़ुक चीज़ होता ही है। हम रिश्तों के एक जाल में रहते हैं, और हम जिनसे संबंधित हैं, जिनसे रिश्ते हैं, वो भी सब लोग ऐसे हैं कि उन्हें कोई चीज़ आकर चोट पहुँचा सकती है या उनका कोई नुकसान हो सकता है या उनकी देह को किसी भी प्रकार की घातक क्षति भी हो सकती है। तो कल्पना करने के लिए बहुत माल-मसाला-सामग्री मौजूद है। इतना कुछ हो सकता है संभवतः तुम्हारे साथ कि तुम उसकी सूची बनाने बैठो, तो पन्ने कम पड़ जाएँ।

तो तुमको अगर डरना ही है, तो तुम्हें पूरी छूट है। तुम्हें डरने के लिए अगर पाँच काल्पनिक मुद्दे चाहिए हो, पचास मिलेंगे। बस तुम्हारे पास समय खाली होना चाहिए डर में लोटपोट होने के लिए। लेकिन इस तरह के डरों की सूची भले ही बहुत लंबी हो, इस तरह के डरों का निवारण भी सबसे आसान है। तुम्हें बस पूछना है अपने-आपसे कि "ये मैं जो बात सोच-सोचकर डर रहा हूँ, ये होने की संभावना कितनी है? मैं जिस जगत में रहता हूँ, जैसी मेरी स्थितियाँ हैं, उनमें क्या संभावना है कि ऐसी कोई घटना मेरे साथ घट सकती है?" और अगर तुम पाओ कि वो संभावना अतिन्यून है, ०.०००१ प्रतिशत भी नहीं है, तो तुम पाओगे कि खुद ही उस डर से तुम्हारा पीछा छूट गया।

तुम्हें फिर वो डर हास्यास्पद लगने लगेगा क्योंकि, बात समझना, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके होने की संभावना बिलकुल शून्य हो। तो कोई भी चीज़ तुमसे आकर अधिकारपूर्वक ये तो कह ही सकती है कि "देखो, मैं एक घटना हूँ जो घट सकती है।" उदाहरण के लिए, तुम्हारे मकान में आग लग सकती है; उदाहरण के लिए, कोई उल्का पिंड आकर के धरती से टकरा सकता है; उदाहरण के लिए, तुम अभी जहाँ बैठे हुए हो ठीक वहीं तुम्हारे पाँव के तले धरती फट सकती है और तुम धरती में समा सकते हो। ये सब घटनाएँ हो सकती हैं—ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं सकती—प्रश्न ये है कि संभावना कितनी है?

अब कोई घटना संभव है या नहीं, बिलकुल एक बात होती है, और संभावित है या नहीं, बिलकुल दूसरी बात होती है। पॉसिबिलिटी (संभावना) और प्रोबेबिलिटी (प्रयिकता) दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं न। संभव हो तो बहुत कुछ है, पर उसकी संभावना कितनी है? तो जहाँ भी तुम देखो कि मामला आ रहा है पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल (संभव लेकिन संभावित नहीं), वहाँ हँस पड़ो अपने-आप पर। कहो कि, "लगता है जीवन में करने को कोई सार्थक काम नहीं है, तो अपने-आपको बहलाने के लिए, मैं मनोरंजन करने के लिए अपना, अपने-आपको ही डरा रहा हूँ, जैसे कोई हॉरर फ़िल्म (डरावनी फ़िल्म)।"

डरावनी पिक्चरें बनती हैं न, वो किसलिए बनती हैं? इसलिए थोड़े ही बनती हैं कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। वो तो इसलिए बनती हैं क्योंकि तुम्हें किसी तल पर कुछ मज़ा आ जाए। उनको भी तो मनोरंजन की श्रेणी में ही रखा जाता है न। तो ऐसे हम अपना मनोरंजन करते हैं खुद को डरा-डराकर। नब्बे-पंचानवे डर तो इसी कोटि के होते हैं जिनको हम करते हैं, जिनको हम बुनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास करने को कुछ और नहीं है। कोई सार्थक काम हो, तो तुम्हारे जीवन से बहुत सारी चीज़ें विदा होती हैं, जिनमें से एक डर भी है। व्यर्थ के डर, दिमाग की व्यर्थ की रिक्तता के साथ ही ही विदा हो जाते हैं।

सोचो तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? कल्पना कीजिए ट्रक आ रहा है सामने से। आपकी गाड़ी की गति नब्बे की है, सामने से जो ट्रक आ रहा है उसकी गति सत्तर की है, तो उस ट्रक के संदर्भ में आपकी गति कितनी है? १६० की। और वो जो ट्रक है, उसका वजन आपकी कार के वजन से हो सकता है कुछ पाँच गुना, दस गुना ज़्यादा हो। अब १६० की गति है तुलनात्मक, *रिलेटिव*। और दस गुनी वजनी सामने चीज़ है, और आप उससे कुल कितनी दूरी से निकल रहे हैं? जब आप ट्रक के बगल से निकलते हैं, तो आपमें और ट्रक में कुल कितनी दूरी होती हैं? मान लीजिए दस इंच, आठ इंच, पंद्रह इंच? ट्रक की सतह और आपकी गाड़ी की सतह के बीच कुछ इंचों का फ़ासला है। अरे, आप डरते क्यों नहीं? डरते क्यों नहीं?

अच्छा चलिए, इसको और कल्पना जाल बुनते हैं। वो जो ट्रक का पहिया है, वो देखा है कैसा है? और अपना खोपड़ा भी देखा है। तो १६० की गति से वो पहिया आ रहा था और आपके खोपड़े से बस डेढ़ फीट की दूरी से निकल गया। और ये घटना हर दूसरे मिनट पर हो रही है, हर दूसरे मिनट पर ये हो रहा है आपके साथ। १६० की गति से एक (हाथों से ईशारा करते हुए ) इतना बड़ा पहिया आता है और आपके खोपड़े से बस डेढ़ फीट की दूरी से निकल जाता है। आप कभी भी मर सकते हैं, आप डरते क्यों नहीं? आप डरते इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप खाली नहीं हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं।

इस तरह के बेतुके ख्याल करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अगर आप पीछे बैठे हों और कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो। और आप बहुत ही मानसिक रूप से बेरोज़गार किस्म के आदमी हों, जिसके पास कुछ न हो करने को और बैठे-बैठे बस ख्याल उड़ा रहा हो, तो वो ये ख्याल भी उड़ा सकता है कि आ रहा है पहिया इतनी गति से। डेढ़ फिट तो कुछ होता नहीं, डेढ़ फीट क्या होता है? ड्राइवर का हाथ ज़रा-सा बहक सकता है, और आपका खोपड़ा बिलकुल वहीं सड़क पर चकनाचूर।

और आप जब ये ख्याल कर रहे हैं तभी आप देखते हैं वहाँ सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है। आप कहते हैं, "जीव तो जीव होता है। जो उसके साथ हुआ है मेरे साथ भी हो सकता है।" बिलकुल हो सकता है। संभव तो है, पर संभावित नहीं है। संभावना है अभी, तो दस-हज़ार, दस-लाख में एक की संभावना है। इस तरह के हमारे ज़्यादातर डर होते हैं। ख्याल करेंगे तो उड़ जाएँगे।

फिर दूसरी कोटि के डर होते हैं जो तथ्यपरक होते हैं, जिनमें आपका नुकसान होने की, आपसे कोई चीज़ छिनने की कोई वास्तविक संभावना होती है। उन डरों में एक तथ्यात्मकता होती है। उदाहरण के लिए, कल सुबह तक अगर मैंने प्रोजेक्ट (परियोजना) या असाइनमेंट (सौंपा गया काम) करके नहीं दिया, तो वो प्रोफेसर (प्राध्यापक) मुझे डी ग्रेड दे देंगे। ये कल्पना नहीं है, ये नियम है, ये होगा। उन्होंने एक समय सीमा रख दी है कि भाई, कल सुबह आठ बजे तक सब अपना-अपना काम करके मुझे दे देंगे, और जिन्होंने नहीं दिया उनको सीधे अनुत्तीर्ण कर दूँगा, डी ग्रेड दूँगा।

तो आप ये नहीं कह सकते कि "ये कोई डरने की बात है? ऐसा थोड़े ही होता है।" ये पहली कोटि का डर नहीं है, ये दूसरी कोटि का डर है। पहली कोटि का डर ऐसा है कि आप ट्रेन में बैठे-बैठे सोच रहे हैं, "अगर ये भिड़ गई तो?" दूसरी कोटि का डर ये है कि ट्रेन साढ़े-आठ बजे छूटती है, और ८:२५ हो चुका है, और अभी आप स्टेशन भी नहीं पहुँचे हैं। ये पहली कोटि का डर नहीं है। अगर ८:२५ हो गया है, और आप स्टेशन नहीं पहुँचे हैं, तो आपके लिए भला ये है कि आप दूसरी ट्रेन का टिकट देखना शुरू कर दो, या कम-से-कम ये पता लगा लो कि ये ट्रेन विलंबित है या नहीं।

अगर ट्रेन सही समय पर छूट रही है, और अभी पाँच ही मिनट बचे हैं, और आपने तो अभी स्टेशन पर भी कदम नहीं रखा है, तो पक्का है कि आपकी ट्रेन तो गई। तो अब बैठकर अपने-आपको सांत्वना देने से नहीं होगा, कि "भाई, कुछ भी हो सकता है। वेबसाइट झूठ बोल रही हो, ट्रेन छूटने वाली हो तभी कोई ज़ंजीर खींच दे। कुछ भी हो सकता है। तो हम बैठकर आशावाद के सहारे अपने-आपको प्रसन्न रख लेंगे।"

नहीं, ऐसे नहीं। फिर तो बेहतर यही है कि देखिए अगली ट्रेन, अगली फ्लाइट, बस, जो भी आपके लिए संभव हो सकता हो, उसका क्या प्रबंध है। तो इस दूसरी कोटि के डरों से निपटने के लिए दृष्टि नहीं चाहिए, या ये कहिए दृष्टि ही नहीं चाहिए, श्रम भी चाहिए।

पहली कोटि के डर बेहोशी के जन्म होते हैं, और उस बेहोशी से निपटने के लिए दृष्टि काफी है; देख लिया डर को, डर विदा हो गया। दूसरी कोटि के डर से निपटने के लिए श्रम चाहिए, काम करना पड़ेगा क्योंकि आफ़त असली है। असली से मेरा अर्थ है आफ़त में तथ्यपरकता है, फैक्चुएलिटी है। अगर आप उसका प्रबंध नहीं करेंगे, तो वो निश्चित रूप से घटना घटेगी। और उस घटना में अगर आपको लग रहा है नुकसान हो सकता है, तो आपको फिर तदनुसार कदम उठाने चाहिए।

याद रखिएगा कि ये जो दूसरी कोटि का डर है, जिसमें मैंने तथ्यपरकता की बात करी, इसमें हमेशा आपको ये लग रहा होता है कि मेरी कोई चीज़ छिन जाएगी। 'मेरी', 'मैं' से संबंधित, मम, मेरा कुछ छिन जाएगा। ये जो दूसरी कोटि का डर है, इसका समाधान करना पहली कोटि से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है? श्रम करना पड़ता है। और श्रम आप तत्काल नहीं कर देंगे। तत्काल कर भी दिया, तो श्रम का परिणाम आपको तत्काल दिखाई नहीं देगा। कुछ देर तक मेहनत करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, तब जाकर के परिणाम कहीं नज़र आएगा।

फिर एक डर होता है जिस तक आप तब पहुँचते हैं जब आपको पता चलता है कि आपने अपने काल्पनिक डरों को विदा कर दिया, तथ्यात्मक डरों का इलाज कर लिया श्रम के द्वारा, लेकिन आप उसके बाद भी डरे हुए हैं। आपको ये डर लगता था कि आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन भिड़ जाएगी। आपने खुद से बातचीत करी, आपने इधर-उधर से सूचना एकत्रित करी, आपने उसको खंगाला, और पता चला कि पिछले साल भर में इतने लाख दफ़े ट्रेनें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गई, और दुर्घटनाएँ हुई कुल चौदह बार। तो संभावना अति न्यून है। नहीं होने वाली दुर्घटना। और जो दुर्घटना हुई भी उसमें ऐसा नहीं हुआ कि पूरी-की-पूरी ट्रेन ही खत्म हो गई, और जितने बैठे थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। बड़ी दुर्घटनाएँ भी हैं, छोटी दुर्घटनाएँ भी हैं। ऐसी दुर्घटनाएँ भी हैं जिनमें बस दो-चार यात्रियों को छोटी-मोटी खरोचें आईं।

तो काल्पनिक डर का आपने इलाज कर लिया तथ्यों के माध्यम से, सूचना के माध्यम से। और जो तथ्यात्मक डर थे, आपने उनका इलाज कर लिया श्रम करके, मेहनत करके। मेहनत करके आपने क्या करा कि जो घटना आपको डरा रही थी, आपने उसके होने की संभावना को कम कर दिया। पुरुषार्थ का यही मतलब होता है कि जीवन को, संसार को अपने अनुरूप चलाने की कोशिश करना ताकि तुम्हारे हितों की, तुम्हारे लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। तो वो जिस हद तक हो सकती थी आपने कर डाला। अब जो घटनाएँ आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं, आपने उनकी संभावना बहुत कम कर दी है।

लेकिन अगर आपने इन दोनों प्रकार के डरों का इलाज कर लिया है, तो अब आपके लिए बहुत चौंकाने वाली चीज़ सामने आने वाली है। वो ये है कि आप अभी भी डरे हुए हैं। अब डर ना काल्पनिक है, ना तथ्यात्मक है, फिर भी है। अब आप क्यों डरे हुए हैं?

जो डर की इस स्थिति तक पहुँच गया, उसने समझ लीजिए बड़ी बात कर ली क्योंकि अब वो आदमी की हस्ती के मूल डर तक पहुँच गया है। और हमारा मूल डर है, "मैं हूँ क्या?" दूसरे शब्दों में, "मैं जो हूँ उसमें कोई स्थायित्व, कोई सत्यता है क्या?"

पहला डर तो काल्पनिक था, दूसरा डर मन का था, "मेरा कुछ छिन ना जाए, मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए।" तीसरा ये जो डर है, ये अहम् का है। ये "मेरा कुछ छिन जाएगा" की बात नहीं करता, ये कहता है, "मैं ही हूँ क्या? और अगर मैं हूँ भी, तो मेरे होने में सच्चाई कितनी है?" इस डर का इलाज ना दृष्टि है, ना सूचना है, ना ही श्रम है। श्रम कर-करके आप इस डर का इलाज नहीं कर पाएँगे क्योंकि हम जो श्रम करते हैं उससे तो बस हम बाहरी परिस्थितियाँ अपनी कुछ बदल देते हैं न। श्रम करके आपने अपनी गाड़ी की गति बढ़ा ली या कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया या एक मकान बनवा लिया। श्रम करके आप ये सब कर सकते हैं। ये जो कुछ करा आपने, ये बाहर-बाहर करा।

लेकिन ये जो बड़े-से-बड़ा डर है, ये भीतरी है, ये आध्यात्मिक डर है। ये हमारी हस्ती के केंद्र को लेकर हमारी अनिश्चितता का डर है। हम जानते ही नहीं कि हम हैं भी या नहीं। ये डर ये नहीं कहता कि "मेरा कुछ छिन जाएगा", ये डर कहता है, "क्या मैं हूँ? और अगर मैं हूँ, तो क्या मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं अपने-आपको सोचता हूँ? और अगर मैं जैसा सोचता हूँ अपने-आपको वही हूँ, तो मेरी सोच अनुसार मेरी हस्ती बनी भी रहने वाली है क्या?" इस डर का इलाज अध्यात्म में ही है।

इसीलिए अध्यात्म में प्रवेश सबसे ज़्यादा सार्थक अक्सर उनका होता है जिन्होंने पुरुषार्थ खूब कर लिया होता है, जिन्होंने कर्मठ होकर अपनी शक्ति अनुसार जो संसार में उपलब्धि करनी थी वो कर ली होती है, दुनिया को जाँच-परख लिया होता है और फिर समझ में आता है कि बात बन नहीं रही है, संसार की उपलब्धियों से भी भीतर का डर जा नहीं रहा है, तब वो फिर पूरे तरीके से अध्यात्म के प्रति आश्वस्त होकर और संसार के प्रति विरक्त होकर तीसरी कोटि के डर का सामना करते हैं।

ये तीसरी कोटि का डर आपका तभी मिटेगा जब आप अपने प्रति निश्चित हो जाएँ, जब आपको पूरा भरोसा हो जाए कि जो आप अपने-आपको कहते हैं वो चीज़ इधर-उधर से आयातित नहीं हैं, वो चीज़ काल पर आश्रित नहीं है, वो चीज़ संसार पर निर्भर नहीं है, इसीलिए वो चीज़ आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। एक बार ये यकीन आ गया, उसके बाद ही ये तीसरी किस्म का डर मिटता है। जब तक आपने अपनी पहचान जोड़ रखी है काल द्वारा प्रदत्त चीज़ों से, लोगों से, भावनाओं से, विचारों से, जब तक आपकी हस्ती बंधी हुई है संसार की इस चीज़ से, उस चीज़ से, तब तक कैसे आपको भरोसा आएगा कि आप स्थाई हैं, सुरक्षित हैं? आप लगातार डरे ही रहोगे न। कभी ये छिना, कभी वो छिना।

अपनी ही हालत देख लो। तीन साल पहले छूटी थी नौकरी। आज तो है न, आज क्यों डरे हुए हो? क्योंकि नौकरी संसार से आई है, बेटा। जो नौकरी संसार ने दी है, वही नौकरी संसार छीन भी सकता है। बात समझ में आ रही है?

एक डर होगा जहाँ पर तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन तुम फिर भी व्यर्थ ही कल्पना कर-करके डरे जा रहे होगे कि कहीं नौकरी छूट न जाए। मैंने कहा, इस डर का इलाज है दृष्टि। गौर से देख लो कि ऐसा होने की कितनी संभावना है, तुम पाओगे कम ही है, तो बेतुके डर नहीं सताएँगे।

फिर एक डर होगा जहाँ तुमको पता है कि तुम्हारी कंपनी कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। कंपनी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि कि भाई अगले तीन महीने में छह प्रतिशत कर्मचारी हम हटा देंगे, ले-ऑफ करेंगे। और तुमको पता है वो छह प्रतिशत कौन हैं; वो छह प्रतिशत वो हैं जिनका काम बिलकुल निम्न कोटि का है। तो ये डर नकली नहीं है। इस डर में तथ्य है। और इस डर का मुकाबला तुम कर सकते हो अपना काम बेहतर करके, कि "भाई, मैं नीचे वाले छह प्रतिशत में रहूँगा ही नहीं, तो कंपनी फिर मुझे नहीं निकालेगी।"

लेकिन खौफनाक बात ये है कि तुम भले ही कंपनी के श्रेष्ठतम और सबसे हुनरमंद कर्मचारियों में से क्यों न हो, डर तुम्हें तब भी लगा ही रहेगा। भले ही तुम्हें अभी पिछले हफ्ते ही कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया हो कि, "ये हमारा स्टार परफॉर्मर (सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला) है", तुम पाओगे कि मन के एक कोने में फिर भी शंका बनी ही हुई है कि "पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ निश्चित नहीं, कोई भरोसा नहीं कल का।" क्योंकि तुमने अपनी सुरक्षा को, तुमने अपनी हस्ती को, तुमने अपनी सम्माननीयता को किससे जोड़ रखा है? कंपनी से। तुम कहते हो कि, "मैं तब तक निरापद अनुभव करूँगा जब तक मेरे पास नौकरी है।" और नौकरी तुम्हें दी किसने है? जिसने भी दी है, वो ही तुम्हें कल को पिंक स्लिप भी दे सकता है न?

जानते हो न जिस विभाग से ऑफर लेटर (प्रस्ताव पत्र) आता है, उसी विभाग से फिर फायरिंग लेटर (सेवा समाप्ति पत्र) भी आता है। अलग-अलग जगह से नहीं आते। हो सकता है एक ही व्यक्ति तुमको दोनों चीज़ें देता हो। "थोड़ा-सा आइएगा पाँच मिनट के लिए।" तीन साल पहले बुलाए गए थे कि आइए, और बताया गया था कांग्रेचुलेशन्स (बधाई हो), और अब बुलाया गया है कि थोड़ा-सा ये पढ़ लीजिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कश्ती लहरों के रहम-ओ-करम पर है। तुम्हें चैन आ कैसे जाएगा?

अध्यात्म का यही मतलब होता है: उस 'मैं' की खोज जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस 'मैं' की खोज जिसे मेरा-मेरा करके किसी चीज़ पर आश्रित नहीं होना पड़ता, उस 'मैं' की खोज जो सब कुछ खो जाने के बाद भी, सब नष्ट हो जाने के बाद भी, आग में सब राख हो जाने के बाद भी शान से खड़ा रहता है। कि जैसे किसी ने तुम्हारा सब छीन लिया हो—कल्पना करनी मुश्किल है, पर फिर भी करो—सब छीन लिया। मन से सब छीन लिया, ज्ञान छीन लिया, सम्मान छीन लिया, रुपए-पैसे छीन लिए, सब छीन लिया, तुम्हारी देह का सौंदर्य भी छीन लिया, और तुम उसके बाद भी मस्त कहीं पर खड़े हुए हो निर्धन, नग्न, निराश्रित, और एक बहुत हल्की-सी मुस्कान है तुम्हारे होठों पर। तुम्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। जिसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता न, उसे फिर बोलते हैं निरंतर। वो सत्य के लिए दूसरा नाम है, 'निर-अंतर'। सत्य मात्र निरंतर है। तुम निरंतर हो गए, तुम्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ता।

तो वो जो बड़े-से-बड़ा डर है, अस्तित्वगत डर है, एक्ज़िस्टेंशियल डर है, फियर है, वो तो अध्यात्म से ही जाएगा। वो तो जब तक तुम असली 'मैं' तक नहीं पहुँच जाते, तब तक वो डर तुम्हें बना ही रहेगा क्योंकि नकली 'मैं' तो है ही खोखला, उसके भरोसे रह करके कैसे तुम चैन से सो पाओगे?

"गहरी नदिया और नाव पुरानी। किस विधि पार तू होवे रे?"

नाव जर्जर और नदिया में भँवर, कैसे नहीं लगेगा डर? तो डर तो लगना-ही-लगना है। ये हम सब की स्थिति है। गहरी नदिया का मतलब समझते हो? ये जो दुनिया है। कोई इससे पार नहीं जा पाता। इसकी तलहटी में लाशें-ही-लाशें बिछी हैं। और नाव क्या है? ये जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। शरीर और मन, इनको क्या बोला? नाव। क्योंकि इन्हीं के भरोसे हम सोचते हैं कि हम दुनिया में जी लेंगे, दुनिया में लड़ लेंगे, और मृत्यु को भी जीत लेंगे।

तो साहब समझा गए कि ऐसे नहीं होगा, बेटा। इनके भरोसे नहीं हो पाता। वो था न उसमें, "बेटा तुमसे ना हो पाएगा।" ये अपने-आपसे बोला करो जब कभी अपने पर बड़ा नाज़, बड़ा फ़क्र उठे।

उसका तरीका फिर दूसरा है। उसका तरीका अध्यात्म ही है, और अध्यात्म का तरीका सहारों की खोज नहीं है, कि पुराने सहारे गड़बड़ थे तो नए सहारे खोज लेने हैं। नहीं, अध्यात्म का तरीका बड़ी निर्ममता का तरीका है। अध्यात्म का तरीका कहता है, "पुराने सहारे गड़बड़ हैं तो पहले तो पुराने सहारों को ही विदा करो। जो चीज़ ठीक नहीं है, उसको हटाओ।"

तो तुम कहोगे, "नहीं, पर हटा दिया, नया कुछ आया नहीं, जिएँगे किसके भरोसे?"

अध्यात्म कहता है, "ये सब बात करोगे, तो फिर जाओ तुम। तुम्हारे जैसे हज़ार हैं, उन्हीं के साथ रहो।"

असली चीज़ चाहिए तो सवाल-जवाब नहीं। ये नहीं पूछने का कि "नया कुछ मिला नहीं तो पुराना कैसे छोड़ें?" पुराना गड़बड़ है इतना पता है न? इतना अगर पता है कि पुराना गड़बड़ है, तो इमानदारी का तकाज़ा ये है कि अब नए की प्रतीक्षा नहीं करनी है, पुराने को त्यागना है। नए की प्रतीक्षा करना फिर राजनीति हो गई, कूटनीति हो गई, फिर चालाकी हो गई; ये पता है कि जो चीज़ अपने हाथ में है वो गड़बड़ है लेकिन फिर भी उसको त्याग नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इससे कुछ बेहतर मिलेगा तो इसको छोड़ेंगे। ये तो फिर तुम चतुराई दिखा रहे हो। सत्य के काम में चतुराई नहीं चलती, वहाँ तो बहुत ही सहजता चाहिए, निर्दोषता चाहिए। जैसे बच्चा हो छोटा कोई, उसको पता चल गया उसके हाथ में जो चीज़ है वो ठीक नहीं है, उसने गिरा दी। वो ये गणना कर ही नहीं रहा कि "इसको गिरा दूँगा, तो आगे मेरा क्या होगा, कुछ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा?" वो कह रहा है, "हमें ये सब हिसाब नहीं पता कि आगे क्या होगा, दूसरी चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी जो हाथ में है वो ठीक नहीं है, इतना पता है, काफी है। हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। बात खत्म। आगे क्या होगा? राम जाने।"

अरे, कुछ मिल गया!

क्योंकि तुम छोड़ ही नहीं सकते थे पुरानी चीज़ को अगर भीतर-ही-भीतर तुमको राम पर भरोसा नहीं होता। भले ही तुम राम का नाम ना लेते हो। कोई बात नहीं, तुम कोई और नाम ले लो, तुम कोई नाम ना लो। लेकिन एक श्रद्धा चाहिए सड़े-गले ममत्व को त्यागने के लिए। जिसने निर्भीक होकर वो सब छोड़ दिया जो नकली है, वो समझ लो प्रवेश कर गया उसमें जो असली है क्योंकि असली का जब तक छुपा हुआ और आंतरिक सहारा नहीं होगा, तुम बाहर की नकली चीज़ छोड़ ही नहीं पाते।

तो तुम बाहर की नकली चीज़ छोड़ो। बाहर की नकली चीज़ छोड़ना ही प्रमाण होगा इस बात का कि तुमको अंदर से कोई असली चीज़ मिल गई है। ये अध्यात्म का तरीका है। अध्यात्म का तरीका तुमको प्रकट सुरक्षा नहीं देता। अध्यात्म का तरीका तो बाहर-बाहर से तुमको ऐसे ही लगेगा कि तुमको असुरक्षित कर रहा है, तुमसे कुछ छीने ले रहा है। लेकिन जिन्होंने अध्यात्म में गहरी डुबकियाँ ली हैं, उन्होंने तो यही कहा है कि इससे बड़ा सहारा कोई दूसरा होता ही नहीं।

आध्यात्मिक ग्रंथ बार-बार कहते हैं, कई बार तो डर को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर कहते हैं, कि डर से मुक्ति सत्य के बिना संभव है ही नहीं। कई जगहों पर तो तुम्हें यहाँ तक मिलेगा कि ग्रंथ आरंभ में ही कह रहा है कि, "मेरी रचना आदमी को तमाम तरीके के भयों से मुक्ति दिलाने के लिए ही हुई है।" तो डर छोटी बात नहीं है। डर ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको तुम बाज़ार में जाकर कुछ खरीदारी करके दूर कर लोगे। हमारी हस्ती ही डर है।

जिनको डर को संबोधित करना है, जो डर के पार जाना चाहते हैं, वो छोटे-मोटे उपाय नहीं करें। हाँ, छोटे-मोटे उपाय जो होते हैं वो मैंने तुम्हें तुमको बता दिए। तो पहली दो श्रेणियाँ जो मैंने तुमको बताईं वो छोटे-मोटे उपाय थे। पहली श्रेणी क्या बोली? कि काल्पनिक डर है, तो सूचना वगैरह इकट्ठा कर लो, देख लो कि डर काल्पनिक है, वो उड़ जाएगा। तथ्यात्मक डर है, तो मेहनत कर लो, जिस वजह से डर है वो वजह कम संभावित हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि इन दोनों को तुम हटा भी दोगे, तो जो सबसे बड़ा डर है वो तो शेष रहेगा ही। और वो डर होता है अहंता की असुरक्षा का।

उसके लिए तो एक ही तरीका है; उनके पास जाओ जिन्होंने इसी विषय पर गहरा शोध करा है। उपनिषद हैं, वेदांत का पूरा सागर है, वो जैसे प्रणीत ही हैं मनुष्य को भय से मुक्ति दिलाने के लिए। उनके पास जाओ, उनकी बात सुनो, उनकी संगति करो।

इंसान जीना ही तब शुरू करता है, जब वो डरा नहीं होता।

जो डरा हुआ है, वो तो बार-बार मिटने के ही बारे में सोच रहा है न? और डर होता क्या है? "मिट जाऊँगा।" जो डरा हुआ है, वो तो बार-बार मिटने के ही बारे में सोच रहा है, माने वो मृत्यु में जी रहा है, तो वो जी कहाँ रहा है? जो मौत में है वो जी कहाँ रहा है? तो इंसान जीना ही तब शुरू करता है जब वो डर के पार निकल जाता है। डर छोटी बात नहीं है। ये मत कह देना कि फियर इज़ नेचरल (डर स्वाभाविक है)।

डर स्वभाव नहीं होता, डर अज्ञान का नतीजा है। स्वभाव तो हमारा निर्भीकता है।

स्वभाव तो हमारा अमरता है।

ये शब्द ही रह जाएँगे जब तक तुम खुद नहीं उतरोगे उपनिषदों में। यही मेरी सलाह है।

YouTube Link: https://youtu.be/XtmDOpmVRoY