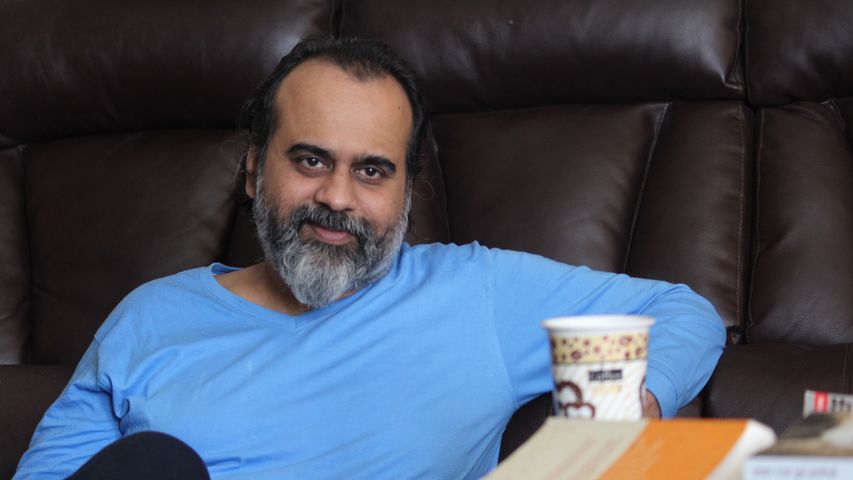

अध्यात्म किनके लिए नहीं है? || आचार्य प्रशांत (2019)

Acharya Prashant

तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम्। मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयमात्मबोधो विधीयते ॥ १॥

तपों के अभ्यास द्वारा जिन लोगों के पाप क्षीण हो गए हैं, जिनके चित्त शान्ति और राग-द्वेष या आसक्तियों से रहित हो गए हैं, ऐसे मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखनेवाले साधकों के लिए 'आत्मबोध' नामक इस ग्रन्थ की रचना की जा रही है।

~ आत्मबोध, श्लोक १

प्रश्नकर्ता: जिस व्यक्ति को अध्यात्म के बारे में अभी पता नहीं है, या जो अध्यात्म की राह पर नहीं है, उसके लिए प्रथम स्टेप या प्रथम पग क्या हो? उसको कैसे समझ में आए कि अध्यात्म की राह जो है वही एकमात्र राह है?

आचार्य प्रशांत: ये पूछ रहे हो कि अध्यात्म की राह कहाँ से शुरू हो, कैसे शुरू हो, ये नहीं पूछ रहे कि किसके लिए शुरू हो; और वही महत्वपूर्ण बात है तुम्हारे लिए।

किसके लिए शुरू हो? जिसे आवश्यकता हो उसके लिए शुरू हो। आवश्यकता नहीं है तो न कोई मंज़िल है, न कोई मार्ग है। और आवश्यकता है – ये बात जताई नहीं जा सकती, वो तो तुम्हें अनुभव होनी चाहिए।

कुछ भीतर की व्यग्रताएँ ऐसी होतीं हैं जो कुछ करके मिट जातीं हैं, कुछ ऐसी होतीं हैं जो कुछ पाकर मिट जातीं हैं, कुछ ऐसी होतीं हैं जो कुछ जानकर मिट जातीं हैं; कुछ ऐसी होतीं हैं जो न करने से मिटतीं हैं, न पाने से मिटतीं हैं, न जानने से मिटतीं हैं। जिनके जीवन में ऐसी व्यग्रताएँ आ गईं हों, उन्हें कुछ उपाय तो खोजना पड़ेगा न? वही अध्यात्म है।

तो अध्यात्म की ज़रूरत किसको है? जिसके ही जीवन में सतही परेशानियों से आगे गहरी परेशानियों का आभास होना शुरू हो गया है।

सतही आदमी को परेशानी भी सतही ही मिलती है। दुख, व्यग्रता सबको है, पर जिस आदमी में गहराई नहीं, उसे फिर दुख भी गहरे नहीं मिलेंगे। दुख गहरे नहीं मिलेंगे तो ऊपर-ऊपर के दुख होंगे, उनका इलाज ऊपर-ऊपर की चीज़ों से हो भी जाएगा। सौ रुपया चाहिए तुम्हें, यही दुख है तो जाओ सौ रुपया कमा लो कहीं से, हो गया इलाज अगर इतना ही दुख है तुम्हारा तो। चाट-समोसा खाना है – यही दुख है तो जाओ। और तमाम तरह की चीज़ें होतीं हैं जो आमतौर पर लोगों को परेशान करतीं हैं, उनके इलाज तो आसानी से दुनिया में ही मिल जाएँगे।

इज़्ज़त नहीं मिल रही है, कुछ आडंबर कर लो, कुछ प्रयत्न कर लो, मिलने लग जाएगी; उसके बँधे-बँधाए सूत्र और तरीके होते हैं। पैसा नहीं मिल रहा है, विदेश जाना है, सुंदर नहीं दिखते हो, वज़न कम करना है – इसी तरह के अगर तुम्हारे दुख हैं, तो इन दुखों का इलाज तो दुनिया में हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ये सतही मन के सतही दुख हैं। शादी नहीं हो रही है, घर की छत चू रही है; अब घर की छत चू रही है तो बैठकर गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा? घर की छत चू रही है तो कुछ कर लो इधर-उधर से कुछ उपक्रम, चूना बंद हो जाएगा।

फिर एक दूसरा मन होता है जिसके पास ज़रा गहरे दुख होते हैं, ज़रा आगे के दुख होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पास सतही दुख नहीं होते; सतही भी होते हैं और गहरे भी होते हैं। हो सकता है छत उसकी भी चू रही हो, लेकिन उसके पास कोई ऐसी आकुलता भी है जो छत की मरम्मत-मात्र से मिट नहीं जाती। उसे कुछ और भी चाहिए जो चाट-समोसे खाकर के या पैसा कमाकर के या विदेश जाकर के या अच्छे कपड़े पहनकर के या शादी-ब्याह करके नहीं मिलना। जिनको ज़िंदगी में उस गहराई का सूनापन, अधूरापन अनुभव होने लग जाए, उनके लिए है अध्यात्म।

इसीलिए कभी किसी ने नहीं कहा कि अध्यात्म सबके लिए है। जब वनस्पतियों के लिए नहीं है अध्यात्म, पशुओं के लिए नहीं है अध्यात्म, पत्थरों के लिए नहीं है अध्यात्म, तो ऐसे इंसानों के लिए भी क्यों होगा जो पत्थर जैसे हों या जानवर जैसे हों? जब जानवर के लिए नहीं है अध्यात्म, तो पशुतुल्य व्यक्ति के लिए कैसे हो सकता है अध्यात्म!

सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जिन्हें अब कोई ऐसा काँटा गड़ गया हो जिस तक निगाह भी नहीं पहुँचती, उँगली भी नहीं पहुँचती, कल्पना भी नहीं पहुँचती; किसी ऐसी जगह पर चोट अनुभव हो रही है जहाँ पर संसार का कोई मलहम, कोई औषधि नहीं पहुँचती; तो फिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जो लोग दुनियादारी के झंझटों से घबराकर के अध्यात्म में आते हैं, उन्हें तो निराशा ही हाथ लगेगी।

किसी को नई गाड़ी खरीदनी थी, नहीं खरीद पाया, तो भीतर से उसे लग रहा है कि बड़ा वैराग्य उठ रहा है। पुरानी गाड़ी की ओर देखने का ही मन नहीं करता, नफ़रत हो रही है पुरानी गाड़ी से। एक दिन उसके टायरों की हवा निकाल दी, शीशे तोड़ दिए, और कहा कि मैं तो अब बैरागी हो गया। और बैरागी क्यों हो गए? क्योंकि वो पुरानी गाड़ी हटाकर के नयी चाहिए थी, नयी मिली नहीं तो पुरानी को देखकर के अब कोफ़्त उठती है, तो पुरानी को तोड़-ताड़ दिया और कह दिया कि अब हम बैराग धारण करेंगे, संन्यासी हो जाएँगे। इस आदमी को सत्य नहीं, कार चाहिए। इसे कार की दुकान में जाना चाहिए, ये मंदिर आकर बैठ गया; ग़लत कर रहा है न? ये अपना समय व्यर्थ कर रहा है।

संसार से बहुत लोगों को निराशा होती है, बहुत लोग विमुख होते हैं, पर वो संसार से विमुख होकर के सत्य की ओर नहीं देखने लग जाते; वो संसार की एक दुकान से विमुख हुए हैं, वो संसार की दूसरी दुकान की ओर देखने लग जाते हैं – इसको वैराग्य नहीं कहते।

अध्यात्म उसके लिए शुरू होता है जिसको दिख गया है कि संसार की किसी दुकान में उसके घाव की दवा नहीं है।

समझ में आ रही है बात?

मंगल बाज़ार से निराश होकर बुध बाज़ार की ओर चल देना वैराग्य नहीं कहलाता! स्टार मॉल में नहीं मिला तो सिने मॉल की ओर चल दिए – ये वैराग्य नहीं कहलाता; कि तुम दिखाओ कहीं कि देखो हमारी दिशा, स्टार मॉल से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। स्टार मॉल से तो विपरीत जा रहे हो, लेकिन जा किधर को रहे हो? सिने मॉल की तरफ़।

तो माकूल प्रश्न क्या है फिर? ‘अध्यात्म किसके लिए है?’

एक छोर पर वो लोग बैठे हैं जिन्हें जगत् से आशा है, दूसरे पर वो बैठे हैं जिन्हें जगत् से निराशा है, पर ध्यान दोनों कर रहे हैं जगत् का ही। जिसको जगत् से आशा है, उसको तुम कह देते हो कि ये तो बड़ा सांसारिक, बड़ा भौतिक आदमी है। जो जगत् से निराश हुआ है, उसको देखकर के धोखा खा जाते हो। उसको देखकर के लगता है कि ‘अरे! ये तो अब किसी और दिशा की ओर मुड़ गया।‘ हाँ, वो किसी और दिशा की ओर ही मुड़ा है, किसी और आयाम की ओर नहीं मुड़ा।

दिशा बदल देने में और आयाम के ही परिवर्तित हो जाने में अंतर होता है, समझो! तुम्हारी कार ज़मीन पर सब दिशाओं में चल सकती है, पर आकाश में उड़ना एक दूसरा आयाम होता है। हम ज़मीन पर ही दिशाएँ बदलते रहते हैं, ऊपर को नहीं उठते। अध्यात्म उसके लिए है जिसे अब किसी दिशा से आशा भी नहीं और निराशा भी नहीं, क्योंकि आशा और निराशा दोनों बताते हैं कि तुम्हें रहना ज़मीनी आयाम में ही है; आशा भी कर रहे हो तो सोच रहे हो दुनिया के बारे में ही, और निराश भी हो तो सोच रहे हो दुनिया के बारे में ही।

अध्यात्म उनके लिए है जिनको कहीं और से आमंत्रण आने लग गया, जिनको यहाँ का बहुत दिखाई-सुनाई देना ही बंद हो गया।

यहाँ तक की कहानी आपको ठीक लगी होगी, अब इसके बाद की जो कहानी है वो थोड़ी विचित्र लगेगी। यहाँ तक की कहानी सुनकर के आपने निष्कर्ष ये बनाया होगा कि अध्यात्म का अर्थ है ज़मीनी आयाम को छोड़ देना; क्योंकि न आशा है, न निराशा है, न अपेक्षा है, न आशंका है, तो ऐसा लगता है जैसे आध्यात्मिक मन का ज़मीन से कोई लेना-देना ही नहीं रह जाता, वो तो आकाश का वासी हो जाता है। ये बात डराती है, हमें लगता है, ‘नीचे का तो सब छूट ही जाएगा न फिर? ऊपर का पता नहीं आकाश में जाकर मिलेगा क्या, पर नीचे का तो सब छूट ही जाएगा!’

नहीं, ऐसा नहीं होता है! आध्यात्मिक व्यक्ति सम्यक्-वास करने लगता है; हृदय से वो आकाश का हो जाता है, शरीर तो पृथ्वी का ही है, मिट्टी है, तो शरीर पृथ्वी का ही रहता है। और ये भेद जब स्पष्ट रहता है कि हृदय से वो आकाश का है, शरीर से पृथ्वी का है, तो हृदय फिर उसका वहाँ स्थापित होता है जहाँ होना चाहिए, और काया से, गति से वो ज़मीन का ही दिखाई देता रहता है। ये होने पर ज़मीन के भी उसके व्यवहार में, आचरण में, सम्बन्धों में आसमान-सी व्यापकता आ जाती है, सूर्य-सी रोशनी आ जाती है, वो पृथ्वी का अँधेरा मिटाने वाला बन जाता है।

जो आकाश के आयाम का हो गया, वो पृथ्वी त्याग नहीं देता, वो पृथ्वी का प्रकाश बन जाता है – ये बात ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि पृथ्वी के खो जाने का या छिन जाने का डर ही है जो हमें अध्यात्म की ओर मुड़ने नहीं देता, हमें लगता है अध्यात्म की ओर मुड़े नहीं कि यहाँ जो कुछ है वो सब गँवा देंगे। यहाँ जो कुछ है वो सब गँवा नहीं देंगे, यहाँ जो कुछ है उसे प्रकाशित कर देंगे।

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=XaLX4kLpIcg