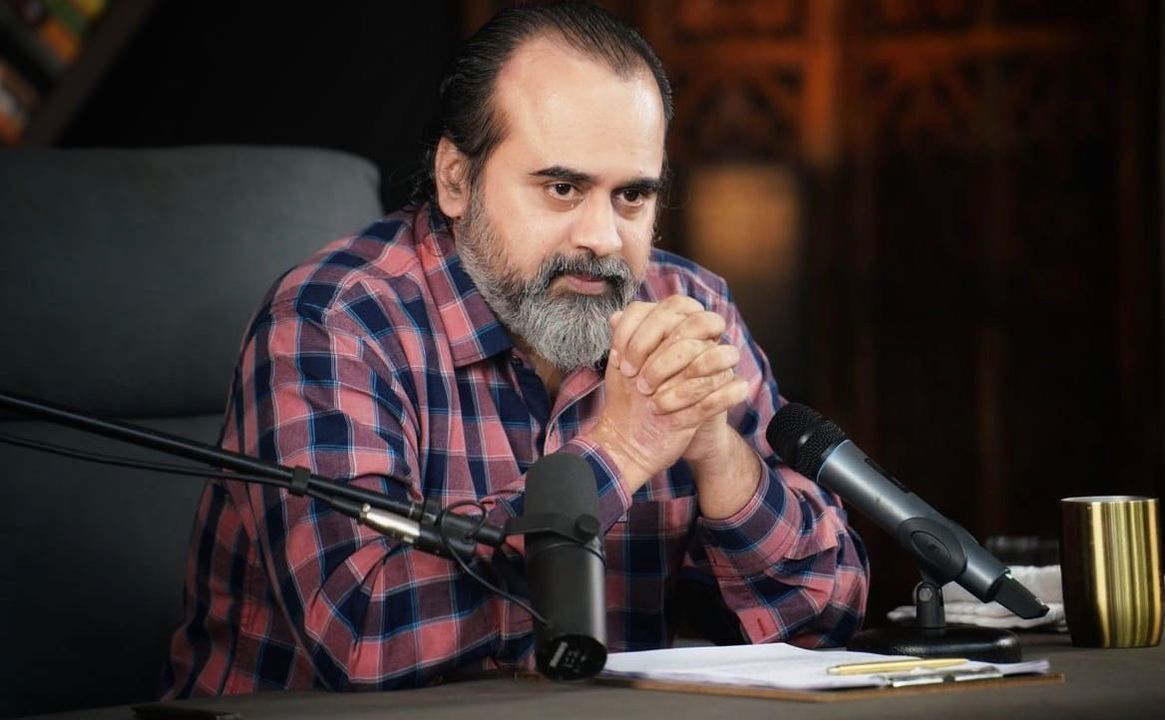

शरीर को इतना महत्व देना ज़रूरी? || आचार्य प्रशांत (2020)

प्रश्नकर्ता: प्रणाम, आचार्य जी। क्रान्ति लाने के लिए धारणा पर काम करें कि मैं अभी आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ या फिर स्वीकारें कि अभी मैं शरीर हूँ, अहंकार है तो क्रान्ति आएगी, आत्मा राम तक पहुँचेंगे। दोनों में से कौनसा?

आचार्य प्रशांत: ज़िन्दगी के साथ ज़रा जुड़ते क्यों नहीं? ज़िन्दगी के साथ जुड़ो तो इन सब शब्दों से निजात मिले। ये मन्त्र बार-बार जपकर क्या होगा कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। जो जीवन का नर्क है, जिसने खौफ़ में रखा हुआ है बिलकुल। सबके जीवन में खौफ़ है न? बोलो। ऐसे कहने से नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। उल्टा रास्ता लेना होता है। उल्टा रास्ता समझो। हाँ, मैं शरीर ही हूँ अपनी नज़र में, और अपनेआप को शरीर मानने का जो अंजाम है वो भुगत रहा हूँ। क्या मैं भुगतना चाहता हूँ ये अंजाम। क्या मैं चाहता हूँ कि अभी जो मेरी स्थिति है बनी रहे। अगर नहीं चाहता हूँ कि मेरी ऐसी ही स्थिति बनी रहे, तो मुझे अपनेआप को शरीर मानना छोड़ना होगा, क्योंकि मेरी सारी दुर्गति का कारण मेरा देहभाव ही है। तब छूटता है देहभाव। ये मत जल्दी से कह दो, ‘मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ; मैं मन नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ।’ ये सब झुनझुने हैं, खिलौने हैं।

जिस मन को नकार रहे हो उसी मन की लहरें हैं ये सब विचार ‘मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ।’ ज़मीन पर आओ, यथार्थ पर आओ। पूछो अपनेआप से कि अगर मैं शरीर नहीं होता तो मुझे इतना डर क्यों लगता। अगर मैं शरीर नहीं होता तो दूसरे शरीरों के प्रति मुझमें इतनी आसक्ति क्यों होती। शरीर को ही तो शरीर से आसक्ति होगी न? जो अपनेआप को शरीर मानेगा वही तो दूसरों को शरीर मान रहा होगा? तभी तो दूसरे के शरीर उसे इतना ललचाते होंगे?

पूछो अपनेआप से, ‘खुद को शरीर मानकर मिल क्या रहा है मुझको?’ शरीर मानने से तो घाटा-ही-घाटा दिख रहा है, तो क्या मेरे पास कोई विकल्प है शरीर न मानने का खुद को। अगर मेरे पास वो विकल्प है तो भाई उस विकल्प को आज़माना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर वाला विकल्प है ये कुछ जच रहा नहीं है। इसमें घाटा है, मामला जम रहा नहीं है। ये चीज़ दिखाई देनी चाहिए न? हममें से कोई ऐसा नहीं है जो घाटे में जीना चाहता हो। जब दिखने लग जाता है कि देहभाव रखकर, मनभाव रखकर घाटा हो रहा है, तो फिर हम खुद ही वो सौदा बन्द कर देते हैं।

प्र: माने दोनों भी नहीं मानना है? मानना भी नहीं है, स्वीकारना भी नहीं है, ऐसा हुआ?

आचार्य: जो सामने है, तुम्हारे पास विकल्प है उसे मानने या न मानने का? जो सामने है उसके सामने तो मजबूर हो जाना चाहिए न? मैं कहूँ कि इसको (पानी का गिलास) पानी मानूँ या न मानूँ। तो ये मेरी बेईमानी हुई न? अगर मैं ये विकल्प भी रख रहा हूँ कि नहीं मान सकता, तो विकल्प ही बेईमानी हो गया न? अगर मैं ये विकल्प भी रख रहा हूँ कि मैं इसको पानी मान सकता हूँ, तो जो मान सकता है अभी वो थोड़ी देर में मानने से इनकार भी कर सकता है न? तो ये विकल्प रखना भी—कि मानूँ या न मानूँ—बेईमानी हो जाता है। जो चीज़ जैसी है, जस-का-तस उसको अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी, एकनॉलेजमेंट (अभिस्वीकृति) देना पड़ेगा। बीच में तुम अपनी पसन्द-नापसन्द को, अपनी धारणाओं को, अपने मूल्यों को नहीं ला सकते भाई।

कुत्ता, कुत्ता है, न तो केंचुआ है, न डाइनासोर है। कुत्ता दौड़ा रहा है तुम्हें, तुम मान्यता बनाओ कि तुम्हारे पीछे डाइनासोर लगा हुआ है, तो बेईमानी हो गयी? और तुम मान्यता बनाओ कि नहीं कुत्ता थोड़ी है ये तो केंचुआ है ऐसे ही रास्ते का उधर, तो वो भी बेईमानी हो गयी। मान्यता बनानी ही नहीं है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देख लेना है। मानने, न मानने का सवाल कहाँ है? इसमें जटिलता कहाँ पर आ रही है? ज़िन्दगी जी रहे हो, ज़िन्दगी के तथ्य सामने हैं, उन तथ्यों को तत्काल अनुमति क्यों नहीं देते भीतर आने की? बीच में तुम उन पर कुछ प्रयोग क्यों शुरू कर देते हो? तथ्यों को किसी प्रक्रिया से क्यों गुज़ारते हो भीतर तक लाने से पहले?

सामने की जो बात है उसे जैसे-का-तैसा भीतर आने दो। उसमें ज़रा भी घपला, घाल-मेल, मिश्रण कुछ मत करो। कोशिश तो यहाँ तक करनी चाहिए कि जो घटना घट रही है उस घटना को नाम तक मत दो। जितना समय लगाओगे न, उतना तुम घटना के यथार्थ से दूर होते जाओगे और भीतर बस एक विकृत छवि बचेगी। अब तुम तक यथार्थ नहीं पहुँचा है, यथार्थ की एक विकृत, बिगड़ी हुई, डिस्टॉर्टेड (विकृत) छवि पहुँची है। ये नहीं होने-करने देना है। बात खट से लग जाए, सोचने की ज़रुरत भी न पड़े।

जो सामने है उसको लेकर के सोच को बीच में मत आने दो। कुछ बुरा लगा, बुरा लगा, हाँ, लगा। इसमें अब तुम सोचने लग जाओगे तो जो चोट लगी थी भीतर उस चोट को तुम किसी तरह का अलंकृत नाम दे दोगे, कहोगे, ‘नहीं ये चोट नहीं है, ये तो कामदेव का बाण है। नहीं, चोट थोड़े ही है, ये तो किसी ने अपने दुपट्टे से सहलाया है हमको। नहीं, नहीं, ये चोट नहीं है, ये तो कोई हमारा शुभेच्छु है जो जीवन का सबक देकर गया है।’ चोट लगी, लगी तो लगी, और जब चोट लगी, अनुभव उसी समय हो गया न? बस, जब अनुभव हुआ उसी वक्त उस अनुभव को भीतर आने दो। उस अनुभव के साथ नाम, किस्सा, कहानी मत जोड़ो।

प्र: क्रान्ति लाने के लिए तो कुछ करना होगा? उसमें कुछ?

आचार्य: अनुभव खुद ही क्रान्ति ला देगा। तुम्हारा स्वाभाव नहीं है घटिया अनुभवों में जीना। हम सबका हमारी खुशकिस्मती है कि स्वभाव बहुत पाक-साफ़ है। सबका। एकदम साफ़। उस पर ज़रा भी अगर गन्दगी बैठती है तो दर्द उठता है। वो दर्द ही क्रान्ति ला देता है। बशर्ते तुम गन्दगी को कोई खूबसूरत नाम न दे दो। हमारा स्वभाव ये है ही नहीं कि हम क्षुद्रता को, डर को, झूठ को, भ्रम को, बर्दाश्त करें। तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं। तुम हल्के नहीं रह पाओगे, मुक्त नहीं रह पाओगे, सहज नहीं रह पाओगे।

तो सहज रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी असहजता को छुपाओ मत खुद से। तुम असहज हो ये तत्काल स्वीकार कर लो बिना किसी घपले के। ये जो असहजता का स्वीकार है यही असहजता को मिटा देगा, तुम्हें सहज होना पड़ेगा। स्वभाव मजबूरी है।

‘हमारा स्वभाव ये है ही नहीं कि हम क्षुद्रता को, डर को, झूठ को, भ्रम को, बर्दाश्त करें।’