सचमुच इतने मजबूर हो कि सुधर नहीं सकते?

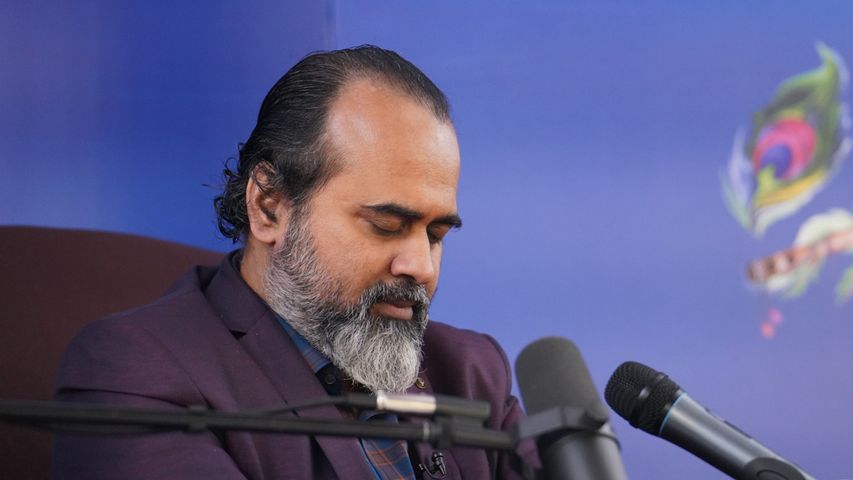

Acharya Prashant

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, बचपन से जो लोगों ने सिखा दिया है, उसकी वजह से मैं भुगत रहा हूँ। अब क्या करूँ?

आचार्य प्रशांत: देखो, व्यवहारिक होकर देखा करो। किसी की भी गलती हो, भुगत कौन रहा है? जल्दी बताओ। तुम बिलकुल सही जा रहे हो अपनी सड़क पर। और सड़क सकरी है, और तुम पैदल चले जा रहे हो। तभी गलत दिशा से तुम पाते हो कि एक दैत्याकार ट्रक तुम्हारी ओर चला आ रहा है। अब गलती किसकी है? ट्रक वाले की। और तुम कहो कि “मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो नहीं हटूँगा”। मत हटो। भुगतेगा कौन? या गलती का कानून बताओगे? गलती किसकी है? ठीक है, तो जब भिड़ंत होगी तो टाँग भी ट्रक की ही टूटनी चाहिए। तुम्हारी क्यों टूटे?

खोट निकालना दूसरों में बहुत भारी पड़ता है क्योंकि खोट तो तुमने निकाल दी दूसरे की, पर झेल कौन रहा है? ग़लती किसी की भी हो, हमे नहीं पता कि ग़लती किसकी है, पर भुगत कौन रहा है?

अगर तुम कहोगे कि ट्रक वाले की गलती है, जैसे तुमने कह दिया कि बचपन से हमें उलटी पट्टी पढ़ा दी गई इसलिए हम भुगत रहे हैं — इसमें हमारी गलती नहीं है, बचपन से हमें जिन्होंने गलत शिक्षा दी है, उनकी गलती है — वैसे ही ट्रक वाला बोल देगा, “मुझे दोस्तों ने ज़बरदस्ती आज पिला दी तो सारी गलती दोस्तों की है। मैं क्यों भुगतूँ?”

अंततः गलती किसकी है इसपर तो तुम कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। कोई आखिरी निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। हाँ, दूसरों की गलती खोजते-खोजते कष्ट तुम ख़ुद बहुत सह जाओगे। और सुधरने के रास्ते में बड़ी- से-बड़ी बाधा यही होती है कि, “हमारी थोड़े ही गलती है। हमारी गलती नहीं है!”

ट्रक सही दिशा आ रहा हो कि गलत दिशा आ रहा हो, अगर सामने से चढ़ा ही आ रहा हो तुम्हारे ऊपर, तो बराबर की त्वरा से, बराबर की उर्जा से, कूदकर अलग हो जाना। यह मत कहना कि “जब हमारी गलती होगी तब हम झटके से कूदकर अलग हो जाएँगे और जब ट्रक वाले की गलती होगी तो पहले रुके रहेंगे, उसे दो-चार गाली सुनाएँगे, उसे उसकी गलती का एहसास कराएँगे, पुलिस को फोन करेंगे, और फिर हटेंगे”। नहीं साहब, गलती आपकी हो या गलती उसकी हो, यह प्रश्न ही व्यर्थ है। और अध्यात्म में यह प्रश्न व्यर्थ ही नहीं, घातक हो जाता है क्योंकि ले देकर गलती तो पता ही नहीं चलता कि मौलिक रूप से किसकी है। क्योंकि मौलिक तो मात्र परमात्मा होता है। अंततः तुम गलती खोजते-खोजते यही पाओगे कि कहोगे गलती उसकी है।

लो, निकाल लो गलती, क्योंकि सारी श्रृंखलाएँ अंततः जाकर के रुकेंगी तो वहाँ पर न। आखिरी कड़ी तो वही है। तो हर गलती की भी आखिरी कड़ी कौन है? वही है। यह सिद्ध करके तुमने पा क्या लिया कि भूल बनाने वाले (परमात्मा) की है? इससे तुम्हारा दर्द कम हो गया? नहीं, दर्द नहीं कम हुआ।

मैं बताता हूँ क्या मिला — दूसरों की गलती निकालने में अहंकार को सुख बहुत मिलता है। दर्द नहीं कम होता पर सुख मिल जाता है।

ऐसा सुख किस काम का जो दर्द कम तो करता ही नहीं बल्कि और दर्द लेकर आता है, बोलो? वाहनों की टक्कर में तो ऐसा खूब होता है। कोई भी आएगा गाड़ी भिड़ाकर के पहला वक्तव्य उसका यह होगा — “नहीं, मेरी गलती नहीं थी”। मैं कहता हूँ फ़र्क क्या पड़ता है इस बात से कि तुम्हारी गलती थी कि उसकी गलती थी?

मैं छोटा था तो पिताजी मेरे मुझे स्कूटर चलाना सिखा रहे थे। बोले, पहला नियम, सड़क पर तुम्हारे अलावा सब अंधे हैं। कभी किसी की खोट मत निकाल देना। लगातार यह मानकर चलो कि तुम्हारे अलावा सब अंधे हैं, इसीलिए बचने की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारी ही नहीं है, मात्र तुम्हारी है। कभी यह तर्क तो देना ही मत कि वो सामने वाला गलत चला रहा था इसलिए दुर्घटना हो गई। टाँग किसकी टूटी? तुम्हारी टूटी न। तो यह तर्क किस काम का कि मेरी थोड़ी ही गलती थी। यह तर्क तो देना ही मत कि सरकार बड़ी बेकार है, अचानक से गड्ढा आ गया। होगी सरकार बेकार। टाँग किसकी टूटी? तुम्हारी न। और अध्यात्म में तो सदा गलती निकालना आसान रहता ही है।

हम सब जानते हैं कि अहंकार बाहरी प्रभावों से ही पोषण पाता है।

तो जैसे ही तुम्हारी कोई खोट उजागर हो, तुरंत कह दो, “नहीं, यह खोट मौलिक थोड़े ही है। यह तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की करतूत है। नहीं साहब, हम थोड़े ही बुरे थे, वह तो कुसंगति में पड़ गए, हमारा मोहल्ला खराब था।” गलती लगातार दूसरे की है, और बात तुम्हारी ठीक भी है, गलती तो दूसरे की ही है, पर टाँग किसकी टूटी?

मैं फिर पूछता हूँ, वह आया था कुसंगी तुम्हें प्रभावित करने, तुम प्रभावित हुए क्यों? तो तुम कहते हो, “हम छोटे थे, हमें कुछ पता नहीं था। हम गोलू थे, हम प्रभावित हो गए।” तो मैं पूछता हूँ कि तुम अभी भी गोलू हो? बचपन में बुरी सोहबत का असर पड़ गया तुम पर, अभी क्या उम्र है तुम्हारी? पर रोना चलता रहता है — “हम क्या करें! बचपन में हमें सुख-सुविधा नहीं मिली तो हमें कुछ आता नहीं।” बचपन में नहीं मिली, कितना लंबा बचपन है तुम्हारा? कितने साल के हो?

प्रश्नकर्ता: तीस साल।

आचार्य प्रशांत: अब क्या कहें, बताओ? तो दुनिया में फिर दो ही तरह के लोग होते हैं: एक — जो परिस्थितियों का, संयोगों का, और दूसरों की गलतियों का रोना रोते रहते हैं। ये हर तरीके से पिछड़ते हैं, ये संसार में भी पिछड़ते हैं और अध्यात्म में तो इनका प्रवेश ही नहीं होता। दूसरे — जो कहते हैं कि बाहर-बाहर जो चल रहा है सो चल रहा है, भीतर तो मेरा साम्राज्य होना चाहिए था न। दूसरे जो कर रहे हैं, वह दूसरे जाने। मेरे साथ कुछ गलत हो तो तभी सकता था न जब मैं उसको सहमति दूँ। दूसरा आया मुझे ज़हर पिलाने, पीना या न पीना किसका निर्णय था? मेरा निर्णय था न। तो मैं दूसरे पर ही दोषारोपण कैसे करता रहूँ? बाहर वाले ने शोर बहुत मचाया, पर उस शोर से कंपित हो जाना है या नहीं, उस ओर से प्रभावित हो जाना है या नहीं, यह निर्णय किसका था? — यह वह आदमी है जो ताकत का वरण करता है। यह वह आदमी है जो अपनी कमज़ोरी का रोना नहीं रोता कि, “मैं क्या करूँ दुनिया ने मेरे साथ बेवफ़ाई कर दी। दुनिया ने अन्याय कर दिया।” वह कहता है, “दुनिया को जो करना था, दुनिया करती रही, और दुनिया का सारा असर होता है मुझपर, पर बाहर-बाहर होता है। भीतर सत्ता मेरी है। तुम्हें जितना शोर मचाना है, बाहर मचा लो। तुम्हें जितने घाव देने हैं, बाहर दे लो। भीतर के मालिक हम हैं।” और इसी बात को ऐसे भी कहा जाता है — भीतर हमारा मालिक बैठा है। बाहर वालों की भीतर कोई पहुँच ही नहीं है। तो वे भीतर उपद्रव कैसे कर लेंगे?

अगर तुम पहली कोटि के आदमी हो तो मैं तुमसे कह रहा हूँ — तुम दुर्बलता के समर्थक हो। तुम कमज़ोरी के पुजारी हो। कमज़ोरों को तो दुनिया में ही कुछ नहीं मिलता, बेटा। जो दुनिया के पार है, वह तुम्हें कैसे मिल जाएगा, कमज़ोरी के साथ? और ताकत का पहला प्रमाण होता है कि आदमी कहता है कि मेरे भीतर मेरी हुकूमत चलती है। दोष का कोई अंत नहीं होता; तुम देते जाओ दोष। खतरनाक बात जानते हो क्या होगी? तुम जो दोष की कहानी सुना रहे होगे, वह कहानी सही भी होगी। तो मैं यह बिलकुल नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम अगर कह रहे हो कि दोष दूसरों का है तो तुम गलत कह रहे हो। तुम गलत नहीं कह रहे हो। मैं बस तुम्हारी सारी कहानी के बाद एक सवाल पूछता हूँ — टाँग किसकी टूटी?

निश्चित रूप से दोष उस ट्रक ड्राइवर का था जो गलत दिशा से लेकर के भगा आ रहा था। तुमने ठीक कहा, दोष दूसरों का है। माँ ने गलत तालीम दी, शिक्षकों ने उल्टे संस्कार दे दिए, टीवी और मीडिया ने मन को भ्रष्ट कर दिया। सारा दोष दूसरों का है — बात तुमने बिलकुल ठीक बोली। पर टाँग किसकी टूटी?

तो या तो दूसरों को दोष देते रहो या कह दो कि दोष किसी का हो, अंततः जीवन मेरा है तो ज़िम्मेदारी भी मेरी है, भाई। तो इन दो लोगों में अंतर करना आ रहा है न? पहले आदमी को सुख मिलता है दूसरों की खोट निकालने में। और दूसरा आदमी प्रेमी है, उसमें जीवन के प्रति प्रेम है। वह कह रहा है खोट निकालकर क्या मिलेगा? मेरा स्वास्थ्य ज़रूरी है। मेरी टाँग नहीं टूटनी चाहिए। और पहला आदमी कहता है कि टाँग मेरी भले टूट गई हो लेकिन मज़ा बहुत आया। अब मैं टूटी टाँग दिखा- दिखा कर ऐलान करूँगा कि, देखो, गलती दूसरे की है और यह रहा सबूत। मेरी टूटी टाँग इस बात का सबूत है कि गलती दूसरों की है।” इस आदमी को अपने से कोई प्रेम नहीं है, यह अपनी टाँग तुड़वाने को तैयार है ताकि दूसरों को गलत साबित कर सके। भाई, टूटी टाँग दिखाकर जब तुम जाओगे अदालत के सामने तो उस ट्रक ड्राइवर को सज़ा ज़्यादा मिलेगी। यही तुम कूद गए होते, ट्रक के सामने से अपना बचाव कर लिया होता, तब तो कोई कोर्ट-कचहरी-अदालत होती ही नहीं। ट्रक अपना झूमता हुआ निकल गया होता। पर तुम तो आ गए ट्रक के नीचे, टाँग गई टूट, अब चलेगा मुकदमा — “अब चखाएँगे बच्चू को मज़ा! और एक जगह से टूटती हो टाँग तो तीन जगह से टूटे, क्योंकि जितनी टूटी होगी टाँग, उतनी ज़्यादा इसको सज़ा मिलेगी।” इस

आदमी को अपने स्वास्थ्य से कोई प्रेम नहीं है। इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे को सज़ा दिलवाने में। अब तुम चुन लो कि इन दोनों में से कौन-सा आदमी होना है तुमको।

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, अगर कभी ट्रक पीछे से आकर के ठोक दे?

आचार्य प्रशांत: जितनी बार आगे से ठोक रहा है पहले तुम उससे बच लो। अभी भी जो तर्क है वह टाँग तुड़वाने के ही पक्ष में है। पहले उतना तो बच लो जितना तुम्हारी सामर्थ्य में है।

सन्नाटा पसरा हुआ है। टाँग किसी को नहीं बचानी। ट्रक वाला जेल जाना चाहिए, वह ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आदमी का चित्त ऐसा क्यों है कि उसे दुःखी हो जाना मंज़ूर है, स्वस्थ रहना नहीं?

इन्होंने कहा न, “हमारा चित्त अपने ही ऊपर दर्द क्यों आरोपित करता है? हम ख़ुद को ही दर्द देने में इतना यकीन क्यों रखते हैं?”, चलो, अब इसी बात को ऐसे ही देख लेते हैं।

जो स्वस्थ होता है, अक़्सर उसे ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं। और जिसकी टाँग टूटी होती है, अक़्सर उसे कम-से-कम शारीरिक रूप से आराम और दूसरों का ध्यान मिलता है। और हमारे साथ यह बड़ी बदनसीबी है कि हमें यह हक है कि हम पीड़ा को, दर्द को स्वास्थ्य के ऊपर तवज़्ज़ो दे सकते हैं। और हमारे पास कारण होते हैं। घटिया काम करके तुम दूसरों को जितना आकर्षित कर सकते हो, उतना तुम सहज और स्वस्थ रहकर नहीं कर पाओगे।

तुम घर में घुसो और तुम मस्त- मग्न हो, कौन तुम्हारी ओर देखेगा? और तुम घर में घुसो और टाँग टूटी हुई है, और खून बह रहा है, तो घर क्या, पूरा मौहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। और यह बात तुमने पकड़ ली है बचपन से।

तुम शांतिपूर्वक अपनी बात कहो, कौन ध्यान देगा? तुम घर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दो, फिर देखो। ख़ुद को पीड़ा देने के मज़े होते हैं बहुत। और यह बात बच्चे बखूबी जानते हैं। बच्चे तक बखूबी जानते हैं! ध्यानाकर्षण की पुरानी विधि है — “हम खाना नहीं खा रहे”। तुम खाना नहीं खा रहे? इस विधि का सदुपयोग भी किया गया है पर दुरूपयोग भी खूब किया गया है।

क्रांतिकारियों ने जेलों में अनशन करे थे। वो अनशन किसी ऊँचे उद्देश्य के लिए थे — “हम खाना नहीं खा रहे”। लेकिन घर-घर में अनशन होते हैं — “तुमने मेरी माँ को कुछ बोल दिया, खाना नहीं बनेगा आज”।

एक ऐसा मन चाहिए जो किसी भी हालत में सहजता को और स्वास्थ्य को पीड़ा से ज़्यादा ऊँचा समझता हो, वरीयता देता हो। यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और रोगी चित्त की निशानी है कि उसे रोगी होना पसंद ही आने लगता है। वास्तव में रोगी होना एक तरह की शर्म की बात होनी चाहिए। सूरमा तो ऐसा चाहिए जो रोगी हो भी तो अपनेआप को रोगी घोषित न कर दे क्योंकि उसको पता है रोग बाहर की बात है। वह बीमार है भी तो वह अपने मुँह से कहना पसंद नहीं करेगा कि मैं बीमार हूँ।

और एक दूसरा चित्त होता है जो तैयार ही बैठा होता है घोषित करने को कि मैं तो बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ। यह कमज़ोर और दुर्बल चित्त की निशानी है। इसको दुर्बलता से और रोग से ही मोह हो गया है क्योंकि दुर्बलता के फ़ायदे हैं, मोह के फ़ायदे हैं।

मैं आपसे बस यही निवेदन कर रहा हूँ कि दुर्बलता के और रोग के तो फ़ायदे हैं, वह फ़ायदे आपने अनुभव भी किए होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का मज़ा ही दूसरा है। अस्पताल में रहते हो तो ध्यान मिलता है दूसरों का और सहानुभूति मिलती है। मिलती है न? और अगर अस्पताल में ही फँस गए हो तो हो सकता है मुफ़्त की भी कुछ चीज़ें मिलने लग जाएँ। कोई कुछ रुपए पैसे दान कर दे, कोई आकर के सिरहाने फल रख जाए। पर इन सब चीज़ों के लिए क्या तुम खेल का मैदान छोड़कर के अस्पताल में भर्ती होना चाहते हो, बोलो?

खेद की बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो सहानुभूति के लिए, दान के लिए, और मुफ़्त के फलों के लिए अस्पताल में भर्ती होने को तैयार हो जाते हैं। तुरंत उनकी ज़बान से निकलने को तैयार रहता है, क्या? “मैं बीमार हूँ”। मत कहो जल्दी से कि तुम बीमार हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जब शरीर बीमार हो भी, जब मन बीमार हो भी, तब भी मत कहो जल्दी से कि बीमार हूँ।

निरामय होना स्वास्थ्य है तुम्हारा। उपनिषद तुम्हारी यही पहचान बताते हैं, क्या? अनामय हो, निरामय हो। तुम वो हो जिसे कभी कोई रोग लग ही नहीं सकता। फिर इतनी जल्दी से क्यों कह देते हो कि शरीर के रोगी होने से तुम भी रोगी हो गए? जहाँ तुमने जल्दी से स्वीकारा कि “मैं परेशान हूँ”, कि “मैं रोगी हूँ”, कि “मैं दुर्बल हूँ”, तहाँ तुमने एक झूठी पहचान पकड़ ली। शरीर रोगी होता है न, अपनेआप को रोगी कहकर तुमने क्या पहचान पकड़ ली? कि शरीर हो तुम। और यह पहचान झूठी है, झूठी पहचान तुम्हारे काम नहीं आ सकती। कृपा करके दुर्बलता के पक्षधर मत बनो।

पूरा आध्यात्मिक साहित्य, खासतौर पर वेदांत, अगर किसी एक शब्द में समा जाता है, तो वह शब्द है— निर्भयता; वह शब्द है — ताकत।

अध्यात्म का तो मतलब ही है — बल।

दुर्बलता की बातें करोगे तो अध्यात्म में क्या जगह है तुम्हारी? लोग छोटे-मोटे तरीके से सकारात्मक होने की बात करते हैं — ‘पॉजिटिविटी’। वह सब बड़ी छोटी-मोटी पॉजिटिविटी है।

अध्यात्म सबसे बड़ी सकारात्मकता है — ‘द ग्रेटेस्ट पॉजिटिविटी’।

अध्यात्म जानते हो क्या बोलता है तुमसे? कि तुम मर भी गए, तब भी तुम बीमार नहीं हो। यह तो छोड़ दो कि तुम जब बीमार हो, तब तुम बीमार नहीं हो; तुम मर भी गए तो भी तुम बीमार नहीं हो सकते क्योंकि तुम वह हो जिसकी मृत्यु नहीं। जिसकी मृत्यु नहीं, वह क्या बोल रहा है? मैं बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि उसे चिथड़ों का लालच हो गया है। कौन से चिथड़े? बीमार होने में जो सुख मिलता है। राजा चिथड़ों के लालच में अपनेआप को भिखारी घोषित कर रहा है। भिखारी बन गया तो क्या मिलेंगे? चिथड़े मिलेंगे न, चिथड़े। तो यह बात कितने गौरव की लग रही है, बोलो? राजा को चिंदिओ का, चिथड़ों का लालच हो गया है। और राजा के पास तो चिंदी और चिथड़े होते नहीं, तो चिंदी-चिथड़े होने के लिए उसे क्या बनना पड़ेगा? भिखारी।

चिंदी-चिथड़ों के लिए राजा बार-बार कह रहा है, “मैं तो भिखारी हूँ”। वैसे ही तुम बोलते हो, “मैं तो रोगी हूँ; मैं तो कमजोर हूँ; मैं तो छोटा हूँ; मुझे तो समाज ने उत्पीड़ित कर रखा है; मैं तो अतीत का मारा हुआ हूँ”।

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, अपने देश में ख़ासकर जो कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं, वहाँ तो जो बीमार चित्त नहीं है, उससे बहुत चिढ़ने लग जाते हैं।

आचार्य प्रशांत: वो चिढ़ने लग गए। टाँग किसकी टूटी?

प्रश्नकर्ता: उनकी टूटी।

आचार्य प्रशांत: अगर उनकी टूटी तो तुम क्यों परेशान हो? बात यह है कि उनकी चिढ़ के कारण तुम अपनी टाँग तुड़वा लेते हो। तुम कहते हो कि, “अगर मैं स्वस्थ हूँ तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। लोग कहते हैं इसको देखो, इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है।” और जो तुमसे ईर्ष्या करेगा, वह तुम्हें हानि भी देगा, तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो तुम कहते हो कि कहीं नुकसान न हो जाए तो चलो मैं भी दुर्बल ही रहा आता हूँ। तो उनकी चिढ़ के कारण टाँग किसने तुड़वा ली? तुमने। अरे भाई, उनकी रज़ामंदी या उनकी दोस्ती इतनी बड़ी बात है क्या कि उसके लिए तुम अपनेआप को आत्मा से ही दूर कर दो? जो हो नहीं, वह बन जाओ? फिर वही बात है न कि चिथड़े इतने आकर्षक लगे कि राजा ने कहा — “मैं तो भिखारी हूँ। क्या चिथड़े हैं! हीरे-मोती तो रोज़ ही रहते थे; बड़ा बाहुल्य है। ये चिथड़े पहली बार देखे हैं। क्या खुशबू उठती है!”

मालूम है, कुछ होता है हमारे भीतर जो गंदगी का बड़ा आग्रही होता है, उसे गंदगी से बड़ा मोह होता है — उससे बचना चाहिए। और वह सबके भीतर होता है; वह जन्मजात है।

तुम पैदा हुए, तुम्हारे साथ वह भी पैदा हुआ। उसको मल ही सुहाता है। मुझे तो अपने ही बचपन से एक घटना याद है। कहीं पर घूमने-घामने गए थे। मैं बहुत छोटा था, तीन वर्ष या पाँच वर्ष का कुछ रहा होऊँगा। तो जहाँ मिलने गए थे, वहाँ पर उन्होंने लाकर सामने तश्तरी में काजू, बादाम, किशमिश, यह सब रख दिए खूब सारे। और मैं छोटा था, गोल-मटोल। मैंने दमादम-दमादम खाना शुरू कर दिया तो माँ ने आँख दिखाई। बोलीं, “जो कुछ भी रखा है उठाना मत, बहुत हो गया”। मैंने कहा “ठीक, जो कुछ भी रखा है उठाना मत”। जिनसे मिलने गए थे, उनकी एक बिटिया थी छोटी। वह खाए जा रही थी, मैं उसको देख रहा हूँ कि यह तो खाए जा रही है। वह खाए तो उसका कुछ गिर जाए ज़मीन पर। मैंने कहा, “यही तो कहा गया है, जो ऊपर है वह नहीं खाना तो जो-जो गिरा है, वह मैंने बीन-बीन कर उठाना शुरू कर दिया और फाँकना शुरू कर दिया”। फिर घर आकर मेरा जो हुआ सो हुआ लेकिन वह दृश्य बड़ा नाटकीय था; अ ड्रमेटिक एक्सपोज़िशन ऑफ़ सम डीप फैक्ट (कुछ गहरे तथ्यों की नाटकीय अभिव्यक्ति)। बच्चा गिरी हुई चीज़ को बीन-बीन कर खा रहा है। हमारे भीतर कुछ है ऐसा जिसको गिरी हुई चीज़े बहुत पसंद है।

प्रश्नकर्ता: फ़कीर को बासी रोटी।

आचार्य प्रशांत: वह यह नहीं कहता कि मुझे ताज़ी रोटी दोगे तो नहीं खाऊँगा। उसको बासी ही मिलती है और बासी में मग्न है, उसको ताज़ी से इनकार नहीं है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसको ताज़ी रोटी से इनकार है और जिसको बासी में रस मिलता है। जो कहना ही चाहता है कि मैं तो शिकार हूँ, मैं तो शोषित हूँ, मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो गलत हुआ है।

लोग आते हैं मिलने। इससे पहले कि अपनी समस्या बताएँ, लंबी अपनी कहानी बताएँगे कि कैसे बचपन से ही उनका उत्पीड़न हुआ। “माँ ठीक नहीं थी, बाप ठीक नहीं था, छोटे कस्बे में पैदा हुए तो पढ़ाई ठीक नहीं हुई, फिर बचपन में कोई बुरी घटना घट गई मेरे साथ, फिर जिस क्षेत्र की पढ़ाई करना चाहते थे उसकी अनुमति नहीं मिली तो किसी दूसरी कॉलेज में धकेल दिए गए” — और यह सब बताने के बाद कहेंगे कि, “अब न, एक छोटी सी समस्या है”। क्या? “मैं बड़ा धूर्त हूँ”। सीधे-सीधे इसपर क्यों नहीं आते कि तुमने धूर्तता का वरण किया है, चुनाव किया है? तुम इतनी लंबी कहानी सुना ही इसीलिए रहे हो ताकि तुम ज़ायज़ ठहरा सको अपनी धूर्तता को, ताकि तुम कह सको कि धूर्त होना मजबूरी-वश हुआ। “मेरे साथ इतनी घटनाएँ घटीं कि अंततः मुझे धूर्त हो जाना पड़ा”। फ़िल्मों में होता है न? नायक का भोला-भाला मासूम बाप मार डाला जाता है, माँ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बहन का बलात्कार हो जाता है; पुरानी हिंदी फ़िल्में। और फिर निर्दोष नायक बंदूक उठा लेता है, दनादन फिर बरसती हैं गोलियाँ।

चैन, स्वास्थ्य और आंतरिक बल तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज़ होने चाहिए कि तुम उनपर कभी आँच न आने दो — इतनी बड़ी चीज़। तुम्हें ताकत से इतना प्यार होना चाहिए कि अपनी असफलता और हार के बड़े-से-बड़े क्षण में भी तुम यह न कहो कि हार गया और टूट गया। जो ताकत का प्रेमी नहीं, वह परमात्मा का प्रेमी नहीं। जो बार-बार अपनी कमज़ोरी का रोना रोए, वो शैतान का भक्त है।

सारी तपस्या का उद्देश्य ही यही होता है, समझिएगा, कि तुम जान सको कि तुम में कितनी ज़्यादा ताकत है। तपस्या होती ही है इसीलिए। तपस्या समझ लो एक तरह से प्रयोग होता है कि देखें तो सही कि हम में जान है कितनी है। हम कितना झेल सकते हैं। अब उस झेलने में कष्ट तो हो रहा है लेकिन कुछ ऐसा नया तुम्हारे सामने खुल रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है।

क्या खुल रहा है तुम्हारे सामने? तुम्हारी ताकत का नज़ारा खुल रहा है तुम्हारे सामने।

तुम्हें लगता था कि तुम एक सीमा से ज़्यादा झेल नहीं पाओगे, और तुम पा रहे हो कि तुम उस सीमा को कब का पार कर गए और अभी भी बर्दाश्त कर सकते हो। दर्द की सीमा को पार कर गए हो अगर तो दर्द तो खूब हो रहा होगा लेकिन दर्द जितना बुरा लग रहा है, उससे ज़्यादा, कहीं-कहीं ज़्यादा अतुलनीय आनंद आ रहा है यह जानकर कि मैं कितना ताकतवर हूँ कि इतना दर्द भी पी गया। दर्द से बचने में होगा कोई मज़ा, दर्द को जीत जाने में जो महा आनंद है, अगर तुमने वह नहीं पाया तो तुम जी क्यों रहे हो?

जी रहे हो तो दर्द तो होगा। तुम्हें और अपने ऊपर दर्द डालने की बहुत ज़रूरत भी नहीं है। बात यह है कि दर्द के बीचों-बीच तुम दर्द से अछूते हो या नहीं हो। जितना दर्द तुम झेल रहे हो, तुम पहले उसी से वाकिफ़ हो जाओ। तुम्हें अतिरिक्त दर्द नहीं चाहिए। जानते हो, हमने अपने भीतर कितनी पीड़ा छुपा रखी है? तुम पहले उसी से रू-ब-रू हो जाओ। अपने को और ज़्यादा पीड़ित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायद तुम पीड़ा के बड़े ऊँचे शिखर पर पहले ही बैठे हुए हो।

लेकिन तुम अपनेआप को कमज़ोर मानते हो इसीलिए पीड़ा का सामना करने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि इतना दर्द अगर देख लिया तो कहीं टूट न जाएँ। जो कुछ तुम्हें सता रहा है उसके सामने खड़े हो जाओ; तुम बहुत मजबूत हो, तुम नहीं टूटोगे। हाँ, कुछ अगर टूटेगा तो वो तुम्हारी कमज़ोरी होगी। कमज़ोरियाँ टूटेंगी तुम्हारी, तुम नहीं टूटोगे। बड़ा झटका लगेगा — “हम में इतनी ताकत थी? अरे! हम ये भी कर सकते थे, हम ऐसे हैं?” अपने किसी नए ही स्वरूप से परिचित हो जाओगे।

YouTube Link: https://youtu.be/eVf-Vu-iHoo