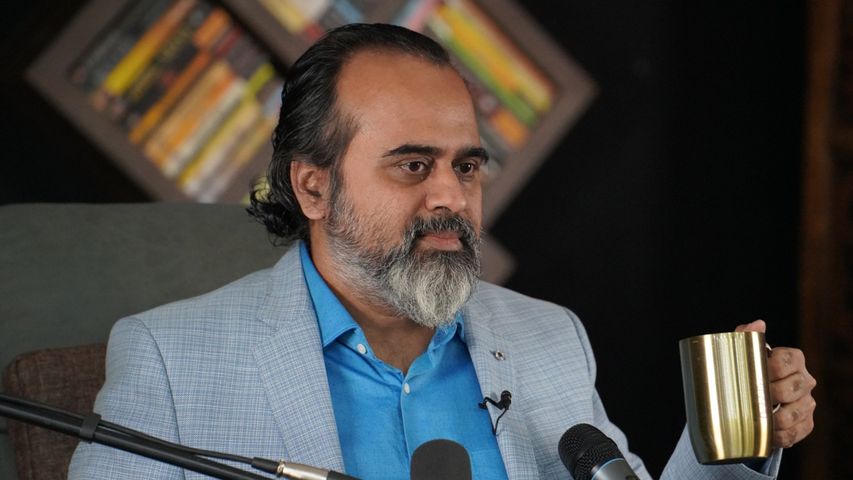

प्रकृति के तीन गुण || आचार्य प्रशांत (2015)

Acharya Prashant

प्रश्नकर्ता: सर, ये जो तीन गुणों का मॉडल है प्रकृति में — तमस, रजस और सत्, तो इसमें एक * हाइरार्की * (अनुक्रम) भी है। तमस, फिर रजस, फिर सत। तो सर, सत् में ऐसा क्या होता है कि वो ज़्यादा करीब होता है साक्षित्व के?

आचार्य प्रशांत: साक्षी हल्का होता है, सतोगुण में भी हल्का होने पर ही प्रधानता है। तीनों गुण प्रकृति के ही हैं लेकिन सतोगुण पर जो चलता है, उसके गुणों के पार निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है।

तीनों गुण प्रकृति के ही हैं लेकिन जो तमस में फँसा हुआ है, वो तमस में फँसा रहेगा, जो रजोगुण में फँसा है, वो वहीं फँसा रहेगा। लेकिन जो सतोगुण में है, वो हो सकता है कि गुणातीत निकल जाए।

प्र२: सर, इन गुणों के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझा दीजिए।

आचार्य: तीनों में अलग-अलग विषयों से अहम् जुड़ा रहता है। तमस गहरे अज्ञान की तरह है। बिलकुल अँधेरी रात हो जैसे। एक बेहोशी है तमस। रजस ऐसा है, जैसे कि उस काली रात में तुम्हारी नींद खुल गई हो, और तुम बदहवासी में भागना शुरू कर दो कि, “मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है।” तो एक बदहवास दौड़ है रजस। और सत है रौशनी, ज्ञान।

आलसी मन ‘तमोगुण-प्रधान’ कहा जाता है। आलसी है, ऊर्जा ही नहीं है। जो चल रहा है, उसको चलने देना चाहता है। इसको कहते हैं ‘तमोगुण’। महत्वाकांक्षी मन ‘रजोगुणी’ कहा जाता है। वो भागता है, उसे कुछ चाहिए। और शांत और स्थिर मन ‘सतोगुणी’ कहा जाता है।

प्र२: सत में भी अहम् का जुड़ाव होता है?

आचार्य: अहम् का जुड़ाव वहाँ भी है, इसलिए सतोगुण पर भी रुक नहीं जाना होता है, उसको भी ‘अभिमानी’ ही कहते हैं। उसका जुड़ाव ज्ञान से हो जाता है। उसका जुड़ाव शान्ति से हो जाता है। समझ रहे हो? अहंता बची रहती है। “मैं शांत हूँ, मैं जानता हूँ।”

प्र३: इसलिए इसे त्रिगुणातीत कहते हैं?

आचार्य: हाँ, इसे त्रिगुणातीत कहा जाता है। लेकिन इन तीनों गुणों में, जैसा प्रश्नकर्ता कह रहा था, श्रेष्ठतम सत ही है।

प्र: सर, गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलते भी हैं कि “त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन” (भगवद गीता अध्याय २, श्लोक ४५) — अब मैंने तुझे सब बता दिया है और यह जो वेद हैं यह भी तीन गुणों में है, तू इनसे पार ही है।

आचार्य: इनसे पार ही है। जो आलसी आदमी है उसके लिए तो ये भी ठीक है कि उसको बस ज़रा दौड़ा दो, भले ही लालच दे कर के। कम-से-कम वो तमोगुण से रजोगुण पर तो आया। ‘तम’ माने अँधेरा। इसलिए कह रहा था जैसे काली रात हो और तुम आलस में, बेहोशी में पड़े हुए हो।

तो जो ऐसा चित्त हो, तमोगुण प्रधान, उसको तो किसी तरह की प्रेरणा, यहाँ तक कि लोभ देना भी ठीक है। इसी लालच के नाते ही सही, वो उठा तो सही। तो तमोगुण से उठ कर वो रजोगुण पर आया। अब उसे महत्वाकांक्षा है, हसरत है कुछ हासिल करने की। और जो हासिल करने के लिए दौड़ा जा रहा हो, उसके लिए अगली सीढ़ी है कि वो अब रजोगुण से सतोगुण पर आए। कि अपनी ये दौड़ छोड़, शान्त हो जा। और जो शान्त हो गया है उसके लिए फिर ये है कि अब तू शान्ति के भी पार निकल। शान्ति से आसक्त मत हो जा कि, "हम कौन हैं? शान्त रहने वाले।" तो तुमने तो अपनी एक पहचान बना ली, एक व्यक्तित्व बना लिया।

लोगों को देखा है न, वो दूर से ही शान्त नज़र आते हैं। तुम बता दोगे कि ये ‘शान्त टाइप ' के हैं। उनका पूरा चलना-फिरना, उठना-बैठना ही ऐसा हो जाता है जैसे बैनर लगा रखा हो — “हम शांत हैं।” ये सतोगुण ज़्यादा हो गया है।

(श्रोतागण हँसते है)

शान्ति चू रही है। ऐसों को फिर शान्ति के भी पार जाना पड़ता है। वो शान्ति के अभिमानी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आतंरिक रूप से अशान्त होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शान्त हैं, पर शान्ति उनके लिए अब विषय बन गई है, सफ़ेद कुर्ता-पजामा।

प्र४: गुस्सा भी शांति में करते हैं!

आचार्य: वो गुस्सा भी शांति में ही करते हैं और ऐसे हो जाते है कि…

प्र३: चलते भी शान्ति में हैं।

आचार्य: चलते भी शांति में हैं।

प्र४: सर, इस तरह की शान्ति, कई बार दमन नहीं होता?

आचार्य: होता ही है, तभी तो कहा जाता है कि इसके आगे जाओ।

प्र: सर, कूद नहीं मार सकते, सीधा तमस से सत में?

आचार्य: तुम्हें करना क्या है, यह बताओ?

(श्रोतागण हँसते हैं)

प्र३: सर, इसमें एक छोटा-सा सवाल यह आता है कि मान लीजिए कि एक राजा है, जिसके लिए रजोगुण ही उचित है, अगर वो सतोगुणी हो गया, तो वो राज चला ही नहीं सकता।

आचार्य: (व्यंग्यात्मक तरीके से) तो अनर्थ हो जाएगा!

(श्रोतागण हँसते हैं)

आप अपना गुण देखिए न कि आपको यह बात कितनी आशंकित कर रही है कि राजा के राज्य का क्या होगा!

और वो राजा और कोई नहीं, आप ख़ुद हैं। “मेरा क्या होगा अगर मेरी दौड़ रुक गई? मेरा होगा क्या, अगर मेरी दौड़ रुक गई?”

जो रजोगुणी है, वो व्यर्थ ही तो रजोगुणी नहीं है न, उसके पास अपने तर्क हैं और उसका तर्क ही यही है कि, “मेरा होगा क्या, अगर मैंने दौड़ना छोड़ दिया?”

प्र४: सर, जो सिक्ख गुरु हुए हैं, वो एक तरफ़ तो बिलकुल लड़ाई-झगड़े के विरुद्ध थे और साथ-ही-साथ राजा भी थे, तलवार भी उठा लेते थे। किसी एक परिपाटी में नहीं चलते थे।

आचार्य: यही गुणातीत होना होता है। गुणातीत व्यक्ति का आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर है, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं है। वो कई बार आपको ऐसा लगेगा अजगर की तरह आलसी, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। आप कहोगे, “हाँ, हाँ, तामसिक है।” थोड़ी ही देर में आपको दौड़ता, भागता, खेलता नज़र आएगा। फ़िर अचानक ज्ञानी की तरह थम कर बैठ जाएगा। तो आपके लिए उसको किसी वर्ग में डालना, कैटिगराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

इन सब में, कि कौन-सा गुण कैसे छा जाता है किसी पर, इसमें दो बातों का बड़ा महत्त्व है। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। दोनों को मिलाकर ‘आहार’ कहा जा सकता है। पहला — क्या खाते हो? और दूसरा — कैसा तुम्हारा माहौल है?

खाने का बहुत महत्त्व है। ख़ास खाने हैं, जो तुम्हें तामसिक बनाते हैं। तुम चाहो तो अभी प्रयोग कर लो। बहुत सारे भोजन ऐसे होते हैं जो तुम दोपहर में कर लो और फ़िर देखना दोपहर के बाद का संवाद कैसा होता है। वो तुम्हें सुला देंगे। और कुछ ख़ास खाने हैं, जो तुम्हें उत्तेजना दे देते हैं। वो तुम्हें चैन-से बैठने नहीं देंगे।

एक है खाना, जो तुमने खाया और तुम झूमना शुरू कर दोगे। नींद आएगी, शरीर भारी-भारी लगेगा। और एक खाना ऐसा है कि खा लिया तो बैठ ही नहीं पाओगे। एक तुम्हें बिस्तर की ओर ले जाएगा, चैन से नहीं बैठने देगा। दूसरा भी नहीं बैठने देगा, वो तुम्हें दौड़ाएगा, उत्तेजित हो जाओगे। अब ऐफ्रोडीज़ीऐक जानते हो? अब तुम आ रहे हो बोध-सत्र में बैठने के लिए और बहुत सारी प्याज खाकर आ गए हो। और मन हिलोरे मार रहा है।

प्रकृति में यही सब चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से तुम क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, इसका बहुत महत्त्व है। रंगों में भी होता है। काला रंग तमस का होता है। सब कुछ, चारों तरफ़ काला-काला हो, तुम्हें नींद आ जाएगी। यही कारण है कि तुम्हें रात में बत्ती बंद करके सोना होता है। सफ़ेद रंग सतोगुणी होता है। लाल रंग रजोगुणी होता है। उसको देखते ही तुम्हारी कामवासना तुरंत सक्रिय हो जाती है। इसलिए दुल्हन को लाल-लाल कपड़े पहनाए जाते हैं। और इसीलिए सन्यासी सफ़ेद या गेरुआ धारण करते हैं।

(सत्र में बैठी हुई महिलाओं को इंगित करते हुए) और तुम लोग यहाँ बैठी हो, मतलब समझ लो इस बात का। होंठ लाल करके ना फिरा करो। तुम्हें क्या वही बनना है — फिसलन भरी ढलान, कि “हम तो प्रकृति हैं, आ जाओ! ये देखो लाल-लाल होंठ।”

अज्ञानी का यही होता है न। तुम्हें पता भी नहीं होता है कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक उसी तरीके से जो भी खाने-पीने की चीज़ें जानवरों के शरीर से आ रही हैं, वो तमोगुणी होती ही होती हैं। माँस भी, दूध भी। अब ये क्यों होती है इसका कोई उत्तर नहीं है। बस ऐसा है।

प्र१: सर, घर वाले चाहते हैं कि हम तमोगुण में ना रहें, हम रजोगुण में रहें। और सतगुण में जाने से भी रोकते हैं।

आचार्य: संसार तुम्हें बुरा-बुरा कहेगा अगर तुम तमोगुण में हो। कहेगा “आलसी, आलसी है।” पर संसार तुम्हें और बुरा-बुरा कहेगा अगर तुम?

श्रोतागण: सतोगुण में हो।

आचार्य: हाँ और कहीं तुम गुणातीत हो गए! तब तो संसार तुमसे कुछ कहेगा ही नहीं, बस त्याग देगा। बोलेगा, “तुम जाओ। तुम अब हमारे कुछ लगते नहीं, हमें तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी।”

हाँ, संसार तुम्हें बहुत तारीफ़, प्रशंसा, अनुमोदन देगा जब तुम रजोगुण में हो, “ये देखो, ये कुछ बनकर दिखाएगा। ये मेरा लाल कुछ बनकर दिखाएगा।”

प्र: लाल रंग।

आचार्य: हाँ, लाल।

प्र: पहुँच नहीं रहा, लेकिन कोशिश तो कर ही रहा है।

आचार्य: “कोशिश करो! कोशिश करो! कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।” तुम्हारे जितने कवि हैं और ये जो सब कविताएँ लिखते हैं, ये सब कौन-सी कविताएँ हैं?

प्र: रजोगुणी।

आचार्य: ये सब रजोगुण की कविताएँ हैं।

लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि बुद्ध या अष्टावक्र, इनमें किसी गुण की प्रधानता है। गुण प्रकृति के होते हैं। अष्टावक्र साक्षी मात्र हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि उनमें किसी भी गुण की प्रधानता है। वो तीनों गुणों से हटकर हैं।

इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो तीनों गुणों का त्याग कर चुके हैं। वो आईने की तरह हैं। कभी तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि शान्त हैं, निष्क्रिय बैठे हुए हैं। कभी जैसे सिक्ख गुरुओं की बात की, तो युद्ध के मैदान पर लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कभी चुपचाप बैठे हैं किसी पेड़ के नीचे, घण्टों। तो कोई अनजान आदमी हो तो यह भी सोच सकता है कि, “बड़ा आलसी है! कुछ करने को नहीं है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है।” हमें तकलीफ़ हो जाती है कि “इसको बोलें क्या? कभी घोड़े पर चढ़कर लड़ने जा रहा है और कभी पेड़ के नीचे हफ्तों, महीनों चुपचाप बैठा हुआ है। उसको बोलें क्या?”

प्र: सर, बारिश में भीगना, नदी में जाना — ये सब कुछ उनमें है?

आचार्य: कुछ भी हो सकता है, बेटा। कुछ भी हो सकता है। कुछ आप कह नहीं सकते हो। महत्वाकांक्षा है तो रजोगुण है। बेहोशी है, अज्ञान का अँधेरा है तो तमोगुण है। और ज्ञान-ही-ज्ञान भरा हुआ है तो?

प्र५: सतोगुण है।

आचार्य: ज्ञान वो है जो अज्ञान को काटे। पर अज्ञान को काट कर ज्ञान तो बच ही गया। इस कारण उसके पार जाना होता है। समझो बात को।

ज्ञान वो है जो अज्ञान को काटे। पर ज्ञान के साथ दूषण ये होता है कि वो अज्ञान को तो काट देता है, लेकिन स्वयं बच जाता है। गुणातीत होने का अर्थ है कि अज्ञान नहीं रहा, और अज्ञान के बाद अब ज्ञान भी नहीं रहा। अब तो शांत बोध है। उसी शांत, खाली बोध को साक्षित्व कहते हैं।

तो जो सतोगुणी होता है, उस बेचारे की समस्या ये होती है कि अज्ञान तो हट गया, लेकिन ज्ञान बच गया। जैसे कोई पंडित जी। उनको अज्ञान बिलकुल नहीं है। लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो भरे-भरे से चलते हैं।

प्र२: हम अगर उस केंद्र पर आ गए, जहाँ ज्ञान ही नहीं रहा, तो उस क्षण में आपको क्या करना है, वो फ़िर वही क्षण निर्धारित करता है।

आचार्य: हाँ, बहुत बढ़िया। ज्ञान नहीं रहा तो फ़िर पूर्वनिर्धारित कोई योजना बची नहीं। ज्ञान नहीं रहा तो अब तुम जानो क्या करना है! न कोई अतीत है, न कोई भविष्य है। अतीत-भविष्य दोनों ज्ञान होते हैं।

प्र: सर, वो ज्ञान जो बच जाता है, उस ज्ञान से पार जाने की जो प्रक्रिया है, वो कैसे होती है?

आचार्य: वो अनुकम्पा है। तुम अधिक-से-अधिक ये कर सकते हो कि तुम ज्ञान के द्वारा अज्ञान को काटो। ज्ञान कैसे जाएगा, यह छोड़ो। उसकी कोई विधि नहीं हो सकती। विधि लगाओगे तो विधि बच जाएगी। अगली विधि लगाओगे, अगली विधि बच जाएगी।

प्र४: इससे मुझे वो याद आ रहा है कि खरबूज़ा जब पक जाता है तो अपने-आप डाली से टूट जाता है। उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता।

आचार्य: महामृत्यु है न वो। महामृत्यु ये है कि, “मेरी मृत्यु वैसे हो, जैसे खरबूजा अपना समय आनेपर अपनी लता को छोड़ देता है।” कैसे? पता नहीं, बस हो गया। समय आ गया था, हो गया। परिपक्वता आ गई थी। पक गया था।

प्र५: मिल्क टूथ (दूध के दाँत) होते हैं, बचपन में। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो निकल जाएँ, कभी ज़बान से खेलेंगे, कभी खीचेंगे, कभी कुछ करेंगे लेकिन जब उसे गिरना होता है, वो तब ही गिरता है।

प्र६: सर, कृष्ण किस श्रेणी में आते हैं?

आचार्य: यह इसपर निर्भर करता है कि तुम्हें उनकी किस रूप में ज़रूरत है।

समझो बात को। एक बन्दर है, उसके लिए कृष्ण ये पत्थर हैं, ये पेड़ हैं, कुछ खाने को मिल गया, वो हैं। हवा हैं, सूरज हैं।

जो जैसा है, उसके लिए वैसे ही हैं कृष्ण। जो जहाँ है, जैसा है उसके लिए वैसे ही हैं। बन्दर के लिए कृष्ण नहीं होते क्या? या अर्जुन के लिए ही होते हैं? दुर्योधन के लिए मृत्यु हैं कृष्ण।

जैसा है अर्जुन, वैसे हैं कृष्ण।

ऐसा होता है कि एक बार एक गुरु होते हैं। एक शिष्य आता है उनके पास। वो उनके आश्रम में घूमने लगता है तो देखता है कि उसमें एक तरफ़ होते हैं सारे शराबी, कबाबी, जुआरी, दुनियाभर के जितने गर्हित लोग हैं, सब इक्कठा कर रखे हैं, भरे हुए हैं। वो लड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, कोई शराब पीकर पड़ा हुआ है, उसे होश नहीं है। कोई झूठ बोलने वाला है। हर तरीके के व्यसन।

वो आगे जाता है, देखता है कि वहाँ पर साधना चल रही है। एक-से-एक तेज़वान लोग बैठे हैं। कोई ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है। कोई मौन बैठा है। सबके चेहरों पर रोशनी-सी है ज्ञान की। वो माहौल ही अलग है, जैसे स्वर्ग। लोग एक-दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो शान्त हैं। मदद कर रहे हैं एक-दूसरे की। ये सब चल रहा है। कहीं गीता-पाठ हो रहा है। कहीं बोध-सत्र चल रहा है।

तो वो आता है अपने गुरुजी के पास, बोलता है, “ये जो दूसरे वाले लोग हैं, ये उन पहले वालों को पढ़ाते होंगे?" गुरुजी बोले, “हाँ, वो जिनसे आप पहले मिल कर आए वो तो बड़े ही अज्ञानी हैं।”

शिष्य बोलता है, “पर वो कुछ ज़्यादा ही अज्ञानी थे। उनको आपने क्यों रखा है आश्रम में?” गुरूजी बोलते हैं, “इसलिए रखा है क्योंकि बड़े-ही अज्ञानी हैं।" शिष्य बोलता है, “हाँ, हाँ समझ रहा हूँ। इसलिए जो दूसरे आपके आश्रम में लोग हैं, इनकी आपको ज़रूरत पड़ती होगी। इतने अज्ञानियों को पढ़ने के लिए, ये सब तो चाहिए ही।” गुरुजी बोले, “नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जितनी मेहनत मुझे उनके साथ करनी पड़ती है, उतनी ही इनके साथ करनी पड़ती है। वो बड़े अज्ञानी हैं और ये बड़े ज्ञानी हैं। वो आश्रम में इसलिए हैं क्योंकि वो बड़े मूर्ख हैं। और ये दूसरे वाले इसलिए हैं क्योंकि वो बड़े होशियार हैं।”

मन के लिए अज्ञान के साथ भी चिपकना आसान रहता है और ज्ञान के साथ भी चिपकना आसान रहता है। पर न चिपकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रकृति बड़ी लुभावनी है। (व्यंग्यात्मक तरीके से) लाल-लाल होंठ।

YouTube Link: https://youtu.be/mXF8gUGP6S8