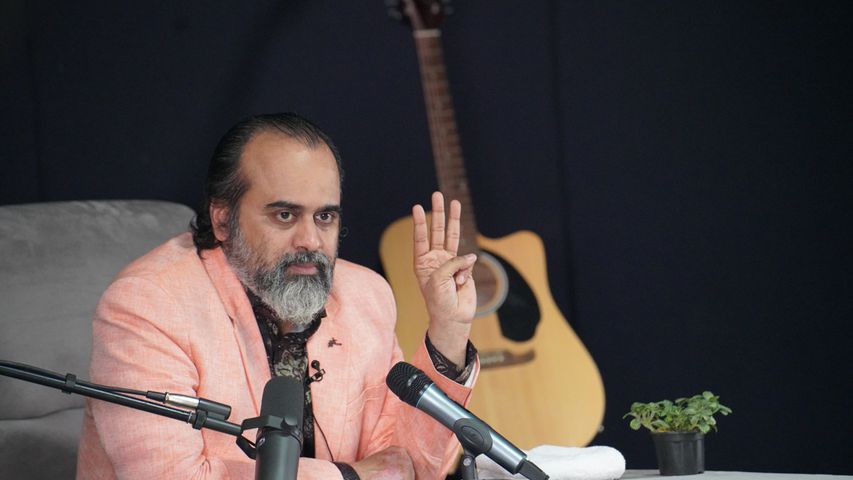

(गीता-15) कृष्ण ज़रूरी नहीं हैं, हम तो अपने अनुभवों से सीखेंगे || आचार्य प्रशांत, भगवद् गीता (2022)

Acharya Prashant

आचार्य प्रशांत: श्रीमद्भगवद्गीता, दूसरा अध्याय, सांख्य योग।

हम अध्याय के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आरम्भ होता है आत्मज्ञान के उपदेश से। अहंकार जो कि शारीरिक वृत्तियों और सामाजिक प्रभावों से उठता है उसको सब आमजन और यहाँ पर अर्जुन भी आत्मा माने रहते हैं। ग़लती की शुरुआत उस पहले भाव से हो जाती है जो मन में आता है — 'मैं', अहम्। जिसको 'मैं' कह दिया वह 'मैं' है नहीं, जो 'मैं' है, उसका कुछ पता नहीं। तो आत्मज्ञान का पूरा अर्थ यही है कि जो तुम हो नहीं उसको बार-बार 'मैं-मैं' कहना छोड़ो।

आत्मज्ञान की बात जितनी शुद्ध है, जितनी सरल है उतनी ही मुश्किल है पकड़ने में, ग्रहण करने में, स्वीकार करने में ऐसों के लिए जिनमें मोह बहुत है और जिन्होंने मान्यताओं को और धारणाओं को ही जीवनभर जिया हो। आत्मज्ञान उनको बड़ा कष्टप्रद होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सबकुछ उनका छिना ही जा रहा है।

'मैं' के पास बहुत कुछ होता है उसकी दृष्टि में, है न? 'मैं हूँ, मेरे पास एक नाम है। मैं हूँ, मेरे पास एक देह है। मैं हूँ, मेरे पास कुछ ज्ञान है। मैं हूँ, मेरे पास कुछ धन है। मैं हूँ, मेरे पास एक अतीत है, अनुभव हैं, स्मृतियाँ हैं। जो कुछ मेरे पास है उसमें से कुछ माँग लो तो कदाचित् मैं दे भी दूँ। तुमने मेरी कुल निधि का, सम्पदा का एक अंश ही माँग लिया, मैं दे भी सकता हूँ। मैं हूँ तो और इकट्ठा कर लूँगा। मेरे तुमने बीस रुपये ले लिये, पर जब तक मैं हूँ, मैं चालीस इकट्ठा कर लूँगा।

आत्मज्ञान आपसे वो नहीं माँगता जो आपके पास है। आत्मज्ञान आपसे वो माँग लेता है जो आप हैं। बड़ा मुश्किल पड़ता है। आत्मज्ञान आपसे वो नहीं माँगता जो आपके पास है। आत्मज्ञान आपसे वही माँग लेता है जो आप हैं। अब जो पास था वो तो गया ही, जिसके पास था वो भी गया। जो कुछ भी आपको सम्पत्ति की तरह लगता है वो तो गया ही, भविष्य में भी कुछ पाने की सम्भावना भी ख़त्म हो गयी, तो पाएगा कौन? अरे! बात और आगे जाती है, जब आप ही नहीं तो भविष्य किसका? भविष्य में कुछ पाने की सम्भावना भर नहीं ख़त्म हुई, भविष्य ही ख़त्म हो गया। लो, अब बचा क्या? तो आत्मज्ञान ऐसा लगता है जैसे मृत्यु।

तो शुद्धतम है आत्मज्ञान का उपदेश पर उसको ग्रहण करने के लिए भी शुद्ध उतना ही चित्त चाहिए। जितना ये उपदेश शुद्ध है इसको ग्रहण करने के लिए इसी के स्तर की शुद्धता चाहिए चित्त में। अक्सर होती नहीं है। यहाँ (ग्रन्थ की तरफ़ इशारा करते हुए) भी यही पाया, नहीं है।

तो बात फिर श्रीकृष्ण करने लगे निष्काम कर्मयोग की। तुम्हे अपना अहंकार पकड़कर ही रखना है न। और तुम्हारा अहंकार तुमको यही बता रहा है न कि अपने कर्तव्यों का पालन करो। और तुम्हारे कर्तव्यों में यही सम्मिलित हैं न कि गुरुजनों को आदर दो, बन्धुओं की रक्षा करो, जो अपने हैं उन पर हथियार मत उठाओ। तुम कर्ममूलक जीवन ही जीना चाहते हो न अर्जुन। क्योंकि संस्कार और मान्यताएँ आपको ज्ञान नहीं देते। वो आपको यही बताते हैं कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये करो, ये न करो। ऐसा करना अच्छा, ऐसा करना बुरा। तो अगर तुम कर्म में ही फँसे हुए हो, अर्जुन, तो लो मैं तुम्हें फिर कर्म का ही उपदेश करे देता हूँ। और कर्म का उपदेश यह है कि कर्म करो निष्काम होकर के।

समझने को अभी प्रस्तुत नहीं न अर्जुन, बस अभी यही चाहते हो कि कोई तुम्हें घुट्टी पिला दे तुम्हारे कर्तव्यों की। कर्म की ओर अधिक झुकाव दिखा रहे हो न अर्जुन, तो लो तुम्हें बताये देता हूँ तुम्हारा कर्म क्या है। तुम्हारा कर्म है निष्काम। वही कर्म तुम्हारे लिए ठीक है जिसमें तुम्हारे लिए कोई व्यक्तिगत लाभ न हो, जिसमें तुम्हारा अहम् किसी प्रकार की पुष्टि या तृप्ति न पाता हो। वही कर्म ठीक है तुम्हारे लिए।

ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, बिना समझे ही करना चाहते हो तो लो करने का सूत्र बता दिया। कुछ भी करने से पहले, यही पूछ लो जो कर रहा हूँ वो अपने व्यक्तिगत सरोकारों को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ या कोई उच्चतर उद्देश्य भी है। यहाँ बात थोड़ी जमने लगती है। अर्जुन के कान ऐसा लगता है कुछ खुले। तो कृष्ण बीच में कहते हैं 'स्थितप्रज्ञ'। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ती है, अर्जुन पूछते हैं, 'स्थितप्रज्ञ कौन? उसके विषय में कुछ बताइए, कुछ लक्षण इत्यादि।' तो कृष्ण बताने लगते हैं स्थितप्रज्ञ कौन।

जिसका मन तमाम तरह के उपद्रवों के बीच भी स्थिर रहता है वो स्थितप्रज्ञ। जिसकी इन्द्रियाँ अब संसार-लोलुप नहीं रहीं वो स्थितप्रज्ञ। जिसका मन अपने केन्द्र से कभी विचलित नहीं होता वो स्थितप्रज्ञ। जो तमाम सांसारिक चक्रवातों के मध्य रहकर भी सत्य पर अडिग है वो स्थितप्रज्ञ। उसी श्रृंखला में जो आख़िरी दो बातें श्रीकृष्ण कहते हैं, आज उन पर चर्चा।

श्लोक क्रमांक इकहत्तर।

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति।।

जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर, वासना-रहित होकर, ममता व अहंकार से रहित होकर कर्म करता है वह चित्त की शान्ति प्राप्त करता है।

~ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय २, श्लोक ७१

कुछ बहुत सुन्दर यहाँ पर शब्द हैं, अंकित कर लें — निर्मम, निरहंकार, निस्पृह, और विगतकाम। निर्मम, निरहंकार, निस्पृह और कामना से आगे गये हुए। कृष्ण कहते हैं, "विहाय कामान्यः", इसको आप लिख लीजिए विगतकाम। निर्मम, निरहंकार, निस्पृह, विगत काम। इन चार के साथ जो जुड़ा हुआ है या इन चारों के परिणाम स्वरूप जो है वो है चित्त की शान्ति।

निर्मम, निरहंकार दोनों हमेशा साथ-साथ चलेंगे। अहंता और ममता एक-दूसरे की छाया हैं। निरहंकार आप हो नहीं सकते निर्मम हुए बिना। और कितनी निरहंकारिता है आपमें यह जाँचने का सबसे प्रकट उपाय भी यही है, देख लो कि कितने निर्मम हो तुम। क्योंकि अहंकार होता है भीतर, सूक्ष्म। कई बार ये दावा करना सुगम हो जाता है कि निरहंकार हो रहा हूँ मैं। कई बार स्वयं को वास्तव में भ्रम भी हो सकता है कि अहंकार अपना घट रहा है या मैं अहंकार से दूर हूँ। लेकिन वास्तव में आपके जीवन में कितना अहंकार है ये जाँचना है तो इसका स्थूल प्रमाण है वो सबकुछ जिसके साथ आपका ममत्व का सम्बन्ध है।

कितने विषयों को कहते हो 'मम्, मेरा', इससे प्रकट हो जाता है कि भीतर अहम् कितना सघन है। नहीं हो सकता कि भीतर अहम् कम हो और बाहर ममत्व तो सघन हो, नहीं, सम्भव नहीं। और बाहर की चीज़ जाँचनी अपेक्षतया आसान होती है, स्थूल है न मामला। भीतर तो ख़ुद को ही धोखा दिया जा सकता है कि मेरा अहंकार बहुत कम है, मेरा अहंकार बहुत कम है। 'मेरा अहंकार बहुत कम है पर ये बंगला मेरी जान है। मेरा मकान है और ज़रा सा उसमें कहीं कुछ ऊँच-नीच हो जाए तो बड़ा बुरा लगता है मुझे, प्राण सूख जाते हैं, क्रोध भी बहुत आता है। पर अहंकार वगैरह मुझमें बिलकुल भी नहीं है, बस मकान मेरी जान है।'

'मेरा धर्म महान है। मेरी जाति महान हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं, मम्। मेरे हैं न इसीलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ होना ही होगा। मेरे हैं इसीलिए उन्हें महान होना ही होगा, मम्। पर अहंकार देखो मुझमें बिलकुल भी नहीं है, अहंकार नहीं है। लेकिन जो कुछ मेरा है उसको लेकर मुझमें बड़ी भावना है। देखो, अपने बच्चों का भविष्य तो सुन्दर और सुनिश्चित करना ही होगा न। भई मेरे बच्चे हैं, और कौन उनका ख़याल रखेगा! मेरे बच्चों को लेकर मुझमें बड़ी चिन्ता रहती है पर अहंकार नहीं है, अहंकार मुझे बिलकुल भी नहीं है। मेरी मान्यताओं को लेकर मैं बड़ा दृढ़ हूँ, अहंकार बिलकुल नहीं है। मकान, परिवार इनको लेकर के मैं बड़ा चौकस रहता हूँ। अहंकार? नहीं-नहीं, वो बिलकुल भी नहीं है।'

'अहंकार नहीं है क्या प्रमाण?'

'मैं कह रहा हूँ न। और मुझे अक्सर एक दिव्य बोध सा होता है कि मैं अहंकार से मुक्त हो गया हूँ। इतना ही नहीं, मेरे गुरुजी ने भी प्रमाणित करा है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और अपनी ओर से सत्यापित कर दिया कि बेटा तुम अब अहंकार से लगभग मुक्त हो चुके हो। तो पक्की है यह बात कि अहंकारी तो मैं बिलकुल भी नहीं हूँ।'

'क्या भाई किसकी जगह पर बैठ गये? साहब, वो कुर्सी मेरी है। मैं अभी बात कर रहा हूँ न बात के बाद वहीं जाकर बैठूँगा, मेरी जगह है वो। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अहंकार देखिए बिलकुल मुझमें नहीं है, एकदम नहीं है। पर कुर्सी जब मेरी है तो मुझे पसन्द नहीं न कोई और आकर उस पर बैठ जाए।'

'कर्मठ आदमी हैं हम, श्रीकृष्ण ने जैसे समझाया है न कर्मयोगी होना, तो कर्मयोगी हैं हम। और जीवन में हमने जो स्थान हासिल करा है, अपनी कर्मठता, अपनी ख़ुद्दारी से हासिल करा है। आज मैं जिस जगह पर हूँ, मेरी मेहनत, मेरा जोश, मेरा जूनून, ये मुझे यहाँ लेकर के आये हैं। मैंने अपनी तक़दीर ख़ुद लिखी है। अहंकार वगैरह नहीं है, वो बिलकुल भी नहीं है। देखिए, मुझे, जैसा मैंने बताया, दिव्य बोध हो चुका है कि अहंकार से तो मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। आप मेरा पूरा जीवन ही देख लीजिए। उसमें आपको कहीं अहंकार दिखायी नहीं देगा।'

ये सारी बातें हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि गीता को कभी हम उतनी सूक्ष्मता से पढ़े ही नहीं जितनी सूक्ष्मता से हम विज्ञान की, गणित की कोई भी किताब पढ़ते हैं। आपको कोई परीक्षा देनी हो जिस पर आपकी नौकरी आश्रित हो, प्रवेश परीक्षाएँ होती हैं न, एंट्रेंस एग्जाम्स। आपने देखा है, आप कितनी बारीकी से उस प्रवेश परीक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं। एक बार नहीं, सौ बार पढ़ते हैं। अन्दर तक घुस-घुसकर पढ़ते हैं कि कोई सवाल ऐसा न रह जाए जिसे हल न कर पाऊँ। कोई सिद्धान्त ऐसा ज़रा भी छूट न जाए जो समझा नहीं हूँ। सबकुछ पूरे तरीक़े से मुझे पता होना चाहिए।

गीता? या तो हम पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते भी हैं तो एक सरसरी नज़र डालकर या बैठ लेते हैं हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव में सुन लिया, लेकिन कभी उसका पैना विश्लेषण नहीं करा। जब पैना विश्लेषण नहीं करोगे तो गीता जो सन्देश, जो उपदेश देना चाहती है उससे बुरी तरह चूकोगे। और सब चूकते आये हैं, पूरा भारत चूकता आया है, पूरा संसार चूकता आया है।

धर्मग्रन्थों को पढ़ने में आपको जितनी आस्था चाहिए उससे ज़्यादा जिज्ञासा चाहिए। लेकिन हमें संस्कार कुछ ऐसे दे दिये गए है कि धर्मग्रन्थों को लेकर के बहुत सवाल करते नहीं, प्रश्न उठाओगे अगर तो विधर्मी कहलाओगे। लेकिन प्रश्न अगर नहीं उठाओगे तो धर्मग्रन्थ को समझ भी नहीं पाओगे। गीता के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाने से आत्मज्ञानी नहीं बन जाओगे। पूछना पड़ेगा, ज़रा बुद्धि लगानी पड़ेगी। एक बात को दूसरी बात से जोड़कर देखना पड़ेगा। किसी श्लोक का किसी दूसरे से कुछ मेल कम दिखायी दे तो खोजना पड़ेगा कि विसंगति कहाँ से आ गयी, मामला बेमेल कैसे हो गया। कभी करा क्या? सात सौ श्लोक हैं। और ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते।

जिन भी पुस्तकों के साथ, जिन भी टेक्स्ट के साथ, लेखों के साथ आपके स्वार्थ जुड़े होते हैं वहाँ आप शब्दों को क्या, शब्दों के बीच में जो स्थान होता है उसको भी पढ़ डालते हैं। किसी न्यायालय का कोई निर्णय आना हो जिससे यह तय हो जाएगा कि एक विवादित ज़मीन आपको मिलेगी या दूसरे पक्ष को, तो देखिए कि उस मामले उस मुक़दमे से सम्बन्धित एक-एक कागज़ को आप कितने ग़ौर से कितनी बारीकी से पढ़ेंगे। एक-एक शब्द में घुस जाएँगे भीतर, क्योंकि वहाँ मामला लाभ का है।

मैं चाहता हूँ गीता के पास भी आप लाभ लेने की दृष्टि से ही आयें। आस्था वगैरह छोड़िए न, इसलिए आइए कि यहाँ लाभ मिलता है, शुद्धतम लाभ मिलता है, उच्चतम लाभ मिलता है। अपने स्वार्थ के लिए आइए, कहिए, 'सीखना है इसलिए आ रहा हूँ, सीखने में स्वार्थ है मेरा।' शब्दों के साथ ऐसा रवैया नहीं कि श्रीकृष्ण ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। हाँ, शायद उन्होंने कहा तो ठीक ही कहा होगा पर अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा तो उन्होंने कितना भी ठीक कहा हो, उनका कहना आपके काम नहीं आएगा। प्रश्न यहाँ यह नहीं है कि उन्होंने ठीक कहा है कि नहीं कहा है। प्रश्न ये है कि जो कुछ भी कहा है वह आपके काम आया, आपको लाभ दे पाया या नहीं। कोई लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात?

'निस्पृह' माने? 'स्पृहा' के कई अर्थ होते हैं, 'ईर्ष्या' सबसे प्रचलित अर्थ है। यहाँ पर आप उसको कामना मान लीजिए, सांसारिक कामना। सांसारिक कामना जो तुलना प्रधान हो। कामना का भी एक विशेष रंग जिसमें आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ मिलना चाहिए क्योंकि दूसरे को मिला हुआ है। दूसरे की तुलना में मिलना चाहिए न। या कि मेरे अतीत में मुझे वो चीज़ मिली थी और मुझे सुख मिला था। तो मुझे अपने ही अतीत से तुलना करने पर लगता है कि वर्तमान में भी मेरे पास वही पुरानी चीज़ होनी चाहिए। ये स्पृहा है, तुलनात्मक कामना।

चित्त की शान्ति उसी को है जो स्पृहा, कामना, अहंता, ममता इनका खोखलापन देख ले, देख ले। देख ले, सिर्फ़ इन शब्दों को सुनकर के इन शब्दों पर ठप्पा लगा दोगे उनके बुरे होने का, तो उससे तुम अहंता-ममता आदि से मुक्त नहीं हो जाओगे, कि श्रीकृष्ण ने बता दिया है न कि अहंता-ममता बुरे होते हैं तो ये बुरे होते हैं। ऐसे होता ही नहीं। इसीलिए तो भगवद्गीता को सम्माननीय है हज़ारों सालों से अरबों लोगों ने माना है लेकिन गीता वास्तव में लाभ बस कुछ मुट्ठीभर लोगों को ही दे पायी है। बाक़ी लोग बस ऊपर-ऊपर से सतही आदर-भर देते रह गये, कुछ लाभ नहीं पाये क्योंकि कुछ समझ ही नहीं पाये। जहाँ समझ नहीं वहाँ लाभ कैसे!

खोखलापन देखना होगा। और आसान है क्योंकि कोई यहाँ नहीं बैठा है, कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो कभी कामना के आवेग में फँसा ही नहीं। लोग आते हैं कई बार और कहते हैं, 'लेकिन आचार्य जी, हमें तो बताया गया है कि किसी चीज़ को त्याग तभी पाओगे जब पहले उसको पूरे तरीक़े से अनुभव कर लोगे।' और इससे भी आगे जाकर के कहते हैं कि त्याग तो तभी पाओगे जब पहले अच्छे से भोग लोगे। 'तो पहले ज़रा अनुभव करने दीजिए न, उसके बाद ही तो त्याग हो पाएगा। ऐसा हमें गुरुजी ने बताया है।'

यथार्थ यह है कि सब तरह के भोग आप पहले ही कर चुके हो। जो अनुभव आपको लेना था वो आप ले ही चुके हो।

'नहीं, अचार्य जी, लेकिन हम तो अभी बस अठाईस ही साल के हैं। शायद अट्ठावन साल के व्यक्ति पर आपकी बात सही बैठेगी कि वो सब जीवन के रंग देख चुका है, सब अनुभवों से गुज़र चुका है। हम तो नहीं गुज़रे न।'

नहीं, तुम भी गुज़र चुके हो और अठाईस नहीं तुम अठारह के होते तो भी मैं तुमसे यही कहता कि सबकुछ तो देख चुके हो। खोखलापन अभी भी नज़र नहीं आता, कैसे आदमी हो? कौनसी ग़लती है जो तुमने नहीं कर डाली। हाँ, एक ही ग़लती के अनन्त प्रकार हो सकते हैं, एक ही ग़लती के अनन्त रूप हो सकते है। तो एक ही ग़लती तुमने अभी अनन्त रूपों में नहीं करी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ अनन्त बार नहीं कर सकता क्योंकि जीवन ही अनन्त नहीं है। तो एक ही ग़लती को अलग-अलग तरीक़े से दोहराने की सम्भावना तब भी बची रह जाती है जब तुम वही ग़लती पाँच-हज़ार बार दोहरा चुके हो। पाँच-हज़ार बार एक ही ग़लती करने पर भी यह सम्भावना बची रह जाएगी कि तुम वही ग़लती एक और नये तरीक़े से कर डालो। अब जब तुम वही ग़लती करोगे तो तुमने नये तरीक़े से पुरानी ग़लती करी है, तुमने नयी ग़लती नहीं करी है। अन्तर समझिए।

जिसको सीखना होता है, वो अपनी चन्द भूलों में ही सब भूलों का मूल देख लेता है। और जिसको नहीं सीखना वो दस-हजार ग़लतियाँ करके भी यही कहेगा कि अभी मुझे ग़लतियों का थोड़ा और अनुभव लेने दीजिए, मुझे थोड़ा ग़लतियाँ और भोग लेने दीजिए, तभी तो मैं सीख पाऊँगा। न, बोधवान की, विवेकी की पहचान यही है कि वो बहुत कम ग़लतियाँ करके ग़लतियों के अनन्त विस्तार की जड़ पकड़ लेता है। वो दो बार, चार बार ग़लती करेगा और इतने में समझ जाएगा कि सब ग़लतियाँ मूलतया किस कारण से होती हैं। वो उस कारण को फिर त्याग देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अभी तो दो ही तरह की ग़लती करी है, अभी तो सत्तर और ग़लतियाँ करेंगे तब कुछ सीखेंगे। ये मूर्खता का तर्क है, ये अधर्म का तर्क है।

ये बेईमानी का तर्क है, कि अभी तो हमने इस तरह का अनुभव जीवन में लिया ही नहीं न। तुमने कौनसा जीवन में अनुभव नहीं लिया, मुझे बताओ न। तुम्हारे तर्क कुछ इस तरह से होते हैं कि किसी को कॉटन (कपास) से एलर्जी हो और उसने एक बार सफ़ेद कुर्ता पहना और उसकी पूरी खाल लाल हो गयी, उसे एलर्जी है। तो वह बोले, 'अब ज़रा लाल कुर्ता आज़माएँगे। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे अच्छे से कि किस-किस चीज़ से एलर्जी होती है तब तक एलर्जी के पार कैसे जाएँगे। तो आचार्य जी, अभी लाल फिर पीला फिर गुलाबी।'

और जो समझदार है वो समझ जाएगा, वो कहेगा, 'अलग-अलग रंग जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पागलपन है, आत्मघात है। मैं जान गया हूँ कि बात रंग की नहीं है, मूल बात कपास की है, कॉटन फाइबर की है। वो मेरी खाल को छूता है और मेरी त्वचा बिलकुल भड़क जाती है।

हम जब कहते हैं कि हमें ग़लतियों के नये अनुभव करने हैं, 'आदमी अनुभवों से ही तो सीखता है।' इस तरह की बातें करते हैं न लोग कि अरे अभी और अनुभव लेने दो न तभी तो सीखेंगे। वो सीखने के लिए अनुभव नहीं ले रहे हैं, वो भोगने के लिए अनुभव ले रहे हैं। अन्तर समझिएगा। नीयत ख़राब है। वो भोगने के लिए अनुभव ले रहे हैं, सीखने के लिए नहीं ले रहे है। उनका बोध का कोई उद्देश्य ही नहीं है।

उसे सीखने के लिए अनुभव लेना होता तो एक बार में समझ जाता वो, एक बार में, कि रंग कोई भी हो, कपास नहीं चलेगा। बोले, 'अच्छा, लगता है कि दिक्क़त कुर्ते में है, हमने कपास का कुर्ता पहन लिया था। अगली बार उसकी टोपी पहनेंगे, अब पजामा पहनेंगे, अब कच्छा डालेंगे।' अरे! तुम उसका कुछ भी पहन लो, तुम चाहे उसका रूमाल ही बना लो, कपास तुम्हारे लिए अगर ख़राब है तो है।

लेकिन हम एक ही मूल ग़लती को अलग-अलग तरीक़ों से दोहराना चाहते हैं। और फिर कहते हैं, 'अरे-अरे-अरे! यह कोई नयी स्थिति थी न इसलिए भूल हो गयी।' कोई नयी स्थिति नहीं होती। हम जब कहते भी हैं न कि अभी तो कोई बहुत कम अनुभव का है। मान लो अठारह साल का है, तो भूलना नहीं कि वो 'अठारह साल' का है। अठारह साल के अनुभवों की संचित सम्पदा है उसके पास, अठारह साल बहुत होते हैं। अठारह साल में ही आपने इतने अनुभव कर लिए होते हैं कि उसके बाद आपको किसी भी तरह के नये अनुभव की ज़रूरत नहीं है सुधरने के लिए। सब जानते हो।

ये फ़िज़ूल बातें हैं कि अभी तो हमने दुनिया नहीं देखी। सब तो देख चुके हो। क्या नहीं देखा और सबकुछ तुम्हें अपने ही ऊपर आज़माकर देखना है क्या?

कितने लोगों ने आज तक साँप से अपनेआप को कटवाया है, बोलो? तो साँप के पास नहीं जाना है यह सीखने के लिए अपनेआप को कटवाना आवश्यक है? तो कहते क्यों नहीं, फिर वहाँ तर्क क्यों नहीं देते कि अरे अभी जब हमें साँप का अनुभव ही नहीं हुआ तो हम साँप को त्याग कैसे दे? जाओ अनुभव करो कोबरा के सामने और कहो, 'हे नागराज! मुक्ति दिलाओ।' वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ क्यों मान लेते हो दूसरों की बात? सारे अनुभव मूर्खतापूर्ण अगर तुम्हें ही करने हैं तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी तमाम मूर्खताओं के लिए। इतनी मूर्खताएँ कर सकते हो कि ज़िन्दगी छोटी पड़ेगी और करते ही जाओगे। अभी पहले साँप से कटवाओ फिर बिच्छू से कटवाओ फिर शेर के मुँह में अपना मुँह दो।

मूर्खताएँ अनन्त हैं न और जीवन का तो अन्त है। जीवन अन्तिम साँस पर पहुँच जाएगा और अभी मूर्खताओं की एक लम्बी फ़ेहरिस्त पड़ी होगी कि अरे अभी ये भी तो करके देखना है, अभी ये भी तो करके देखना है।

समझदार वो जिसको ज़रूरत ही नहीं है अनन्त मूर्खताओं से गुज़रने की। वो दो बार, चार बार में सबकुछ सीख जाता है। वो छोटी ठोकरें खाकर के बड़ी ठोकरें खाने से बच जाता है। वो अपने अनुभवों से तो सीखता ही सीखता है, वो दूसरों के अनुभवों से भी सीख जाता है। वो पिंड में ब्रह्मांड देख लेता है। वो एक अनुभव में हज़ार अनुभवों का निचोड़ देख लेता है। तब जाकर के आप होते हो विगतकाम, निरहंकार, निर्मम।

कुछ माना था अपना, कैसी ठोकर खायी! ठोकर खाने के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं, दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो कहे जिसको अपना माना था उसमें खोट थी। तो अब हम फिर से प्रयोग करेंगे। अब हम किसी और को अपना मानेंगे, इस बार चोट नहीं लगेगी। ये साधारण मन है। और जो समझदार मन होता है वो कहता है कि जिसको अपना माना था, उस विषय में खोट नहीं है, अपना मानने में ही खोट है। ममत्व में ही समस्या है। अब एक बार चोट लग गयी। अब हम बार-बार नहीं आज़माएँगे। हम प्रक्रिया के मूल तक पहुँच गये हैं। एक ही गड्ढे में दस बार गिरने का शौक ही नहीं हमको।

हम जान गये हैं कि विषय कोई भी हो, उससे ममत्व रखना, आफ़त को न्योता देने जैसा है। वही पुरातन वृत्ति है जो नये-नए रूपों में, नयी-नयी घटनाओं में, नये-नये मंचों पर, नये-नये नाम रखकर, नये-नये दृश्यों में, नये-नये पात्रों में अपनेआप को अनन्त बार दोहराती है। उस पूरी कहानी का मर्म बहुत पुराना है। मर्म बहुत पुराना है, बाक़ी सबकुछ नया होता जाता है।

हर व्यक्ति को लगता है कि उसको जो अनुभव हो रहा है वो बिलकुल नया है, पहली बार तो हो रहा है। कभी तुमने पहली बार चॉकलेट खायी होगी। कभी तुम पहली बार स्कूल गये होगे। कभी पहली बार पास हुए होगे। कभी पहली बार चाँटा खाया होगा। तुम्हें यही लगा होगा न देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, पहली बार हो रही है। एकदम कुछ नया हुआ है आज मेरे साथ, कितने रोमांचित थे! पहला प्यार, पहला मकान, पहला बच्चा, पहली गाड़ी, पहली नौकरी याद रखना चाहते हैं न। और सब कितना विशेष लगता है! अब बताओ, पहला तलाक़, पहली बर्खास्तगी, पहली मौत! हमारी तो मौत भी पहली नहीं होती। किसी की मौत में कुछ ख़ास होता है कभी?

ये जो धूल-मिट्टी है न, इसका एक-एक मरे हुओं के अवशेष से बना है, एक-एक कण, मिट्टी और कुछ है ही नहीं। कोई कभी मरा था, वही अभी धूल बन गया है। इतने मरे हैं, इतने मरे हैं, और सिर्फ़ मनुष्य ही थोड़ी मरे हैं, इतनी प्रजातियाँ मरी हैं। जो भी मरे वही सब तो धूल बने हुए हैं। और जब मौत आती है तो हमें लगता है पहली मौत आ गयी, पहली मौत आ गयी।

जो दूसरों की मौत से सीख ले, वो अमर हो जाता है। और जो अपनी ही मौत से घबराता रहता है वह प्रतिपल मरता है।

अगर ग़लतियाँ करके ही सीखोगे तो — फिर दोहरा रहा हूँ — आयु, अवधि, उम्र बहुत कम पड़ेंगे, बहुत कम पड़ने हैं, फँसे ही रह जाओगे। इसलिए अवलोकन बहुत सशक्त विधि है, बस देखना, बस देखना। मनुष्यों को तो छोड़ो, पशुओं को देखकर के जीवन का यथार्थ जान लो।

यहाँ बोधस्थल के बाहर चार कुत्ते हैं छोटे, उनकी माँ है। हमने पूरी प्रक्रिया देखी है। क्योंकि हम ही उनको रोटी, पानी, दाना देते हैं, पाल रहे हैं। वो बाहर ही रहते हैं। हमने पूरी प्रक्रिया देखी है। और अब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। जिसको समझना होगा, वो इस तीन-चार महीने की प्रक्रिया में जीवन का पूरा यथार्थ समझ गया होगा, यही ज़िन्दगी है बस, कुछ और नहीं। और जिसको नहीं समझना, उसको सौ बरस भी कम पड़ेंगे। जिसको समझना होगा वो एक पशु को देखकर समझ जाएगा। जिसको नहीं समझना होगा वो आपबीती से भी नहीं समझ पाएगा। देखो, पैनेपन के साथ देखो। दूसरों को देखो, स्वयं को देखो। मनुष्यों को देखो, पशुओं को, कीट-पतंगों को देखो।

अभी बारिश हो गयी दो-तीन दिन। आमतौर पर मई में और जून के पहले हफ़्ते में बारिश होती नहीं है, पर हो गयी। इतने कीड़े, इतने कीड़े, इतने कीड़े, मैं शाम को टेनिस खेलने जाता हूँ तो वहाँ लाइट्स रहती हैं, फ्लड लाइट्स। इतने कीड़े रहते हैं कि खेल नहीं सकते आप। अगले दिन गया, कीड़े नहीं थे। ये ज़िन्दगी है (मुस्कुराते हुए)। कहाँ से आये, कहाँ को चले गये। एक दिन की बारिश, आ गये। एक दिन की बारिश से हम भी आ जाते हैं। एक प्राकृतिक संयोग बना, बस एक प्राकृतिक संयोग, आ गये और मर गये।

हमारी नज़र में वो कीड़े हैं। प्रकृति की नज़र में आप कीड़े हैं। आपको लगता है कि आपके अस्सी सालों की तुलना में उनका दो दिन का जीवन क्षणभंगुर है और पृथ्वी के अरबों-अरबों सालों के इतिहास की तुलना में आपका अस्सी साल का जीवन कितना है? दो पल का भी है क्या? और जानते हो वो कीड़े फ्लड लाइट्स के पास इतने क्यों जमा हुए? कामना!

प्रकाश के पास पतंगे को ऐसी अनुभूति होती है जैसे उसे विपरीत लिंगी बुला रहा हो। नर को लगता है मादा बुला रही है। कामना! और उसी प्रकाश में घुस जाता है वो बिलकुल, उसको लगता है वहाँ मादा बैठी है और वहीं घुसकर जलकर मर भी जाता है। ये है इंसान की ज़िन्दगी। बोलो, अभी और कितने अनुभव चाहिए, और कितनी ग़लतियाँ करनी हैं तुम्हें जीवन की सच्चाई जानने के लिए? फिर एक हफ़्ते बाद बारिश दोबारा हुई, कीड़े फिर से आ गये (मुस्कुराते हुए), इसी को कहते हैं पुनर्जन्म। इसी को कहते हैं आवागमन।

कहाँ से मिला पहले ऋषि को ज्ञान, किससे सीखा आदि ज्ञानियों ने? बस देखकर के, देखो तो। और देखा नहीं है, आस्था इत्यादि के कारण बस मान लिया है तो क्या जानोगे, क्या सीखोगे? कुछ नहीं।

सड़क पर बेहोश पड़ा एक शराबी, अपने ही वमन में लथपथ, यही तो जीवन है और क्या है। जहाँ होश है वहाँ से तुम लापता हो क्योंकि तुम्हें बेहोशी में ही सुख है। उसी सुख की ख़ातिर तो तुम मरे जा रहे हो, भले ही वो सुख तमाम तरह के अपमान और पीड़ाएँ झेलकर मिलता हो, भले ही वो सुख सड़क पर लोटकर मिलता हो, दुर्गंध में नहाकर मिलता हो।

देख लो न उसको! एक नज़र उसको देख लेना काफ़ी है। उसकी एक तस्वीर देख लो, ज़िन्दगी का सपाट सच सामने आ जाएगा, ये रही ज़िन्दगी। आदमी इसी के लिए तो जीता है। आदमी इसी के लिए तो मरा जा रहा है। इसी के कारण तो मन हर समय हाहाकार करता है कि यही सुख तो नहीं मिल रहा है, कौन सा सुख? बेहोशी का। नहीं तो कोई अपनी इतनी दुर्दशा क्यों करवाएगा? माने उस दुर्दशा में भी उसे सुख है, माने बेहोशी ही सुख है। व्यक्ति जैसे हफ़्ते-भर काम करता हो ताकि सप्ताह के अन्त में जाकर के बेहोश हो सके। उच्चतम मूल्य फिर क्या हुआ? बेहोशी। सबकुछ तुमने करा ही इसलिए ताकि अन्त में बेहोश हो जाओ।

देख भर लो ठीक से, सब समझ में आ जाएगा। और यहीं से समझा है जिन्होंने भी समझा है। बस शान्त होकर, निरपेक्ष होकर, जानने की जिज्ञासु नीयत के साथ, जीवन को देखते भर चलो, बड़ा आनन्द है।

नये नहीं हैं न ये शब्द, इन शब्दों से बहुत परिचित हो। मन ऐसा है कि उसका जिससे परिचय जितना पुराना होता जाता है, उतना वो उसके लिए अनजान होता जाता है। पुराने परिचय के साथ मान्यता बढ़ जाती है न, 'मैं जानता हूँ।' जहाँ मान्यता बढ़ी नहीं तहाँ जानना तुरन्त कम हो गया।

मत देखो जीवन को ऐसे जैसे पता ही हो कि क्या हो रहा है, तुम कुछ नहीं जानते। दुनिया के बारे में तो छोड़ दो, अपने ही इरादों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। और बहुत ख़ौफ़नाक हैं तुम्हारे इरादे, दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नज़रों में क्या है। तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने कितने बड़े दुश्मन हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पवित्र, पावन शब्दों और घोषणाओं के पीछे कौनसी पाशविक हवस है।

एक वजह यह भी होती है स्वयं को न जान पाने की — स्वयं को जानने लगो तो स्वयं से घिन आने लगती है। तो हम कहते हैं कि बन्द करो जानना-वानना, छुपाकर रखो, चीज़ ही गन्दी है। 'मैं कौन हूँ?' 'एक गन्दी चीज़।' तो मैं अपना यथार्थ स्वयं से ही छुपाकर रखूँगा। कुछ इधर-उधर की बातें कर लो। अपनेआप को ही बहला-फुसला लो, जानो मत। जानने के विकल्प के रूप में कुछ शब्द पकड़ लो। 'हाँ, हम भी जानते हैं, श्रीकृष्ण बता गये कि निरहंकार होना चाहिए, निर्मम होना चाहिए, निस्पृह होना चाहिए। कामना वगैरह तो पतन करती है। ये सब हमें भी पता है।' ठीक है, जानने का अच्छा विकल्प पकड़ा है — शब्द, खोखले शब्द।

जानना सिर्फ़ तभी है जब उसे जी रहे हो। जो जी नहीं रहा वो जान क्या ख़ाक रहा है!

जीवन हो कीचड़ भरे किसी गड्ढे में और कहो मैं जानता हूँ हिमालय की चोटियों को, बात कुछ जमी नहीं न। मुँह चलाना ज़िन्दगी जीने का विकल्प नहीं हो सकता।

जो निर्मम हो गया, जो अहम् से मुक्त है, स्पृहा से मुक्त है वो चित्त की शान्ति प्राप्त करता है। कहाँ हैं चित्त की शान्ति? थोड़ी भी निर्ममता आयी होती जीवन में तो शान्ति भी आ गयी होती, कहाँ है?

इसमें एक पक्ष और है, उसको समझना। अध्यात्म का साधारण सामाजिक नैतिकता से लगभग छत्तीस का आँकड़ा है। आम संसारी जिन नैतिक आदर्शों पर चलता है आध्यात्मिकता उनकी धज्जियाँ उड़ा देती है। हमारी साधारण संस्कृत में 'निर्मम' एक बड़ा घृणित शब्द है। जब आप किसी की निंदा करना चाहते हो तो कहते हो यह तो बड़ा निर्मम व्यक्ति है। और कृष्ण की सुने तो निर्ममता उच्चतम मूल्य है। और ये समस्या आपको हमेशा आएगी, आप कृष्ण की जब भी सुनने निकलोगे तो आप पाओगे कृष्ण की बात समाज की बात से बिलकुल मेल नहीं खाती।

समाज जिन बातों को अच्छी बातें बोलकर के, नैतिक बातें बोलकर के, सुसंस्कार बोलकर के प्रचारित करता है, गीता उन सब का खंडन कर देती है। इसीलिए बार-बार समझाया करता हूँ कि अध्यात्म और संस्कृति दो बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। आप जिस संस्कृति का पालन कर रहे होते हो वो आपकी अपनी पैदाइश होती है, आपने उसका उत्पादन करा है। वो अहंकार की उपज है, उसमें कुछ नहीं रखा। इसीलिए सांस्कृतिक आदर्श आध्यात्मिक मूल्यों से मेल कभी खाते ही नहीं।

इसीलिए जो वाक़ई आध्यात्मिक आदमी होता है, अक्सर समाज से उसकी ठन जाती है, और समाज के भी जो अच्छे और ऊँचे लोग हैं उन्हीं से। क्योंकि जो समाज के पुरोधा होंगे, समाज के पंडित और ज्ञानी लोग होंगे, वो कहेंगे, 'देखिए साहब, ममता होनी चाहिए। ममता बड़ी प्यारी चीज़ है। हमारी बिटिया का नाम है ममता।' और कृष्ण सिखा रहे हैं निर्ममता। कृष्ण कहेंगे, 'ये क्या तुमने अन्धेर कर दिया, लड़की का नाम ममता रख दिया, दुश्मन हो क्या लड़की के?' 'नहीं, पर ममता तो अच्छी चीज़ होती है न, माँ की ममता वगैरह-वगैरह। कृष्ण मुस्कुराएँगे, कहेंगे, 'माँ की ममता! किसको बता रहे हो?'

आम संसारी तो प्रेम और ममता में भी भेद नहीं जानता। बेटे का नाम प्रेम, बिटिया का नाम ममता, और कहेगा, 'ठीक ही तो रखा है, बराबर की बात है।'

निर्ममता का अर्थ क्रूरता नहीं होता, निर्ममता का अर्थ होता है ममत्व से मुक्ति। 'मैं और मेरा', इनके खोखलेपन को देख लेना निर्ममता है। और खोखलेपन को देखे बिना त्याग करने का प्रयास मत करना क्योंकि त्याग पाओगे नहीं। देखो, देखो, अवलोकन करो, साफ़-साफ़ देखो।

मैंने देखा कि कैसे बारिश हुई, एक प्राकृतिक संयोग। मैंने देखा, बाहर वो उन बच्चों की माँ थी, कुतिया, उसमें कितनी ममता थी, एक प्राकृतिक संयोग। मैं ये भी देख रहा हूँ कि उसकी ममता अब क्षीण हो गयी है बच्चे अपने-अपने रास्ते जा रहे हैं, प्राकृतिक संयोग। कुछ दिनों की बात और कुछ निश्चित दिनों की बात, कितने दिनों तक ममता रहेगी ये भी प्रकृति ने पहले ही तय कर दिया है। वो बात भी शारीरिक रसायनों में पहले ही लिख दी गयी है, हार्मोनल , इतने दिनों तक ममता रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी।

जिस प्रकृति ने इतना कुछ चारों ओर लिख दिया है न, उसी प्रकृति ने आपके मन में आपका एक झूठा नाम भी लिख दिया है, उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार माने घमंड, गर्व या गौरव नहीं होता। प्रकृति ने आपको जो झूठी पहचान दे दी है उसको अहंता कहते है।

समझ में आ रही है बात?

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=4FtDIMs6CIc