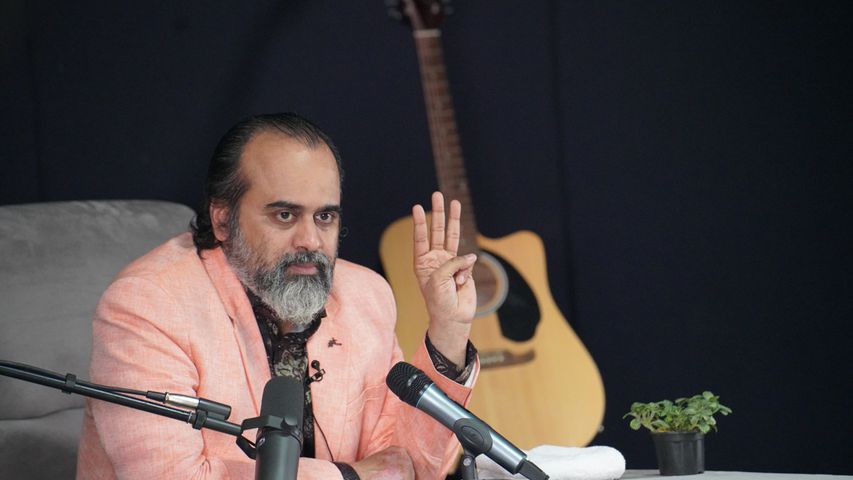

दो छिपकलियों का प्यार, पहला नशा पहला खुमार || आचार्य प्रशांत (2023)

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी प्रणाम। हम जब बोलते हैं कि सुख और दुख की उपेक्षा भी नहीं करनी है, और उनको सिर पर भी नहीं चढ़ा लेना है। तो क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग (समझ) करेक्ट (सही) है, कि फॉर एग्जांपल (उदाहरण के लिए) जब भी मुझे कुछ दुख हो रहा है, तो मुझे उसे जानना है। तो मैं जानता हूँ, तो मैं उससे अलग हो जाता हूँ, और फिर डिप्रेशन में नहीं जाता हूँ।

आचार्य प्रशांत: हाँ, किसी भी चीज़ को जानना के लिए ‘मैं’ को हटाकर उसको देखना होगा। उसको ऐसे देखना होगा जैसे, जैसे थोड़ा सा किसी और के साथ हो रही है। उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना होगा और देखना होगा कि वो प्रक्रिया कितनी ऑटोमेटिक (स्वचालित) है कि ये तो होना ही था।

ये हुआ, फिर ये हुआ, इस व्यक्ति के साथ, मान लीजिये आपका नाम है राहुल, राहुल ऐसे हुआ, फिर राहुल के साथ ये हुआ, फिर राहुल ने ये किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अभी राहुल को बुरा लग रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, वो जैसे ही आप एकसाथ देख लेंगे, वैसे ही आपका जो दुख है उससे आपकी एक दूरी हो जाएगी, दुख कम हो जायेगा।

प्र१: दुख रहेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट (प्रभाव) नहीं रहेगा।

आचार्य: बहुत देर तक नहीं रह सकता है क्योंकि दुख अपनेआप में कुछ नहीं होता। ‘मेरा दुख’ बहुत कुछ होता है। प्रकृति में दुख जैसा कोई तत्व नहीं पाया जाता। सांख्य योग प्रकृति के बहुत सारे तत्वों की बात करता है, मैंने उसमें कहीं नहीं पढ़ा ‘दुख’। वैसे ही और भी दर्शन हैं, वो बहुत बाँट-बाँट कर, बाँट-बाँट कर—दर्शन का काम ही यही है कि वो बाँट-बाँट कर बताते हैं कि क्या-क्या है, लेकिन मैंने उसमें दुख कहीं नहीं पढ़ा।

दुख प्रकृति में नहीं पाया जाता कहीं कभी। दुख उठता है जब ‘मैं’ तस्वीर में खड़ा होता है, तब आता है। तो जो वो दुख वाली घटना है, ‘मैं’ को उससे जितना पीछे खींचेंगे, दुख उतना कम होता जायेगा।

प्र१: सुख का भी वही है। जब सुख आए तो आदमी को बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए।

आचार्य: बहुत आपने बड़ी बात पकड़ ली, लेकिन ख़तरनाक है। अब सुख नहीं मिलेगा। (सभी हँसते हैं)

तो बुद्ध के पास एक स्त्री आयी थी, उस बेचारी का बच्चा था, वो मर गया था। हम समझना चाह रहे हैं, दुख और ‘मैं’ का रिश्ता क्या होता है। और प्रक्रिया समझिएगा, वहाँ जो भी कर रहे हैं बुद्ध, वो किसी प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। उसमें एक सिद्धान्त है। तो उन्होंने जो करा वो तो ठीक है, उसके पीछे सिद्धान्त क्या था, वो समझेंगे।

तो फिर बुद्ध की कहानी तो ठीक है, फिर आप अपनी कहानी भी रच पाएँगे। ठीक है। तो वो महिला आयी, उसका जो है बच्चा, वो मर गया था। तो वो आमतौर पर होता है कि लोग आध्यात्मिक लोगों को भी समझ लेते हैं कि ये कोई झाड़-फूँक वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो झाड़-फूँक वाले होते हैं, उन्हीं को देखा होता है लोगों ने धर्म के नाम पर। तो उसने सोचा, बुद्ध भी ऐसे ही कोई हैं, कुछ कर देंगे। तो आयी कि ये बच्चा है, मर गया है, इसको ज़िन्दा कर दीजिए। ये बच्चा है, इसको ज़िन्दा कर दीजिए।

बुद्ध कुछ बोले नहीं, मना भी क्यों करें, दिख तो रहा है, सामने जो है वो दुखी है। और उनका काम है दुख का निवारण, तो मना क्यों करें। बोले, ‘हाँ, ठीक है। विधि है, मृत बालक को ज़िन्दा करने की। तू एक काम कर, थोड़ा मेरे लिए चावल ले आ दे।’ कहानी आपने सुनी होगी। हम सिद्धान्त समझना चाहते हैं। सिद्धान्त क्या है इसमें।

बोले, ‘थोड़ा चावल ले आ दे, मैं कुछ करूँगा, बस ऐसे घर से लाना जहाँ कभी मृत्यु न हुई हो।’ तो वो स्त्री प्रसन्न हो गयी। उसने कहा, अब कुछ हो जाएगी व्यवस्था। वो अपना भगी चावल लाने के लिए। वो जहाँ से भी चावल लेती, पूछती, ‘यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं था आज तक?’ तो वो बोलते, ‘नहीं, यहाँ भी हुई थी। आज नहीं, चालीस साल पहले हुई थी, पर हुई ज़रूर थी।’

उसने एक नहीं, दस गाँव खंगाल लिए। उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो आज तक। तो वो बुद्ध के पास वापिस आयी। और एकदम अब शांत पड़ गयी थी, मौन पड़ गयी थी। आप मेहनत बहुत कर लो न, किसी बहुत हार्दिक उद्देश्य के लिए आप जान लगा दो, उसके बाद अगर हार भी मिलती है, तो भी शांति रहती है क्योंकि आपने जान लगायी तो थी न। तो वो अपनी पूरी जान से जहाँ-जहाँ घूम सकती थी, घूम-फिर कर बुद्ध के पास फिर आ गयी कई दिन लगाकर और चुप बैठ गयी। कटोरा उसका खाली। बुद्ध तो जानते ही थे, कटोरा खाली ही रहेगा। वो बैठ गई और अब चुप है। और उसके आँसू ढलक आये। उसने बच्चे के बारे में अब कुछ नहीं बोला। और वो बुद्ध के यहाँ आयी, भिक्षुणी बन गयी।

क्या सिद्धान्त दिया उसको बुद्ध ने, क्या सिखाया? तुम्हारा बच्चा नहीं गया है, देयर इज़ नथिंग पर्सनल इन इट (इसमें कुछ भी तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं है) ये था सिद्धान्त। देयर इज़ नथिंग पर्सनल इन इट, तो तू क्यों रोती है? ‘तेरा बच्चा, माय किड (मेरा बच्चा)’ ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है क्योंकि ‘मैं’ ही होता नहीं है।

दुनिया का हर आदमी, हर जीव क्या चिल्ला रहा है? ‘मैं, मैं’। बोल सब ‘मैं’ रहे हैं और सबका ये बोलना है कि ‘मैं’ अलग-अलग है। ‘मैं’ अगर अलग होता तो एक बोलता ‘मैं’, एक बोलता ‘भैं’, एक बोलता ‘तैं’। तुम इतना भी भेद नहीं रखते। कम-से-कम एक भाषा के जितने लोग होते हैं, सब ‘मैं’ ही ‘मैं’ बोलते हैं, और सबको यही लगता है कि मैं अलग हूँ। बोल सब क्या रहे हैं?

श्रोता: ‘मैं’।

आचार्य: और फिर भी क्या कह रहे हैं, मैं?

श्रोता: अलग हूँ।

आचार्य: ऐसा कैसे हो गया? और अंग्रेज़ जितने हैं सब, वो सब क्या बोल रहे हैं?

श्रोता: आइ (मैं)

आचार्य: और फिर भी क्या बोल रहे हैं, आइ ऍम डिफरेंट (मैं अलग हूँ)। डिफरेंट (अलग) है तो आइ क्यों है, ए, बी, सी, डी क्यों नहीं है। नहीं, वो डिफरेंट करने के लिए वो आइ एम के आगे अलग-अलग लगाते हैं न। एक बोलता है, आइ एम ए (मैं ‘ए’ हूँ)। एक बोलता है, आइ एम बी (मैं ‘बी’ हूँ)। एक बोलता है, आइ एम सी (मैं ‘सी’ हूँ)। ए, बी, सी अलग-अलग होंगे, आइ तो सेम (वही) है न। इसका मतलब कि नथिंग पर्सनल (कुछ नहीं व्यक्तिगत) कुछ होता ही नहीं।

ओ स्त्री! तू ही नहीं है, न वो तेरा बच्चा था। कहीं कुछ विशिष्ट, कुछ पर्टिकुलर (विशिष्ट) नहीं है, वो ये समझ गयी। और समझी इसलिए क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करी। उसको कुछ चाहिए था, उसे अपना बच्चा वापस चाहिए था, वो घर-घर भटकी, वो पाँच गाँव, दस गाँव होकर आयी। उसको बात समझ में आ गयी, वो बुद्ध के यहाँ ठहर गयी। समझ में आ रही है बात?

जो सुख आपको अनुभव हो रहा है, वो करोड़ों लोगों को... (पहले भी अनुभव हो चुका है)।

वो फ़िल्म आयी थी, जिसमें वो गाता है, कौनसी थी जिसमें आमिर खान और सब साइकिल चलाते हैं?

श्रोता: ‘जो जीता वही सिकन्दर’।

आचार्य: ‘जो जीता वही सिकन्दर’। तो उसमें एक गाना था, मैं तब जवान हो रहा था नया-नया। (श्रोता हँसते हैं) देखिये, ये बात भी कितनी ग़लत है! कोई नया-नया जवान होता है! जो ही इंसान है वो कभी-न-कभी तो जवान होता है।

तो उसमें एक गाना था, और वो जवानी का दिल, मुझे भी बड़ा अच्छा लगे— ‘पहला नशा, पहला ख़ुमार’। कोई पहला नशा होता है? जो नशा तुम्हें चढ़ रहा है, तुम्हारे पुरखों को भी चढ़ा था, और उन्होंने भी यही गाया था। चलो, तब ये वाला नहीं था तो कोई और रहा होगा, पर गाया सबने ले-देकर यही था— ‘पहला नशा, पहला ख़ुमार’। इसमें क्या नया, क्या अनूठा, क्या न्यारा है, क्या विशिष्ट है?

लेकिन सबको यही लगता है कि ज़बरदस्त है, पहला है, मेरे ही साथ हो रहा है, मुझसे पहले किसी के साथ नहीं हुआ। पूरे अस्तित्व में कोई ख़ास घटना घट गयी है, मुझे आशिकी हो गयी है। अरे! वो छत पर दो छिपकलियाँ हैं, वो भी यही कर रही हैं। (श्रोताओं में हँसी) मेरे कमरे में घुस आती हैं, मैं तो लेटकर ऐसे लेटा हुआ हूँ, निहारता रहता हूँ (आचार्य जी ऊपर की ओर देखते हुए)। मैं कहता हूँ, ‘ये समूची प्रकृति है, एक दौड़ा रही है दूसरे को, फिर चढ़ रही है उसके ऊपर, फिर एक गिर भी पड़ी पट से, यही है बस।’

‘पहला नशा, पहला ख़ुमार’, फिर आगे, ‘नया प्यार है, नया इंतज़ार’। नया प्यार है! काहे का नया प्यार है, प्यार अगर नया होता तो तू कहाँ से आता? तू जहाँ से आया है उन्हें भी यही लग रहा था, नया प्यार है। नया क्या है? तो ये जो भी खेल चल रहा है, उसको आप जान लें कि ये बस एक अनन्त दोहराव है, कांस्टेंट रेपेटिशन (अनन्त दोहराव) तो जान बच जाती है।

प्र१: हाँ, जनरली (सामान्यत:) दुख में हम अवलोकन करते हैं बहुत बार, लेकिन सुख में आमतौर पर वो हम भूल जाते हैं। ओके! (ठीक है) तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, अस्पष्ट समबुद्धि जैसे हम दुख में करते हैं वैसे ही सुख में भी देखना है। तभी वो अस्पष्ट समबुद्धि हो पाता है।

आचार्य: सुख में लगता है, राम मिल गया न। दो राम होते हैं, दो राम होते हैं— एक राम, और आप अगर रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें...

श्रोता: चार राम।

आचार्य: नहीं, नहीं। मैं वो जो छ्द्म राम हैं, छलिया राम हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आप रामायण को पढ़ेंगे न, तो कुछ रामायणों में राक्षसों का उल्लेख आता है जो कभी राम बनते थे, कभी लक्ष्मण बनते थे और वानरों को भ्रमित करते थे, जब युद्ध हो रहा होता था। एक तो सीता ही बन गया था, उसको तो हम जानते ही हैं। राक्षस है, और क्या बन गया था? सीता।

तो ऐसे ही जब युद्ध हो रहा था। तो कुछ ऐसे राक्षस थे जो राम-लक्ष्मण बन जाते थे। सुख में हमें जो लगता है न, राम मिल गया, वो छलिया राम है। सुख इसीलिए हमें ज़्यादा प्रिय होता है, उसमें हमें लगता है, राम मिल गए। वो मिले नहीं हैं जबकि, पर लगता है मिल गए। वो एक राक्षस है जो राम का रूप करके आ गया है।

प्र१: इसीलिए सुख छिनने के पीछे एक और दुख रहता है।

आचार्य: हाँ, और इसीलिए सन्तों ने समझाया है कि दुख से तो भले कम सतर्क रहो, सुख के क्षण में एकदम सजग हो जाना। अनहोनी की ज़्यादा आशंका सुख में है, दुख में कम है।

प्र१: धन्यवाद।

प्र२: मेरे माइंड (मन) में महाभारत में जो अंगराज कर्ण की सिचुएशन (स्थिति) थी कि उन्होंने, उनके भी मन में वो था, आत्मा जानते थे वो और उनका हमेशा झुकाव अहम् की ओर ही रहा। इसीलिए वो जानते हुए भी ख़ुद जीवन भर तपते ही रहे और इसीलिए उनको कभी भी वो जो पूर्णता होती है, तृप्तता होती है वो मिल नहीं पायी।

कहीं उस उदाहरण को ही हम अपने जीवन में देख सकते हैं क्या? कि हमारा भी जीवन, हम जानते हैं कि हाँ! किधर सच्चाई है, किन्तु हम उधर की ओर मुँह न करके, हमेशा ताप बढ़ाने वाली चीज़ों में ही लिपटे रहते हैं। तो इसीलिए हमें भी जीवन भर दुख का सामना करना पड़ता है। और क्या हम सही समझ रहे हैं? मेरा जो उदाहरण मैंने जो दिया, वो सही है? और….

आचार्य: जो आप बात कह रही हैं वो अपनेआप में सही है, बस जो आज की बात है, उसका इशारा थोड़ा सा अलग था। उसका इशारा ये है कि आपके जितने ताप हैं वो उठ तो तन से ही रहे हैं, जो प्राकृतिक वृत्तियाँ हैं, वहीं से उठ रहे हैं। और प्राकृतिक वृत्तियाँ सबमें पायी जाती हैं, तो आपका ताप आपका नहीं है, आपका ताप प्रकृति का है।

प्रकृति में चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों से आपने कुछ रिश्ता जोड़ लिया, कुछ उम्मीदें लगा लीं। उसके कारण ताप भीतरी हो गया है। जिसको आप मन का समझ रहे हैं, वो वास्तव में बस आपका हस्तक्षेप है, तन में।

उदाहरण के लिए, अब जैसे आप कर्ण का ले रही हैं। तो श्रेष्ठ होने, श्रेष्ठ दिखने की इच्छा हर तन में होती है। तन का क्या है, जो सब में पाया जाए। जो सब तनों में पाया जाए उसको हम कह देंगे, ‘वो तन का है।’ ठीक है।

तो वही इच्छा कर्ण में भी थी। लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था के चलते श्रेष्ठ माना सिर्फ़ क्षत्रियों को जाता था। और कर्ण बड़े हुए थे एक सूत के घर में, उनको वर्ण व्यवस्था में उतना ऊँचा नहीं मानते थे। कि भई ये तो बस घोड़ों की देखभाल वगैरह करते हैं, इनका क्या उतना। तो कर्ण उसी बात से परेशान है जो बात वास्तव में उनके तन की है। उनके तन की क्यों है? क्योंकि कर्ण को भी ऊँचा होना है।

दुर्योधन को भी तो ऊँचा ही होना था और क्या करना था। और यही नहीं, वो वृत्ति भीम में भी पायी जाती है, और वही वृत्ति कम-ज़्यादा मात्रा में युधिष्ठिर और अर्जुन में भी है। तो कर्ण को भी जो ताप है, वो है तो उनके तन से ही। जो बच्चा पैदा हुआ है न छोटा, उस बच्चे के सामने किसी दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार कर दो तो वो बच्चा बुरा मान जाता है। बुरा तो मान गया, ठीक है, बात बस इतनी सी है कि सारे ही बच्चे बुरा मानते हैं। माने ये बात उस विशिष्ट, उस ख़ास बच्चे की नहीं। मान लो उस बच्चे का कुछ नाम है, क्या नाम है?

श्रोता: टिंकू।

आचार्य: हाँ, टिंकू। तो ये बात बस उस टिंकू की नहीं है, ये बात बच्चा मात्र की है। जो ही बच्चा होगा, बुरा मानेगा। और एक बार आपको दिख गया कि बात मेरी है ही नहीं, जो ही होगा उसी के साथ घटेगी। फिर आपको अच्छा-बुरा लगना बन्द हो जाता है। फिर आप कहते हो, ‘मैं निरपेक्ष हुआ, ये तो प्रकृति की एक घटना है। इसमें मेरा क्या?’

प्र२: और इसीलिए आचार्य जी आपने अभी जो अन्त में किसी के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि बस एक चुनाव सही कर लो, फिर उसके बाद जो भी करोगे वो सही होगा। तो फिर वही अर्जुन वाली बात आ जाती है न, कि अर्जुन ने बस कृष्ण को चुन लिया, उसके बाद उनके सारे चुनाव कृष्ण ने किए।

आचार्य: बिलकुल, बिलकुल, और अर्जुन ने श्रीकृष्ण के सामने अपनी शर्तों को गिरा दिया। जिसमें अर्जुन को बड़ी तकलीफ़ हुई, पर अर्जुन ने वो तकलीफ़ बर्दाश्त करी। अर्जुन का जो ‘मैं’ था, वो भी तो कृष्ण से बिलकुल जूझा पड़ा था, संघर्ष कर रहा था न। नहीं तो सात सौ श्लोक काहे के लिए होते। कृष्ण तो एक श्लोक में आज्ञा देते, ‘हाँ भई! युद्ध करो।’ युद्ध कर लेते, तो हो जाता ख़त्म। पर अर्जुन भी लगातार डटे हुए हैं। हाँ?

लेकिन धीरे-धीरे करके अर्जुन ने जो अपनी शर्त थी वो ढ़ीली करी। और फिर उन्होंने वो शर्त हटा ही दी, बोले, ‘ठीक है! आपको चुन रहे हैं, और अपने बावजूद आपको चुन रहे हैं, अपना उल्लंघन करके आपको चुन रहे हैं। हमारा मन तो कुछ और ही कह रहा है। हमारा मन कह रहा है, नहीं लड़ना है, वो भाई लोग हैं हमारे, दादा हैं, गुरु लोग हैं, सब अपने मित्र वगैरह हैं, हम नहीं लड़ेंगे, हमको कुछ नहीं करना।’ तो ‘मैं’ तो ये बोल रहा है। पर मैं ‘मैं’ की शर्त का उल्लंघन करूँगा और राम को चुन लूँगा, कृष्ण को चुन लिया।

प्र२: तो वही स्वयं के विरुद्ध जाना।

आचार्य: स्वयं के विरुद्ध जाना।

प्र२: तो स्वयं के विरुद्ध जाना। जी प्रणाम! और आचार्य जी, आपको बहुत-बहुत हम आभार करना चाहते हैं क्योंकि दो साल से आपको सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा बदलाव है जीवन में कि कभी मन एकदम शांत भी रहता है, कभी कुछ देखकर थोड़ा विचलित भी रहता है, क्या होता है वो बताना बहुत अजीब सा है। लेकिन अच्छा है, बहुत डिफरेंट है आचार्य जी।

क्योंकि जितनी भी चीज़ों को हम जिस तरह से देखते थे, सबसे बड़ी बात, मेरा अहंकार भाव बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम जजमेंटल (निर्णेता) बहुत जल्दी होते थे। बट (परन्तु) वो चीज़ें हटी हैं और इतना ही टूटने की भी क्षमता आयी है। तो इसमें भी मुझे अपना, पता नहीं। वो हम शब्दों में नहीं बता पाएँगे, लेकिन उसके लिए बहुत-बहुत आभार आचार्य जी।

(आचार्य जी हाथ जोड़कर आभार स्वीकार करते हुए।)