अगर दूसरों के सामने खुल न पाते हों || आचार्य प्रशांत (2019)

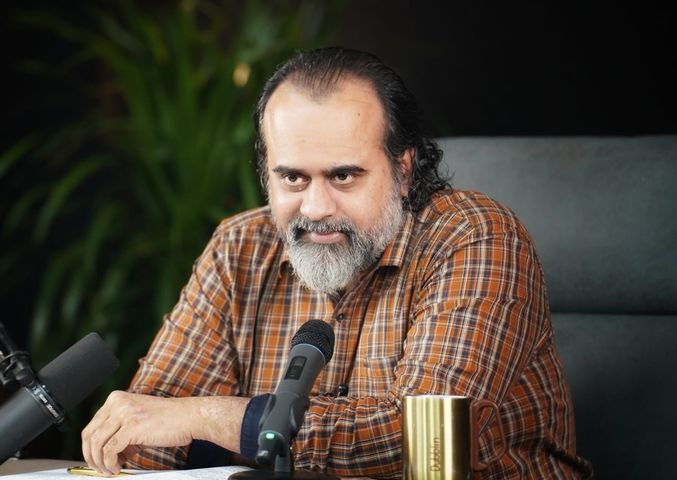

Acharya Prashant

प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक ही चीज़ का लम्बे समय तक सॉल्यूशन (हल) नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए कि कोई मानसिक समस्या है, उसमें काफ़ी समय बीत गया और उस पर मनन-मंथन भी काफ़ी हुआ, लेकिन उससे उबर नहीं पाये हम, उससे उसका सॉल्यूशन (हल) नहीं निकल पाया। और उसके अटकने के कारण फिर अध्यात्म या कुछ और आगे बढ़ने की बात आती है, तो पता चला कि हम तो अभी उसी चीज़ में अटके हुए हैं। और आगे बढ़ने का भी कैसे सोच लें।

जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या बताना चाहता हूँ। बचपन से कुछ लोगों से मिलने में एक झिझक-सी, डर-सा जैसे होता है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन जब इस बिन्दु पर सोचते हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता कि कैसे ये चीज़ चली आ रही है। इसका क्या समाधान इसका किया जाए?

आचार्य प्रशांत: किस चीज़ का समाधान?

प्र: जैसे कई बार खुल न पाना, लोगों के बीच में या ग्रुप (समूह) में कहीं, एक अपनेआप को आइसोलेट - सा (एकान्त), अलग-सा समझना उसमें। तो इसकी क्या वजह है इसको?

आचार्य: क्यों खुलना है ग्रुप में?

प्र: अभिव्यक्ति ज़रूरी है, ऐसा लगता है।

आचार्य: अभिव्यक्ति के दो ही लक्ष्य होते हैं। अगर बन्धन में हो, तो तुम्हारी अभिव्यक्ति होगी — बन्धन को तोड़ना। और अगर मुक्त हो, तो तुम्हारी अभिव्यक्ति होगी — मुक्ति का गीत। इन दो के अलावा बाक़ी अभिव्यक्तियाँ नहीं हैं, वो चीत्कार है, वो आर्तनाद है, वो विक्षिप्तता है। सच्ची अभिव्यक्तियाँ दो ही होती हैं, अगर मैं बन्धन में हूँ, तो मुक्ति अपनेआप को कैसे अभिव्यक्त करेगी? बन्धन को तोड़कर। और अगर मैं मुक्त ही हूँ, तो मुक्ति अपनेआप को कैसे अभिव्यक्त करेगी? हँसकर, खेलकर, उड़कर, कुछ सृजनात्मकता, कुछ रचनात्मकता दिखाकर, किसी की मदद करके। इन दो के अलावा बाक़ी सबको अभिव्यक्ति थोड़े ही बोलते है।

पाँच लोग खड़े हैं चौराहे पर, बकबक कर रहें हैं, गॉसिप। ये अभिव्यक्ति थोड़े ही कहलाएगी, ये पागलपन है। ये अभिव्यक्ति अगर है भी तो आन्तरिक विक्षिप्तता की अभिव्यक्ति है।

आध्यात्मिक अर्थों में अभिव्यक्ति मात्र आत्मा की होती है। आत्मा अपनेआप को अभिव्यक्त करती है, किसके माध्यम से? मन और शरीर के माध्यम से आत्मा अपनेआप को अभिव्यक्त करती है। और मन और शरीर का समझ लो उचित प्रयोग भी यही है कि वो आत्मा की अभिव्यक्ति के साधन बनें। पर आत्मा की अभिव्यक्ति के साधन बनने की जगह अगर तुम्हारी इन्द्रियाँ, तुम्हारा मुँह, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी बुद्धि, ये भीतरी पागलपन की अभिव्यक्ति के साधन बन गये, तो मैं तो उसको अभिव्यक्ति मानता ही नहीं।

अधिकांशतः हम जो कुछ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वो सब आत्मा की नहीं, बौराए मन की अभिव्यक्ति होता है। पगला गये हैं इसीलिए इधर-उधर भाग रहे हैं! अभी ये अभिव्यक्ति ही तो है भागना, किसकी अभिव्यक्ति है ये? तुम्हारे पागलपन की अभिव्यक्ति है।

क्यों अभिव्यक्त करना है? मुक्ति मिल जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कहते हो कि कुछ लोगों के सामने, पाँच लोगों के सामने मैं अपनेआप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उस अभिव्यक्ति की प्रेरणा ही डर हो, उस अभिव्यक्ति की प्रेरणा में ही लालच हो। ये पाँच लोग हैं, इनके सामने अगर मैं भी कुछ बातचीत करूँगा तो मुझे भी कुछ लाभ हो जाएगा, जान-पहचान बढ़ेगी, बाद में लोग काम आएँगे। अधिकांशतः तो लोग इसी नाते दूसरों से मिलते-जुलते हैं। त्यौहार आये, अभिव्यक्तियाँ ही अभिव्यक्तियाँ चल रही हैं! जी शुभ हो, जी बधाई हो, जी मुबारक हो! आपको काजू दिये, आपको बादाम दिये, ख़ूब अभिव्यक्तियाँ होती हैं कि नहीं?

पुरुष जाते हैं स्त्रियों के पास, स्त्रियाँ जाती हैं पुरुषों के पास। वो अपनेआप को अभिव्यक्त करते हैं— आई लव यू! अब ये कोई निस्वार्थ अभिव्यक्ति तो है नहीं, ये कोई आत्मा का प्राकट्य तो है नहीं। आई लव यू! थोड़ी बोलने के थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि कैन वी मेक आउट? (क्या हम चुम्बन कर सकते हैं) लो हो गयी अभिव्यक्ति! और उसके थोड़ी देर बाद और बढ़िया शारीरिक अभिव्यक्ति भी देख लेना! ऐसा ही होता है न?

हमारा कहना, सोचना, करना; सब हमारी वृत्तियों और वासनाओं द्वारा ही संचालित होता है न। कभी निरुद्देश्य किसी से जाकर दो अक्षर बातचीत करी है क्या? कम ही होता होगा। निरुद्देश्य अभिव्यक्ति कभी हुई है? और मैंने कहा, अभिव्यक्तियाँ दो ही तरह की होती हैं। अगर बन्धन है तो सोद्देश्य अभिव्यक्ति होगी। और उद्देश्य क्या होगा?

श्रोता: बन्धन को काटना।

आचार्य: बन्धन को काटना। और अगर मुक्ति है, तो निरुद्देश्य अभिव्यक्ति होगी। उसका तो कुछ उद्देश्य ही नहीं, वो तो मौज में है। कभी निरुद्देश्य अभिव्यक्ति करी है? हमारी अभिव्यक्ति सोद्देश्य होती है और उद्देश्य भी गड़बड़ होता है। हमारी अभिव्यक्ति का उद्देश्य मुक्ति नहीं होता, सत्य नहीं होता। हमारी अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है — कामनाओं की पूर्ति, स्वार्थों की पूर्ति। उस अभिव्यक्ति से मिल क्या जाना है।

चुनावी मौसम है, सब नेता अपनेआप को अभिव्यक्त कर रहें हैं मंच पर चढ़-चढ़कर! ऐसी तो अभिव्यक्ति होती है। सोशल मीडिया पर चले जाओ, जो लोग भरी सभा में गूँगे जैसे रहते हो, वो भी सोशल मीडिया पर उछल-उछल कर वार कर रहे होते हैं! ये लम्बी-लम्बी बातें, प्रगाढ़ अभिव्यक्तियाँ दे रहे होते हैं। तो?

प्र: सर अगर कुछ चीज़ें अन्दर दबी रह जाएँ, मान लीजिए वो क्रोध ही है या जो भी इच्छा अभी उठती है, तो वो भी तो अन्दर नुक़सानदायक ही है।

आचार्य: बाहर मत निकालना, और नुक़सान होगा। प्रधानमन्त्री ने कुछ ऐसा कर दिया कि तुम्हें व्यापार में लाख, दो लाख, दस लाख का नुक़सान हो गया। भीतर क्रोध है। तुमने कहा, ‘निकाल ही देते हैं। अबकी जब बच्चू लखनऊ मैं रैली करें तो हमारा जूता उनका सर!’ ज़्यादा नुक़सान हो जाएगा।

ये भी अध्यात्म में बड़ा अन्धविश्वास फैला हुआ है कि सप्रेस (दमन) मत करो, जो कुछ है उसे अभिव्यक्त कर दो। और ये श्रोताओं को, शिष्यों को सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है कि माने अगर भीतर कामवासना है तो अभिव्यक्त ही कर देते हैं! सुनो देवी! गुरुदेव बता गये हैं कि दमन अच्छी बात नहीं है, न तुम दमन करो, न हम दमन करें। और थोड़ी देर में एक-दूसरे पर वमन कर रहें हैं!

किसने कह दिया कि क्रोध की अभिव्यक्ति बड़ी ऊँची बात है, बल्कि दमन अध्यात्म की एक विधि होती है। यहाँ बैठे हो इतने लोग, कोई ऐसा है जिसके दिमाग में पिछले दो-ढाई घण्टें में इधर-उधर के विचार न कौंधे हों, आये थे न? और जो-जो बातें दिमाग में आयी थीं, तुमने उनकी अभिव्यक्ति कर दी होती तो ये बातचीत आगे बढ़ पाती? अगले पाँच मिनट के लिए सब अभिव्यक्त करना शुरू कर दो जो-जो भीतर चल रहा है, फिर देखो क्या होता है! चीख-पुकार मच जाएगी, दरवाज़ा तोड़कर भागोगे!

पर ये भी बड़े फैशन में है आजकल — एक्सप्रेस योरसेल्फ, डोन्ट सप्रेस (स्वयं को अभिव्यक्त करो, दमन नहीं)।

अभिव्यक्ति हो तो सत्य की हो, भीतर के कचरे को अभिव्यक्त करके क्या कर लोगे भाई!

प्र: लेकिन सर, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई गुमसुम रहता है और एक है कि गपशप करता है। तब लगता है कि गपशप करने वाला ही ठीक है भले ही वो गपशप व्यर्थ है, लेकिन जो गुमसुम है वो भी व्यर्थ है, तो उससे अच्छा तो कुछ गपशप कर रहा है।

आचार्य: ये सब बातें फ़िल्मों ने सिखा दी हैं। ये फ़िल्में और टीवी सीरियल देखने से हुआ है। कि वहाँ जो गपशप कर रहा होता है वो बड़ा आकर्षक लगता है, क्यूट! लगता है न? बकबक-बकबक मुँहफट, आलिया भट्ट! नहीं, अभी उसका जो चरित्र था, वो जो पिक्चर आयी थी। क्या है? जिसमें रैपिंग हो रही थी।

श्रोता: गली बॉय!

आचार्य: गली बॉय। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि है कोई लड़की जो बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है, क्या अभिव्यक्ति है! बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है! और कोई धीर है, गम्भीर है, तो उसको कह देते हैं कि इसके साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, डिप्रेशन (अवसाद) में है लगता है।

जो गम्भीरता मनुष्य का आभूषण होती है उस गम्भीरता को तुमने बीमारी बना दिया है। कोई चुपचाप बैठा हो, अन्तर्गमन कर रहा हो, उसको जीने नहीं देते। कुछ ग़लत हो गया है! ले अच्छा ये तू संता-बंता का चुटकुला सुन! वो कह रहा है, ‘मैं शांत हूँ, मैं ठीक हूँ।’ कह रहे हैं, ‘नहीं-नही-नहीं! तू बड़ा गुमसुम और उदास है, ले सिगरेट पी!’ और तब भी न माने तो दो-चार दोस्त बुलाए जाएँगे कि भाई को कुछ हो गया है। और सब मिलकर ज़बरदस्ती उसके मुँह में बीयर ठूँस देंगे! कि चहकना चाहिए!

गुरुओं ने भी बताया है और बाज़ार के विज्ञापनों ने भी समझाया है कि पुष्प की तरह खिलना चाहिए और कौए की तरह चहकना चाहिए! हर समय काँव-काँव ही करते रहो! नतीजा, वो बेचारे लोग जो वास्तव में स्वस्थ हैं, जो गॉसिप इत्यादि में बहुत लिप्त नहीं होते, उनको धीरे-धीरे अपने ऊपर शंका होनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं, ‘हममें ही कुछ गड़बड़ होगी। हम चुप रहते हैं तो लगता है हममें ही कोई खोट है, क्योंकि बाक़ी सब तो बकवास करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। और जो जितनी बकवास कर रहा है वो उतना हँसमुख कहला रहा है। उसको माना जा रहा है कि इसकी ज़िन्दगी तो बड़ी खुशहाल है।’

अगर डर के कारण नहीं बोल पाते हो, तो बोलो। पर अगर तृप्त हो, आत्मस्थ हो और मौन हो, तो उस मौन को व्यर्थ ही खण्डित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बन्धन तोड़ने के लिए अगर बोलने की ज़रूरत है तो ज़रूर बोलो। बन्धन तोड़ने के लिए जो कुछ करने की ज़रूरत है सबकुछ करो, पर व्यर्थ ही कुछ भी मत करो, न कुछ कहो, न कुछ करो।

मौन अपराध नहीं है। और जो लोग बहुत बकबक करते हैं न, वो उस जगह पर और उस समय पर नहीं बोल पाते जहाँ बोलना ज़रूरी होता है। ये जाँचकर देख लेना। बल्कि जो चुप रहता हो उसकी सम्भावना ज़्यादा है कि जब असली अभिव्यक्ति का मौक़ा आएगा तब यही बोलकर दिखाएगा। और इधर-उधर के बातूनी, बकवादी लोग, ये जब असली चुनौती सामने आती है तो इन्हें साँप सूँघ जाता है। फिर कुछ नहीं बोलेंगे।

श्रोता: शायद वो इस तरफ़ संकेत कर रहे हैं कि अगर अन्दर अशांति हो, अन्दर बहुत शोर हो, बस ये (मुँह) बन्द हो, बाहरी चुप्पी हो तो क्या ऐसी स्थिति में ये बेहतर नहीं है कि बोल ही दें, सम्भावना तो बनेगी?

आचार्य: बोलने से अशांति मिटती हो तो बोलो, नहीं तो बाहर भी कचरा फैलाकर क्या मिलेगा। भई, जिस कर्म से तुम्हारे बन्धन कटते हों वो ज़रूर करो। पर क्या बोलने से वो आन्तरिक अशांति मिटेगी? अगर मिट रही हो, तो बोल दो। अधिकांशतः यही पाओगे कि आन्तरिक अशांति बोलने से नहीं, समझने से मिटती है। उस पर ग़ौर करो, उस पर ध्यान दो; वो मिटेगी।

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=5A0OlFvfjYs