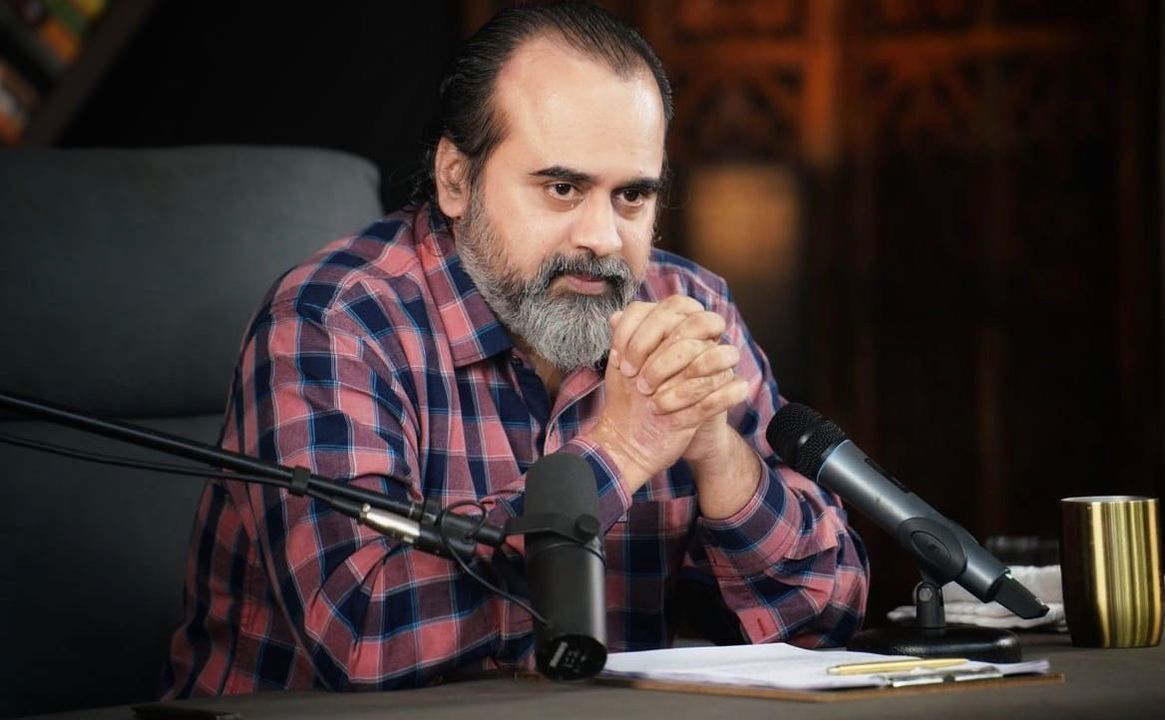

जिनमें सच सुनने का दम है, सिर्फ़ उनके लिए || आचार्य प्रशांत, वेदांत पर (2021)

प्रश्नकर्ता: चरण स्पर्श आचार्य जी, जब कोई कामना बहुत हावी हो जाती है तो उससे मिलने वाले तात्कालिक सुख के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन उस कामना को पूरी करने के बाद ग्लानि अनुभव होती है। जब चुनाव करना होता है, तब छोटे सुख की तरफ़ खिंच जाते हैं। उस समय सही चुनाव कैसे करें?

आचार्य प्रशांत: नहीं। देखिए, ये हो नहीं सकता कि कोई छोटा सुख आपको बड़ा दुख न दे रहा हो और अगर ऐसा हो रहा है कि आप किसी छोटे या बड़े सुख की ओर झुक जाते हैं और फिर उससे पैदा होने वाला दुख या उससे मिलने वाली ग्लानि, सुख से छोटी ही है, तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि फिर तो उस सुख को भोगिए, जमकर भोगिए।

पर ऐसा होता नहीं है, ये अस्तित्व के नियम के विपरीत है। आपको जो सुख मिल रहा है छोटा, वो किसी बड़े सुख को काटकर मिल रहा है। वो जो बड़ा सुख कट रहा है, वह बड़े दुख की बात है न। उसको लगातार याद रखना होगा, थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। जहाँ चोट लगी है, जहाँ नुकसान हुआ है, उस चीज़ को भूलना नहीं होगा।

जहाँ पाँच रुपए पाने की ख़ातिर पंद्रह गँवाने पड़े हों, वैसा सौदा दोहराने से बचना होगा। पर ये सब तभी हो सकता है, जब हममें ज़रा स्वयं के प्रति प्रेम हो। देखिए, कहने को तो कहते हैं कि मन का, मनुष्य का स्वभाव आनन्द है। कहते हैं न, हम आनन्दधर्मा लोग हैं इत्यादि। पर वो बात भी साधारण आदमी पर कुछ पूरी तरह ठीक है नहीं। हममें से ज़्यादातर लोग अपने स्वभाव से इतनी दूर निकल आते हैं कि हममें आनन्द के लिए भी कोई अनुराग बचता नहीं है। नहीं तो आनन्द की जो कशिश है, आनन्द की तरफ़ जो कर्षण है, जो खिंचाव है, वही बहुत है न।

आदमी कहेगा कि मैं फ़लाना काम क्यों करूँ, उसमें सुख से ज़्यादा दुख मिलता है, बात ख़त्म! वो बेवकूफ़ी भरे काम करेगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आनन्दधर्मा की जगह दुखधर्मा बन बैठते हैं। हमें दुख मिलता जाता है, मिलता जाता है और वो हमारी नसों में दौड़ना शुरू कर देता है। दुख जैसे हमारा स्वभाव ही बन जाता है। हमें आपत्ति उठनी ही बन्द हो जाती है कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं कमज़ोर, दुर्बल क्यों हूँ। मैं दीन-हीन क्यों हूँ, मैं चिंतित और व्यग्र क्यों हूँ। ये सब सवाल उठने बन्द हो जाते हैं। इन सब सवालों की चिता पर एक पहचान खड़ी हो जाती है — मैं तो ऐसा ही हूँ।

फिर आदमी ये नहीं कहता कि मैं आनन्दित क्यों नहीं हूँ, मैं तेजवान-बलवान क्यों नहीं हूँ, मैं चुनौती के सामने खड़ा क्यों नहीं हो पाता, मैं अपने वचन का पालन क्यों नहीं कर पाता। फिर इन सब सवालों को इंसान कर देता है बिलकुल दफ़न और बस एक चीज़ बाक़ी रहती है, मैं तो ऐसा ही हूँ ।

आत्मा की तरफ़ जो मन अनुरक्त है वो आनन्दधर्मा है, पर मन यदि आत्मा से विरक्त हो गया है, तो मन दुखधर्मा भी हो जाता है। ये मन के साथ बड़ी त्रासदी है कि वो दुख को भी स्वभाव बना सकता है और ज़्यादातर लोगों ने यही करा है। ये मैं कुछ अपवाद की या बिरले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। बल्कि इस हद तक करते हैं कि आनन्द से उन्हें घबराहट होने लगती है, उन्हें आनन्द की जगहों पर ले जाओ, आनन्द के अवसरों पर ले जाओ, वो वहाँ विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है, ये मैं कैसी बेमेल-असंगत जगह पर आ गया। ये मैं कहाँ बड़ी आउट ऑफ प्लेस (अनुपयुक्त) अनुभव कर रहा हूँ।

समझ में आ रही है बात?

और कोई ऐसी जगह हो जहाँ मनहूसियत टपक रही हो, दुख का भोंपू बज रहा हो, वहाँ उनको लगता है कि ये कुछ अपना सा मोहल्ला है, यहाँ आँसू बह रहे हैं, मवाद बह रहा है, कमज़ोरियों के गीत गाये जा रहे हैं।

समझ में आ रही है बात?

तो अपनेआप को याद दिलाना होगा या तो उपनिषदों के माध्यम से या सही संगति के माध्यम से कि बिलकुल अनिवार्य नहीं है, छोटा होकर के जीना, दुख में जीना, वगैरह। बिलकुल भी अनिवार्य नहीं है।

आप जिसको सामान्य, साधारण ज़िन्दगी बोलते हो, वो बस पुराने ढर्रों का एक सामान्य और साधारण दोहराव भर है। इतना ज़्यादा हुआ है दोहराव कि सामान्य और साधारण लगने लग गया है। जो कुछ भी हमें सामान्य लगता है, वो सामान्य भर लगने से सही और सच नहीं हो जाता।

बात समझ रहे हो?

जो इंसान इस पर ग़ौर करने लग गया, वो फिर बहुत आगे जाता है। कोई भी चीज़ सामान्य होने भर से सही और सच नहीं हो जाती है। सम्भावना बल्कि ये है कि जो कुछ सामान्य है, वो सही और सच होगा नहीं। आ रही बात समझ में?

प्र२: चरण-स्पर्श आचार्य जी, भौतिक तल पर सही कामना को पहचानने की क्षमता सामान्य चेतना कैसे करे?

आचार्य: सही कामना यथार्थ के साक्षात्कार से उठती है। सही कामना स्वयं को सही मानकर आगे कुछ और अर्जित करने के लिए नहीं उठती। सही कामना बर्हिगामी नहीं होती, सही कामना ये नहीं कहती कि मैं तो ठीक हूँ, चलो कुछ और पा लेते हैं, तो मैं और ठीक हो जाऊँगा।

सही कामना तो एक प्रतिक्रिया होती है, अपनी रुग्ण स्थिति के साक्षात्कार के प्रति। मैं कैसा हूँ, मैंने साफ़-साफ़ देख लिया और अब उससे उठी है एक सही कामना। मैं स्वस्थ हो जाऊँ, मैं मुक्त हो जाऊँ। स्वयं को देखा मैंने और स्वयं को देखने का प्रतिफल है सही कामना। सही कामना स्वयं को कुछ दिलाने के लिए नहीं होती है, सही कामना स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए होती है।

इन दोनों बातों का अन्तर समझ रहे हो?

स्वयं को कुछ दिलाना माने क्या? आओ बेटा, तुम्हें ये चीज़ें दिला दें, ये चीज़ें दिला दें, ये चीज़ें दिला दें। और स्वयं को मुक्ति दिलाना माने क्या? अरे! तुम्हें क्या चीज़ दिलाएँ, तुम्हें हम जो कुछ भी दिलाएँगे, वो तुम्हें क़ैद के भीतर ही मिलेंगी चीज़ें।

एक क़ैदी को आप नये कपड़े भी दिला दें, तो नये कपड़े उसे कहाँ मिलेंगे? क़ैद के भीतर ही तो मिलेंगे न। तो क़ैदी से हम ये कहें कि आओ बेटा, तुम्हें चीज़ें दिलायें या ये कहें कि आओ बेटा, तुम्हें मुक्ति दिलायें। क्योंकि चीज़ें आप उसे दिला भी देंगे तो वो चीज़ें उसे उसकी क़ैद के भीतर ही मिलेंगी, क़ैद से बाहर नहीं निकाल देंगी। आपने उसे घड़ी दिला दी, आपने कपड़े दिला दिये, कुछ और दिला दिया, जो कुछ भी क़ैद में उसको दिलाना अनुमत है, वो सब आपने उसको दिला दिया।

वो ये सब चीज़ें पा गया है। है तो अभी भी क़ैद में। सही कामना निकलती है, अपने यथार्थ के दर्शन से और उससे उठने वाले आक्रोश से, उससे उठने वाली करुणा से। 'मैं ऐसा क्यों हूँ, जब ऐसा होना मेरी नियति नहीं है। यह ठीक नहीं है। मैं बँधा हुआ हूँ।'

जो मुक्तिमार्गी होता है, उसकी ख़ास पहचान होती है, पहली — अपने यथार्थ का पूर्ण परिचय होता है उसको। अच्छे से जानता है कि उसका यथार्थ कैसा है और दूसरा — अपने यथार्थ का पूर्ण अस्वीकार होता है उसको। जैसी उसकी स्थितियाँ हैं अन्दर-बाहर, इसका उसको पूरा संज्ञान होता है, पहली बात। और जैसे उसकी स्थितियाँ हैं अन्दर-बाहर, उनके प्रति उसका पूरा विरोध और विद्रोह होता है, ये दूसरी बात। ये मुक्तिमार्गी है और जो कारामार्गी है, जिसको अपने सारे मार्ग अपनी कारा के भीतर चलाने हैं — कारा माने क़ैद — उसकी पहचान ये है कि वो जैसा है, वैसा बने बने और पचास तरह के कर्म और उद्यम करता है ।

समझ में आ रही है बात?

ऐसा समझ लो कि एक इंसान है — दो लोग ले लो, दोनों का जो मुँह है वो रंग दिया गया है पीला, नीला, काला। ठीक है? जो उनको रंग लगा दिया गया है, वो उनका असली रंग नहीं है, पर रंग लगा दिया गया। अब दोनों की ज़रा अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ देखना।

एक कहता है, ‘मुझे यह रंग क्यों लगा दिया गया?’ पहली बात तो वो आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ, तो उसे अपने यथार्थ का पूर्ण परिचय हुआ। यथार्थ क्या है? कि फ़िलहाल तो मेरे चेहरे पर सौ तरह के नक़ली, घटिया रंग पुते हुए हैं और दूसरी बात हमने कही कि यथार्थ का सिर्फ़ परिचय नहीं है, यथार्थ से एक विद्रोह भी है।

तो उसने उठाया कपड़ा और अपने चेहरे पर घिसने लग गया और बोला रहा, ‘ये बात ठीक नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बाहरी रंग पोत दिया गया है, मेरे चेहरे पर कोई रंग नहीं होना चाहिए।‘ एक ये व्यक्ति है, इसकी कहानी देखिए।

अब दूसरे को देखो। दूसरे ने देखा कि चेहरे पर रंग क्या लगा हुआ है, बोला, ‘काला ज़्यादा लगा हुआ है, नीला ज़्यादा लगा है, तो चलो ऐसा करते हैं, सफ़ेद रंग की शर्ट पहन लेते हैं कंट्रास्ट (विषमता) बढ़िया रहेगा। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति अपनी ज़िन्दगी को अब एक झूठ के साथ समायोजित कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे चेहरे पर काला-नीला पुता है, तो मैं हटा दूँ।

वो कह रहा है, ‘काला-नीला तो अब है ही है, अब मैं कपड़े ऐसे पहनूँगा जो इस काले-नीले के साथ बिलकुल खिलकर सामने आयें। तो चेहरा काला-नीला है, अब शर्ट होगी मेरी बिलकुल सफ़ेद।’ ज़्यादातर लोग दूसरे इंसान जैसे होते हैं।

वो अपनेआप को मिटाना नहीं चाहते, अपनेआप को पोंछ-पोंछकर, रगड़-रगड़कर अपनेआप को मिटाना नहीं चाहते, वो कहते हैं, ‘हम जैसे हैं, गन्दे तो हैं ही, अब इस गन्दगी को लेकर के ज़िन्दगी में आगे बढ़ते हैं।’ अब मुँह पर रंग लगा हुआ है, लेटते हैं तो वो तकिये पर भी लग जाता है। तो क्या करेंगे फिर? वो तकिये पर प्लास्टिक की एक पन्नी बिछाकर के सोते हैं। इसमें बताऊँ क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ कर रहे हैं, जो मददगार होगा इस रंग के साथ जीने में।

ये व्यक्ति ऐसा भी तो कर सकता था कि तकिये पर रंग लग जाता है, तो मैं जाकर के मुँह को धो ही लूँ। न। वो मुँह नहीं धोएगा, वो तकिये पर प्लास्टिक चढ़ाकर के सोएगा। ये कारामार्गी की निशानी है। वो ख़ुद को बचाने के लिए बहुत बेहूदा किस्म के काम कर सकता है। वो किन्हीं भी अतियों तक जा सकता है, बस अपनेआप को ऐसा बचाने के लिए, जैसा हो रहा है, किन्हीं भी अतियों तक जा सकता है।

अब आप उसको अगर बोलोगे कि ये क्या मुँह पर काला-पीला, नीला लगाकर घूम रहा है, साफ़ कर ले, तो कहेगा, ‘तुम रंगभेद कर रहे हो, तुम मुझसे जलते हो, चिढ़ते हो या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, सिर्फ़ इसलिए कि मेरा रंग अलग है।‘

भई, तुमसे बात कुछ और कही जा रही है, तुमसे कहा जा रहा है कि ये जो तुम रंग पकड़कर बैठे हो, ये तुम्हारा रंग है ही नहीं। तुम काहें भालू-वनमानुष बने घूम रहे हो, तुम इंसान हो। उसको ये बात समझ में नहीं आएगी।

उसको लगेगा कि उसपर आक्रमण किया जा रहा है। तुम उसको साबुन दोगे, तुम उसको ब्रश दोगे कि ले सफ़ाई कर। वो साबुन तुम्हें फेंककर मारेगा। वो कहेगा, ये देखो, ये सब मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इनको तो पसन्द ही नहीं है, मैं जैसा हूँ। इफ यू लव मी, लव मी एज़ आई एम (यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं जैसा हूँ, वैसा ही करो)। अरे! क्या, लव यू एस यू आर (तुम जैसे हो वैसे ही क्यों प्रेम करें)। हमें भी अपना मुँह काला कराना है क्या। और आतुर तुम बहुत हो अपने मुँह से हमारा मुँह, गाल से गाल रगड़ने के लिए। और ये हुआ नहीं कि हमारा भी मुँह हो जाएगा काला। लेकिन यही तुम्हारी इच्छा है बहुत कि हम तो काले हैं ही सनम, तुम्हारा भी मुँह काला करके छोड़ेंगे। और साबुन दिखाओ, तो तुम्हें चिढ़ उठती है।

मुक्तिमार्गी-कारामार्गी का अंतर समझ रहे हो?

सवाल यह था कि सही कामना कहाँ से आती है, सही कामना आती है दर्पण में अपना सही अवलोकन करने से और जो भी कोई अपना यथार्थ अपने मन के दर्पण में साफ़-साफ़ देख लेता है। उसे दिखाई दे जाता है कि अब आगे करना क्या है।

यही सही कामना है क्योंकि जो कोई भी अपनेआप को साफ़-साफ़ देखेगा, उसे साफ़-साफ़ दिखाई क्या पड़ेंगे? आत्मा तो दिखायी देती नहीं, तो साफ़-साफ़ दिखाई क्या पड़ेंगे? अपने दोष, अपने विकार, अपने बन्धन। उन्हीं को काटना है। उन्हीं से विद्रोह करना है, यही सही कामना है।

आ रही है बात समझ में?