भगवद गीता - अर्जुन विषाद योग: अध्याय 1, श्लोक 1-19

श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग

धृतराष्ट्र उवाच | धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः | मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय || 1.1 ||

धृतराष्ट्र ने कहा, “हे संजय! धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया?”

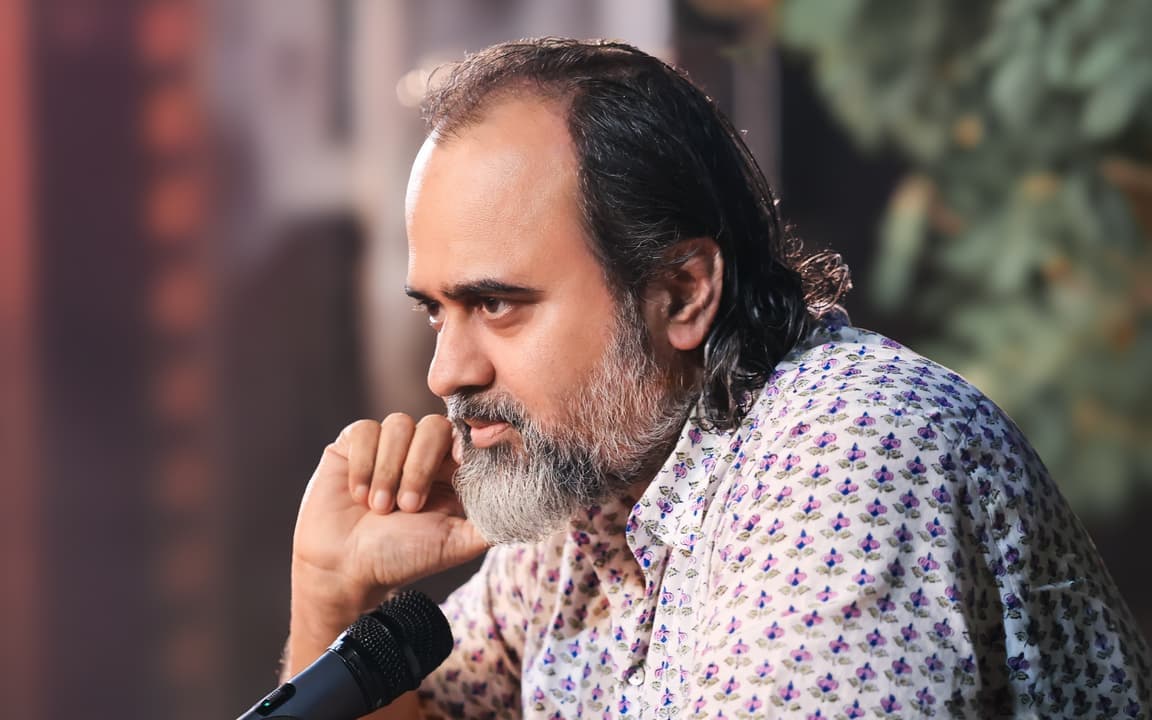

आचार्य प्रशांत: जिज्ञासा से आरंभ हो रहा है श्रीमद भगवत गीता का पाठ और पहले ही सूत्र में सीख निहित है; कौरव-पांडव अविवेक की एक लंबी श्रंखला के परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र में आमने-सामने आ गए हैं और उनको उस स्थिति में पहुंचाने में बहुतों का योगदान है, जिनमें धृतराष्ट्र भी सम्मिलित हैं। धृतराष्ट्र अब जिज्ञासा कर रहे हैं। संजय से पूछ रहे हैं कि बताओ अब आमने-सामने आ गए हैं। एकत्र हो गए हैं। क्या कर रहे हैं?

यहां यह प्रश्न गौण है कि संजय कैसे देख पा रहे होंगे? संजय कैसे सुन पा रहे होंगे? ऐसे प्रश्नों पर बहुत चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन प्रश्नों में कोई केंद्रीयता नहीं है। क्या वेदव्यास ने सचमुच संजय को कोई दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। दिव्य दृष्टि जैसा कुछ होता भी है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि संजय इतनी दूर से सब कुछ देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और अगर सब कुछ संजय नहीं देखा सुना है तो गीता के 700 श्लोकों में से प्रत्येक श्लोक वास्तव में मात्र संजय का ही है।

तो इस तरह की चर्चाएं बहुत होती रहती हैं। उनमें हमें नहीं पड़ना है क्योंकि वो मुद्दा अहम नहीं है। उस बात में कोई केंद्रीयता नहीं है। संजय ने कैसे देखा? अपनी आंखों से देखा, संदेशवाहकों से देखा, गुप्तचरों से देखा। या सुनी सुनाई बात बता दी। कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी हुआ हो उसका महत्व अप्राथमिक है।

हम जिज्ञासा की बात कर रहे थे; हम जिज्ञासा पर आते हैं। एक जिज्ञासा होती है जो पूछती है कि, 'मेरे लिए क्या उचित है? मैं कौन हूँ?' एक जिज्ञासा होती है जो केंद्रीय प्रश्न से सदा बचकर चली होती है और उसकी जिज्ञासा, उसकी रुचि, उत्सुकता बस यह जानने में होती है कि 'मैंने जो अपकर्म कर दिए उनके कर्म दंड से मैं किस प्रकार बचूँ।' धृतराष्ट्र निःसंदेह यहाँ दूसरी कोटि की जिज्ञासा दर्शा रहे हैं। वास्तव में वो पूछ भी नहीं रहे, वो एक आशा खड़ी कर रहे हैं।

जैसे जैसे गीता में आप साथ आगे चलेंगे, आपको दिखाई देगा। कि धृतराष्ट्र कोई निष्पक्ष श्रोता नहीं है। संजय की बातों पर धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया ये स्पष्ट बता देगी कि धृतराष्ट्र स्वयं कहाँ पर खड़े हैं इस युद्ध में। तो वो सब कुछ जो नहीं किया जाना चाहिए था वो कर देने के बाद अब पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि, "बताओ क्या चल रहा है?" और अभी भी सिर्फ यह नहीं पूछ रहे कि 'बताओ क्या चल रहा है; वो सुनना यह चाहते हैं कि 'दुर्योधन का विजय अभियान चल रहा है।'

प्रश्न करना अच्छी बात होती है, लेकिन प्रश्न यदि इस तरह से किया जाए कि मूल प्रश्न दबा रहे तो यह प्रश्न, प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न, प्रश्न का विरोधी है। ये सवाल सही सवाल को दबाने के लिए पूछा गया है।

हम भी बहुत तरह के कौतूहल से भरे रहते हैं और वेदांत पूरा ज़ोर जिज्ञासा पर देता है। प्रश्न पूछो। प्रश्न हमारे पास भी होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? 'अच्छा, शाम को टैक्सी मिलेगी क्या?' 'अच्छा, वह जो उधर घूम रहे हैं उनका नाम पता क्या है?' 'अगली बार इसी सभागार में होगा?' 'मैं दिल्ली से हूँ, और कौन-कौन है यहां पर?

पूछते तो सब रहते हैं क्योंकि तलाश सबको है। वो तलाश आपको शांत तो बैठने नहीं देगी। आप जिज्ञासा तो करेंगे ही। बात बस यह है कि आपकी जिज्ञासा आपको समाधान के पास ले जा रही है या आपको कोई खोखला उत्तर देकर के क्षण भर के लिए संतुष्ट कर दे रही है। सही समाधान हमें बहुधा मिलते ही इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे प्रश्न ही गलत होते हैं।

कितनी बातें पूछी जा सकती थी। धृतराष्ट्र बस यह पूछ रहे हैं 'कि बताओ क्या चल रहा है? टिप्पणी करो, आंखों देखा हाल प्रसारित करो, रनिंग कमेंट्री।' और पूछने के लिए पहले उनके पास भीष्म थे, विदुर थे, स्वयं कृष्ण भी उपलब्ध थे; जो पूछना था वो कभी पूछा नहीं। सीधे साधे प्रश्न कभी सामने रखे नहीं क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर मोह को भारी पड़ते। तो अब ऐसे सवाल।

जब आपसे भी बात करता हूँ तो मेरी कुछ ऐसी ही स्थिति रहती है। मुझे आपको देने हैं समाधान, और आप अक्सर सतही जिज्ञासा कर जाते हैं। फिर जो उत्तर है वह प्रश्न से हटकर देना पड़ता है। कि प्रश्न में कुछ भी पूछा हो, उत्तर में वह बोलो जो समाधान दे। कोई नया आदमी सुने तो उसे बल्कि यह लगे कि पूछा क्या था और जवाब क्या दिया? वो जवाब जरा अलग हो, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो पूछते हैं, वो उत्तर की सीमाएं निर्धारित कर देता है, और आप उत्तर की सीमाएँ इसी हिसाब से निर्धारित करते हो कि उत्तर आपके हितों को, बल्कि आपकी सुविधाओं को कहीं चोट ना दे जाए।

आपका लीवर खराब है क्योंकि आप शराब बहुत ज्यादा पीते हो। आप चिकित्सक के पास जाकर पूछ रहे हो; 'आज शनिवार है या इतवार है?' आपने बहुत चुन के सवाल पूछा है। जिसका उत्तर कहीं से भी आपके शराब की आदत पर आक्रमण नहीं कर सकता। उत्तर में चाहे शनिवार बोला जाए, चाहे इतवार बोला जाए, आपकी शराब बच गई। हम इस तरीके से अपने प्रश्नों की रचना करते हैं।

सही प्रश्न पूछ लिया तो लीवर तो बच जाएगा लेकिन शराब छूटेगी। शराब बचानी है तो चिकित्सक के सामने भी कोई आड़ा तिरछा, व्यर्थ का सवाल रख दो। जिसके उत्तर से कोई लाभ हो ही नहीं सकता। ऐसा सवाल रखो कि जिसका उत्तर एक दिशा में दिया जाए, दूसरी दिशा में दिया जाए, तीसरी दिशा में दिया जाए, कोई लाभ नहीं। और फिर जब गलत प्रश्न का सही उत्तर दिया जाए समाधान की दिशा में तो, कंधे उचका कर कहो। “पर यह तो मैंने पूछा ही नहीं था। यह थोड़ी पूछा था।”

आपको वह क्यों दिया जाए जो आप माँग रहे हैं। आपको वह मिलना चाहिए जो आपके लिए मददगार होगा। आप माँगते तो वो चीज हैं जिससे मन प्रसन्न, बल्कि सुरक्षित रहता है, और आपको चाहिए वह चीज़ जो आपके मन को धराशाई कर दे। बच्चे की तरह हैं हम। उसे मुँह माँगी चीज़ बार-बार बहुत देर तक नहीं दी जा सकती। उसको तो वो देना पड़ता है जो उसके लिए उपयुक्त है। हाँ, इतना जरूर है कि सही चीज भी कई बार उसे उस चीज की शक्ल में देनी पड़ती है जो उसने माँगी है।

जैसे पहला श्लोक ही हमको बता रहा हो, कि युद्ध शुरू कहाँ से हुआ है। जहाँ से गीता शुरू हो रही है, युद्ध वहीं से शुरू हुआ है। आदमी के भीतर के झूठ से। भीतर का झूठ क्या? जहाँ तथ्य पता है, लेकिन तथ्य को स्वीकार नहीं करना है। बाहर पेड़ है आप उसको खंभा समझ लें, हम कह सकते हैं 'बाहर का झूठ है।' पर आप जानते हैं कि बाहर पेड़ है, और उसको पानी ना देना पड़े इसलिए आप स्वयं को समझा ले कि यह तो खंभा है। ये भीतर का झूठ है। ये अपने प्रति चालाकी है।

सबको पता था कि दुर्योधन का क्या हाल चल रहा है। सिर्फ धृतराष्ट्र की दृष्टि में सब ठीक था। और धृतराष्ट्र अभी भी धृतराष्ट्र ही बने हुए हैं। अभी भी खुलकर नहीं पूछ पा रहे हैं कि, “संजय, भारी पड़ेंगे ना मेरे कौरव, संजय ऐसा ही होगा ना, संजय सारे पांडव मारे जाएँगे न?” प्रश्न वाकई यही है धृतराष्ट्र का कि, 'संजय मुझे आश्वस्त कर दो कि पांडवों को मृत्यु मिलेगी, और दुर्योधन को मुकुट।'

सही प्रश्न पूछना सीखिए। सदा आपको नहीं मिलेगा कोई ऐसा हितषी जो आपके ग़लत सवालों के भी सही जवाब आपको ज़बरदस्ती देता चले। दुनिया ऐसी नहीं है। आप ग़लत सवाल पूछोगे, आपको उन ग़लत सवालों के ग़लत जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएँगे, चक्र पूरा हो जाएगा, खेल चलता रहेगा। आप भी खुश, और जवाब देने वाला भी खुश; दोनों ने अपना खेल खेल लिया, दोनों संतुष्ट।

क्यों व्यर्थ की जिज्ञासाएँ करते हो? 'मौसम का हाल कैसा है?', 'अच्छा खाना खा लिया?', 'सब ठीक-ठाक।',' बंटू आ गया।' यह केंद्रीय प्रश्न है जीवन के? नहीं, ये प्रश्न सिर्फ़ इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि समय बीत जाए, ताकि उलझन ना हो, ताकि मौन का सामना ना करना पड़े। ताकि असली प्रश्न दबा रहे।

आपने कभी देखा है, आप किसी व्यक्ति के साथ हो और बातचीत ना हो पा रही हो, सन्नाटा खींचा हुआ हो, तो उलझन सी होने लगती है, और जब उलझन होने लगती है तो हम क्या करते हैं? हम निरर्थक बातें शुरू कर देते हैं। 'ये ऊपर आपने शर्ट पहन रखी है या पैंट?' 'आपके पास दो मोजे हैं या एक?' और ये मूर्खतापूर्ण बातचीत भी हमें मौन से ज्यादा अनुकूल लगती है। कितनी भी बात कर लो मूर्खता की चलेगी, मौन भारी पड़ता है, क्योंकि मौन दर्शा देता है कि एक भीतर गूँजता हुआ सवाल है, हम जिसका गला घोट रहे हैं।

बाहर बहुत सन्नाटा हो जाए तो अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती है, कभी अनुभव करा है? एकदम सन्नाटा हो तो भीतर की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। भीतर माने मन की नहीं, शारीरिक भीतरी तो वैसे ही जब बाहर झूठे सवाल नहीं रहते तो भीतर जो असली प्रश्न है, उसकी अनुगूँज सुनाई देने लगती है। ख़तरा खड़ा हो जाता है कि असली सवाल तो यह है, तो फिर उससे बचने के लिए हम झूठ-मूठ की फालतू बातें शुरू कर देंगे। वही काम यहाँ धृतराष्ट्र कर रहे हैं। ऐसे शुरू होती है महाभारत। इस एक थोथे प्रश्न ने धृतराष्ट्र के जीवन का पूरा चित्र हमारे सामने रख दिया है।

**संजय उवाच ** दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा | आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् || 1.2 ||**

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् | व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता || 1.3 ||

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि | युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः || 1.4 ||

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् | पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः || 1.5 ||

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् | सौभद्रश्च महारथः द्रौपदेयाश्च सर्वशः || 1.6 ||

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम | नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते || 1.7 ||

संजय बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कह रहा है? दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की पूरी व्यूह रचना की तरफ इशारा करके कुछ कहता है। कहता है यह जो सेना है सामने पांडवों की इसमें भीम अर्जुन जैसे महा धनुर्धर वीर हैं। सात्य विराट महारथ ध्रुपद धृष्टकेतु चेचितान काशीराज कुंती भोज पुरजित नरश्रेष्ठ शैव्य युधामन्यु उत्तमोजा अभिमन्यु द्रोपदी के पुत्र ये सब महारथी सामने हैं। गुरु और द्रोण दुर्योधन ने कहा है और फिर कहा कि इसी तरीके से हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हे द्विजोत्तम हमारे भी जो विशिष्ट योद्धा आदि हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूँ।

आचार्य प्रशांत: ये बात थोड़ी विचित्र है। सेनाएँ जब आमने-सामने सजी हुई हैं, उस समय पर द्रोणाचार्य को जाकर, पांडवों की सेना के योद्धाओं का नाम बताने का तुक क्या भला क्या द्रोणाचार्य को पता नहीं है? दुर्योधन से ज्यादा अच्छे से पता है। इसी तरह अपनी सेना के बारे में द्रोणाचार्य को क्या बता रहे हैं; पर बताया, क्या बताया?

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः | अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च || 1.8 ||

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः || 1.9 ||

हमारे पक्ष में आप हैं, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, छोटा भाई विकर्ण है, और सोमदत्त के पुत्र भूष्रवा हैं, और सिंधुराज जयद्रथ हैं। इसके अलावा और भी वीर हैं, और वह सब मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं। सभी विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध निपुण हैं।

आचार्य प्रशांत: शब्दों पर गौर करिएगा, "यह सब वीर हैं और यह सब मेरे लिए जीवन त्यागने को तैयार हैं।" आगे बढ़ते हैं। जो अगला श्लोक है क्रमांक 10, उसका अर्थ दो तरीके से किया जा सकता है। कहा गया है;

**अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् | पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् || 1.10 ||

पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है। परंतु भीम के द्वारा रक्षित पांडवों का सैन्य बल पर्याप्त है।

आचार्य प्रशांत: अब 'पर्याप्त' और 'अपर्याप्त' शब्द के दो अर्थ करे हैं टीकाकारों ने। कुछ लोगों ने अपर्याप्त को अपरिमित माना है। अपरिमित का मतलब हो जाता है असीमित, जिसका परिमाण ना हो। तो दुर्योधन यहाँ पे कह रहे हैं कि 'भीष्म द्वारा संचालित, भीष्म के नेतृत्व में हमारी सेना का बल अपरिमित, माने असीम है। जबकि सामने विरोधी भीम की सेना का बल परिमित, माने सीमित है। माने हमारी सेना का बल ज्यादा है।'

मुझे नहीं प्रतीत होता कि दुर्योधन का ये आशय है क्योंकि परिमित शब्द का तो प्रयोग करा भी नहीं गया है। जिस शब्द का प्रयोग है वह बहुत सीधा साधा है। शब्द है यहाँ पर 'अपर्याप्त' और 'पर्याप्त'। तो मैं इसका जो सीधा-सरल, स्पष्ट अर्थ है, मैं वही लूँगा। द्रोण से दुर्योधन कह रहे हैं कि 'भीष्म की अगुवाई वाली हमारी सेना का बल अपर्याप्त है और सामने वाली सेना का बल पर्याप्त है।' और अगर अगले श्लोक को देखें तो इसी भाव की पुष्टि होती है। अगले श्लोक में दुर्योधन कह रहे हैं;

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः | भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि || 1.11 ||

*इसलिए सब लोग, अपने-अपने कर्तव और अपने-अपने युद्ध विभाग के अनुसार पितामह भीष्म की रक्षा करो।

आचार्य प्रशांत: अब यह बात पिछले अर्थ के अनुकूल बैठी न? उनका बल पर्याप्त है, हमारा अपर्याप्त है, इसीलिए भाई सब लोग मिलकर के, अपनी-अपनी जगह से, अपने-अपने विभाग के अनुसार पितामह की रक्षा करो। तो जब यह बात हुई, कदाचित यह बात भीष्म के भी कानों में पड़ी होगी कि ऐसा संवाद चल रहा है दुर्योधन और द्रोण में, तो उन्होंने भारी शंखनाद किया।

तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः | सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् || 1.12 ||

तो कौरव वंश के सबसे वयोवृद्ध, महान, पराक्रमशाली पितामह भीष्मदेव ने, दुर्योधन का आनंद वर्धन करते हुए, सिंह के गर्जन के समान उच्च शब्द करके शंख बजाया।

आचार्य प्रशांत: आनंद वर्धन किया या उत्साह वर्धन किया और शंख बजाया।

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः | सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् || 1.13 ||

उसके अनंतर शंख, भेरी, पांडव, आनक और गौमुख आदि एक साथ ही बज उठे। उनका समवेत स्वर अत्यंत भयंकर था।

आचार्य प्रशांत: उसके बाद फिर एक बार शंख बज गया कौरवों की ओर से।

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ | माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः || 1.14 ||

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः | पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः || 1.15 ||

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ || 1.16 ||

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः | धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः || 1.17 ||

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते | सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक् पृथक् || 1.18 ||

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् | नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् || 1.19 ||

उसके बाद फिर शुक्ल अश्वों से युक्त एक विशाल रथ पर अवस्थित रह श्रीकृष्ण और अर्जुन ने दो दिव्य शंख बजाए। और उसके बाद फिर शंख अनादि हो रहा है। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पोंड नामक शंख बजाए। उसके बाद युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए। और उसके बाद फिर धृष्ठध्युम्न और अन्य जितने भी वहाँ वीर थे, महाधनुर्धर काशिराज, महाराज शिखंडी, अजेय सत्यकि, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पाँचों पुत्र तथा सुभद्रापुत्र महावीर अभिमन्यु आदि समस्त वीरों ने अपने-अपने शंख बजाए। और शंखों के इस शब्द ने आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदर्ण कर दिया।

आचार्य प्रशांत: सेनाएं दोनों खड़ी है, लेकिन शंखों का तमुलनाद विदर्ण कर रहा है मात्र धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को। और इसके बाद फिर अर्जुन कहते हैं कि 'हे केशव! इन दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को खड़ा करो।' उस पर हम बाद में आएंगे वो चीज श्लोक क्रमांक 21 में आती है। आज हम उससे पहले के श्लोकों पर चर्चा कर लेते हैं।

क्या पा रहे हैं आप यहाँ पर? पहले श्लोक में पिता का परिचय और उस के बाद के जितने श्लोक हैं, क्रमांक 19 तक, उसमें 'पुत्र उवाच', कि बेटा क्या कह रहा है। और जो कुछ कह रहा है दुर्योधन उसमें स्पष्टतया उसका भय परिलक्षित होता है। सेनाएं और योद्धा गिनाने की शुरुआत दुर्योधन ने करी है। जबकि संख्या बल दुर्योधन के पक्ष में था।' ज़्यादा बड़ी थी दुर्योधन की सेना। उसके बाद स्वयं ही यह कहना कि 'हमारा बल अपर्याप्त है, जबकि विपक्षी बल पर्याप्त है।' और उसके बाद कहना कि भाई 'सब मिलकर के भीष्म की रक्षा करो।' शुरुआत ही रक्षात्मक है। ये क्या हो रहा है?

ये अहंकार की बहुत बहुत प्राचीन स्थिति है। वो पूरे तरीके से अचेतन कभी नहीं होता। वो जड़ और चेतन के बीच में अवस्थित रहता है। इसीलिए तो उसको दंड मिलता है। देखिए, अगर आप पूरे तरीके से बेहोश हो और उस समय आपसे कुछ हो जाए तो आपको कोई सजा नहीं मिलती। आप सो रहे हैं और सोते-सोते आपने करवट बदली और कोई नन्हा जीव आपकी पीठ के नीचे आ गया, इसकी आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन आप जानते-बझते किसी जीव की हत्या करें मनोरंजन हेतु, भोजन, स्वाद हेतु या असावधानीवश, तो उसका दंड मिलता है।

अहंकार भी जड़ नहीं होता, जानता है। इसी बात से उसकी मुक्ति की आशा है, और इसी तथ्य के कारण उसको बार-बार दंड मिलता है। समझिएगा, क्योंकि वह पूरी तरीके से अनभिज्ञ नहीं, बेहोश नहीं, जड़ नहीं, अचेतन नहीं। इसीलिए संभावना बनती है कि जब तुम इतना समझते हो तो और भी तो समझ सकते हो। तो अहंकार के अर्धचेतन होने के तथ्य से ही, उसकी मुक्ति की की संभावना उठती है। तुम्हें पता तो है ही, बस तुम्हें जो पता है वह आच्छ है, दबा हुआ है, छुपा हुआ है। तुम्हें कुछ भी पता ना होता तो तुम्हें कैसे कुछ बताया जा सकता था? मैं भी आपसे जो बातें बोलता हूँ। मैं आपसे कोई नई बात नहीं बोलता। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो आपको पता है। बस आपको उस बात के अलावा और भी कई अन्य बातें पता है। मेरा काम है उन अन्य बातों को आपके मन से हटा देना, उन्हें निरर्थक, झूठा और हानिप्रद साबित करके।

मेरा काम असंभव हो जाता। यदि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको बिल्कुल ही पता ना होता पहले से। मेरे शब्दों की आपको अग्रिम सूचना है। मेरी सलाह का आपको अग्रिम ज्ञान है। आप सब जानते हैं, बस आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं, मैं थोड़ा कम जानता हूँ। मैं बस वो जानता हूँ जो जानने लायक है। आप बहुत कुछ ऐसा भी पकड़े हुए हैं जो जानने लायक नहीं है। भाषा से थोड़ा खेल करके यह भी कहा जा सकता है कि आप मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं। बात समझ में आ रही है?

पता आपको पहले से है, इसी बात का मुझे सहारा मिलता है कि मैं आपको जो बोलूँगा आप उसको अस्वीकार नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस बात को जानते हो। हाँ, उस बात को जानने के बावजूद आप अपनी ही जानी हुई बात के विरोध में 100 भीतरी झूठ तर्क खड़े कर लेते हो। आप अपने ही ज्ञान के दुश्मन आप हो। मेरा काम होता है आपके भीतर जो आपका शत्रु बैठा है उसको परास्त करना। मेरा काम होता है आपके भीतर जो आपका मित्र बैठा है उसको बल देना, सहयोग देना। समझ में आ रही है बात?

तो आप जानते हो पहले से। मैं कह रहा हूँ इसी में आपकी मुक्ति की आशा है क्योंकि आप कुछ ना जानते होते तो आपको कोई कुछ नहीं बता सकता था। और आप जानते हो लेकिन फिर भी गलत जीते हो, इसी बात का, मैं कह रहा हूँ आपको दंड मिलता है। यदि जानते ही हो तो जो जानते हो उस पर आगे क्यों नहीं बढ़े? थोड़ी भी रोशनी यदि है भीतर तो उसका सहारा लेकर के चार कदम तो आगे बढ़ाते। उल्टे हम तो अपने भीतर के प्रकाश के शत्रु हो जाते हैं। हम अपने ही अंधेरे के पक्षधर हो जाते हैं।

दुर्योधन यहाँ पर जानता है कि श्रीकृष्ण का विरोध करके उसने अपनी मृत्यु, अपनी पराजय पहले ही तय कर दी है। और इसी बात को श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट और सात्विक शब्दों में आगे कहते हैं। वो कहते हैं, 'तुम किनको मारने से डर रहे हो अर्जुन? तुम इनको मारने से डर रहे हो, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। जिस क्षण इन्होंने निर्णय करा था कि ये मेरे विरुद्ध खड़े होंगे। ये उस क्षण मर गए। अब तुम इन्हें मारने से कतरा क्या रहे हो। ये लाशें हैं; अभी गिर नहीं रही है जमीन पर, समय की बात है, तुम्हें धोखा हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि जीवित हैं, जीवित कुछ नहीं।'

जो श्री कृष्ण के विरुद्ध हो गया वो उसी क्षण चेतना के तल पर मृत हो गया, शरीर अभी थोड़ी देर डोलता रहेगा; थोड़ी देर का अर्थ 70 साल भी हो सकता है। आप कृष्ण के विरुद्ध रहकर 70-80 साल का पूरा जीवन भी जी सकते हैं, लेकिन मौत आपकी हो गई थी। जिस दिन आपने एक दिन जवानी में तय करा था; 'कि कृष्ण का क्या साथ देना और बहुत चीजें जीवन में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।' उसी दिन मर गए थे। और ऐसों के लिए कृष्ण कहते हैं 'इनको तो अगर शारीरिक तौर भी मार दिया, तो उसने कोई अपराध नहीं कर दिया। भीतर से तो यह मरा हुआ ये आदमी ऊपर-ऊपर चलता था। इसको अब ऊपर-ऊपर से बाहरी तौर पर भी, भौतिक तौर पर भी गिरा दिया तो लाश को मारने की सजा मिलती है क्या?

इसी का प्रमाण और आगे मिलता है जब अपना विराट रूप दर्शाते हैं। उस समय पर अर्जुन उल्लेख करते हैं कि 'मैं देख रहा हूँ कि यह जितने कौरव योद्धा इत्यादि हैं यह सब आपके मुख में जा रहे हैं। यह काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आपके दांतों के बीच फंस कर के दम तोड़ रहे हैं।' विराट रूप है, विराट दाह है और अर्जुन कह रहे हैं; 'मैं देख रहा हूँ कौरवों की पूरी विशाल सेना, यह आकर के आपके मुहँ में समाई जा रही है और मौत को पा रही है।

अब ये बड़ा अद्भुत संयोग है। दो बातें एक साथ देखिए; पहली- कृष्ण कभी विजय की बात नहीं करते अर्जुन से, कभी नहीं। आप पूरे संवाद में देख लीजिएगा, आपको ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होगा कि कृष्ण अर्जुन को विजय दिखाकर लुभा रहे हो। बहुत तरह के तर्क देते हैं अर्जुन को; विजय उन तर्कों में सम्मिलित नहीं है। यह नहीं कहते कि 'लड़ोगे तो, जीतोगे तो, आनंद पाओगे।' ये नहीं कहते। तो एक और तो बात ही नहीं करी जाती रही विजय की। दूसरी ओर जैसे यह आरंभ से ही सुनिश्चित है कि जीतेगा कौन? एक ओर अर्जुन और कृष्ण के मध्य जीत की बात नहीं हो रही। दूसरी ओर आरंभ से ही प्रतिपक्ष को भी पता है कौन जीतने वाला है। यह दोनों बातें साथ-साथ देख लीजिए। जो सही राह चल रहा है उसको जीत की परवाह करनी नहीं पड़ती। 'जीतूंगा या नहीं जीतूंगा ये प्रश्न होता ही नहीं है।'

अर्जुन के सामने बड़ा अभी धर्म संकट आएगा, जब हम अगले सत्र में अर्जुन की स्थिति की चर्चा करेंगे। अर्जुन के सामने बड़ा विकट धर्म संकट आएगा, बड़ा विकट धर्म संकट। लेकिन उस धर्म संकट में यह कहीं भी नहीं सम्मिलित है कि 'कृष्ण डर रहा हूँ कि हार ना जाऊँ।' अर्जुन को 100 सवालों ने घेर रखा है, पर उन 100 सवालों में एक सवाल भी यह नहीं है कि, 'हार गया तो मेरा क्या होगा? गर्दन ना कट जाए, अपमान ना हो जाए, राज्य वैसे भी नहीं भोग पाया, कहीं और ना भोगूं तो? और मेरी हार के कारण मेरे भाइयों की भी मौत हो और हम सब मर जाएंगे, फिर द्रोपदी का क्या होगा? अन्य रानियों का क्या होगा? अभिमन्यु और उसके भाइयों का क्या होगा? उत्तरा का क्या होगा?'

कोई यह प्रश्न नहीं है। जबकि आम तौर पर प्रश्न होते हैं ना? आप लड़ाई में जा रहे हो और आपके टाँग और पूरा शरीर काँप रहा है, हाथ काँप रहे हैं, तो अनुमान यही लगाया जाएगा कि, आपके सामने यही प्रश्न है जो आपको विवल कर रहा है। क्या प्रश्न? 'इस लड़ाई में होगा क्या? कहीं हार वार ज़ाएँ।' अर्जुन परेशान बहुत है, लेकिन प्रश्न वहाँ बिल्कुल दूसरा है। क्या है वहाँ प्रश्न? 'क्या यह लड़ाई लड़ने योग्य है?' और अपनी तरफ से अर्जुन को यही उत्तर मिल रहा है कि 'नहीं, क्या करोगे तुम अपने ही रक्त संबंधियों को मार करके?' कहते हैं अर्जुन कि 'इनको मार के यदि सिंहासन पा भी लिया तो किस मूल्य का?' यह प्रश्न है अर्जुन के सामने।

यही मत देखिए कि अर्जुन के सामने प्रश्न क्या है? यह देखना शायद ज्यादा महत्व का है कि, अर्जुन के सामने कौन सा प्रश्न नहीं है, 'जीतूँगा या नहीं जीतूँगा?' जो कृष्ण के साथ होते हैं उनको उस साथ का लाभ यह मिलता है कि कुछ फिजूल सवालों से जिंदगी आजाद हो जाती है। जिनमें यह एक प्रमुख सवाल है, 'हाय! मेरा क्या होगा?' अर्जुन को यह चिंता बिल्कुल नहीं सता रही 'हाय! मेरा क्या होगा?' अर्जुन को तो बल्कि यह चिंता लग रही है कि 'मैंने मार दिया तो उनका क्या होगा?'

यह अंतर समझिए, सवाल सबकी जिंदगी में होते हैं, लेकिन किस व्यक्ति के जीवन का स्तर क्या है? यह प्रमाणित हो जाता है। कि उसके जीवन के सवालों का स्तर क्या है? किसी आदमी की चेतना का तल नापना हो, तो बस यह देख लो कि उसके जीवन में सवाल और मुद्दे क्या प्रधान है। जैसे आपके जीवन में सवाल, जैसे आपके मुद्दे वैसे आप। यह नहीं है कि ऊँचे आदमी के जीवन में परेशानियां नहीं होती, ऊँचे आदमी के जीवन में ऊँची परेशानियाँ होती हैं। बात समझ रहे हैं?

तो एक उच्च चेतना और निम्न चेतना के व्यक्ति में अंतर उसकी चिंताओं, उसकी परेशानियों, उसके धर्म संकटों के स्तर को देखकर कर सकते हो। बिल्कुल हो सकता है कि आपको एक साधु आदमी बड़ा विहल, बड़ा उद्वग्न दिखाई दे, बड़ा फंसा हुआ दिखाई दे। जैसे जान उसकी झंझट में हो, और यह भी हो सकता है कि आपको एक बेहोश आदमी बड़ी मौज में दिखाई दे। उसको कोई फिक्र नहीं मजे में घूम रहा है, लेकिन बात बस यह होगी कि उस साधु के सामने जो मुद्दा, जो परेशानी, जो चुनौती होगी उसका भी एक बड़ा ऊंचा स्तर होगा और यह जो असाधु घूम रहा है साधारण संसारी इसकी जो मौज होगी उस मौज का भी एक बड़ा गिरा हुआ स्तर होगा।

गीता इसीलिए युद्धों और चुनौतियों से भागना नहीं सिखाती, वो युद्ध और चुनौती से मुक्ति भी नहीं बताती, वह आपको बताती है कि लड़ना तो है ही, जीवन संघर्ष तो है ही, तुम उच्चतम युद्ध चुनो और फिर उसकी जो भी तुमको कीमत देनी पड़े दो। गीता उनके लिए नहीं है, जो कहे कि अध्यात्म तो इसलिए होता है, ताकि हम इस सब झंझट से हटकर के कहीं बैठ जाए। कृष्ण हँसते हैं और जब हम संबंधित श्लोक पर आएंगे तो मैं विस्तार में कहूँगा। कहते हैं 'असंभव है तुम्हारी मांग, कोई व्यक्ति ऐसा जीवन बिता ही नहीं सकता जिसमें वह जगत से पृथक होकर के शांत बैठ जाए, शांत बैठ जाना जीव के लिए संभव ही नहीं है। तुम असंभव मांग रहे हो। नहीं मिलेगा।'

देह और मन तुम्हारे प्रकृति से आते हैं, ठीक वैसे जैसे चांद, तारे और सूरज प्रकृति से आते हैं। उनको कभी शांत बैठते देखा है? जब चांद, सूरज, तारे कभी थम नहीं सकते तो, तुमने कैसे मांग लिया कि तुम्हारा तन या मन थम जाए। वो थम नहीं सकते। हां, बस यह कर सकते हैं कि वो सही दिशा में चले, और सही दिशा में चलते-चलते बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कि एक दिन वह चलने के पार निकल जाए। लेकिन चलने के पार जाने की आशा करना बिना चले पूरी मेहनत के साथ बड़ी अवैध मांग होगी। तो तुम्हें चलना होगा। तुम्हें लड़ना होगा।

दुर्योधन की हार आकस्मिक नहीं है, ठीक वैसे जैसे हमारा कोई कष्ट आकस्मिक नहीं होता, स्थितियों को इसीलिए वेदांत कहता है कि कभी कोई दोष दिया ही नहीं जा सकता। दुर्योधन ने अपनी स्थिति चुनी है। दुर्योधन को आरंभ से ही पता है, कि हार होनी है। हाँ, वो इस बात को स्वयं ही स्वीकार ना करे संभव है। आने वाले पन्नों में आप ऐसा भी पाएंगे कि दुर्योधन चुनौती दे रहा है। फिर भगवत गीता में नहीं महाभारत में क्योंकि, गीता के बाद तो युद्ध का संपूर्ण विवरण है ना। और दुर्योधन साफ-साफ कह रहा है कि, 'आज मैं जिसके सामने पडूंगा, आज उसकी मौ आएगी।'

तो सतह पर हो सकता है दुर्योधन स्वयं को ही समझा ले कि 'मैं सही चल रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा जीवन युद्ध में मुझे विजय मिल जाएगी।' पर अनजाने में दुर्योधन स्वयं ही उद्घाटित कर रहा है कि उसे भी पता है कि वह जीत नहीं सकता। ठीक वैसे जैसे हमें हमारे अंतस को, हमारे मर्म को, हमारी गहराई को, भलीभाँति पता है कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं, उसमें बात बनने वाली नहीं है। लेकिन यह जानते हुए भी क्या दुर्योधन स्वेच्छा से बदलने को तैयार समर्पण करने को तैयार नहीं। वही हालत हम सबकी है।

पता हमें है कि हम कृष्ण के साथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं और उम्मीद बाँधे हुए हैं कि, पार लग जाएंगे, जीत जाएंगे, आनंद मिलेगा। कैसे जीतोगे? तुम्हारी अपनी गहराइयां ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं। जो आप चाह रहे हो, कृष्ण के बिना ही जीत, वह करने के लिए तो आपका अपना हृदय ही आपका साथ नहीं दे रहा है। और यह हालत मात्र दुर्योधन की नहीं है। जब शंखनाद होता है, तो गीता कहती है कि; सब धृतराष्ट्र पुत्रों के मन तार-तार हो गए, विदीर्ण हो गए। क्यों भाई शंखनाद तो इधर भी सुनाई दिया होगा। मान भी ले कि भीम बड़े बहादुर थे, अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव उनका क्या? और नकुल सहदेव के बाद भी, और न जाने कितने योद्धा थे, सात्यकी का क्या? दृष्टदुम्न्य का क्या? उनके बारे में एक शब्द यहां पर नहीं है, जबकि वो एक शब्द हो सकता था संजय को तो एक निष्पक्ष भूमिका दी गई है। वो तो बता सकते थे कि, ऐसा घोर शंखनाद हुआ कि पांडवों की भी आधी सेना बेहोश हो गई। डरे तो पहले ही हुए थे पर वैसा कुछ नहीं। डर किधर है? यह आरंभ में ही स्पष्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात?

पहले ही अध्याय में, अच्छे से देखिए कि दो हैं जो परेशान हैं। कौन? रणक्षेत्र पर दो हैं जिनकी चिंता पहले ही अध्याय में हमारे सामने आ जाती है। कौन दो? दुर्योधन और अर्जुन।

इस बात को अच्छे से पकड़िए। चिंताग्रस्त होना बुरा नहीं है, दुर्योधन वाली चिंता रखना बुरा है। और कृष्ण के साथ रहने से ऐसा नहीं कि आप चिंताहीन हो जाएंगे। हां, आपकी चिंता का स्तर उठ जाएगा, आपकी चिंता ही फिर आपको कृष्ण के पास ले आएगी। दुर्योधन भी चिंतित हैं, और उसकी चिंता उसे कृष्ण से और दूर धकेलती है। अर्जुन भी चिंतित है लेकिन अर्जुन की चिंता कृष्ण के और पास लाती है।

भूल जाइए अध्यात्म की उस छवि को जो कहती है कि, 'आध्यात्मिक आदमी तो द्वंदों के बिल्कुल पार निकल जाता है और निर्द्वंद और निर्विचार होकर के बस सुख सागर में गोते लगाता है।' द्वंद तो लगातार रहेगा, वो द्वंद किसके पक्ष में कर रहे हो बस यह देख लो। अर्जुन आपको निर्द्वंद दिख रहे हैं क्या? अर्जुन का द्वंद तो दुर्योधन के द्वंद से भयानक है, दुर्योधन के बारे में तो बस यही कहा है कि, शंखनाद सुनकर के दिल दहल गया और अर्जुन तो अपने मुँह से स्वीकार रहे हैं कि 'टांग कांप रही है, बदन जल रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, सारी ताकत जैसे गिर गई, यह धनुष नहीं संभाला जा रहा,' और यह उस व्यक्ति की हालत है जो कृष्ण के साथ है। तो कृष्ण के साथ होने का अर्थ समझिए।

कृष्ण के साथ होने का अर्थ यह नहीं होता कि आपको जीवन युद्ध में निश्चित विजय श्री मिल जानी है। कृष्ण के साथ होने का अर्थ होता है कि, अब आपको एक ऊंचा जीवन युद्ध मिल जाता है। मज़े की बात यह है कि युद्ध जितना ऊंचा होगा उसमें जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, युद्ध जितना दूर हो और दुष्कर होगा जीतने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। यह बात पल्ले ही नहीं पड़ती। हमें लगता है युद्ध जितना आसान होगा जीतने की संभावना बढ़ेगी, भौतिक जगत में ऐसा होता है। अस्तित्व में ऐसा नहीं होता। अस्तित्व में जितना गहन, जितना विकट, जितना असंभव युद्ध होता है, आपके जीतने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। आप जीत जाते हो। सिर्फ इस वजह से कि आपने एक बड़ा असंभव युद्ध चुना।

जब 1999 लगा था 1999 का दिसंबर में 1999 की 1 जनवरी तो उस दिन घर बैठे-बैठे मैंने अह नए साल का स्वागत गीता के साथ करा तो मैंने कुछ चीजें लिखी। अपनी डायरी में अभी भी लिखी हुई हैं। उसमें गीता के कुछ श्लोक थे। और उसी साल कुछ महीनों बाद, आयन रैंड की 'द फाउंटेन हेड' उससे मैंने कुछ पंक्तियां अपनी डायरी में लिखी। तो उनमें से एक पंक्ति यह भी थी। 'यू विल विन बिकॉज़, यू हैव चोजन द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल।' जो आसान युद्ध चुनेगा वो हार गया उसी वक्त जिस वक्त उसने आसानी चुनी।

मेरी बात कितनी अंतर विरोधी लगती है ना, कि तुम इसलिए जीतोगे क्योंकि तुमने सबसे कठिन युद्ध चुना है। काश! ये बात हम समझ पाए। फिर हम सही युद्धों से कतराएंगे नहीं, पीठ दिखाएंगे नहीं। अगर कुछ कठिन है तो वह आपके लिए खुशखबरी है। वो अवसर है आपके लिए जीतने का। कठिनाइयों से वो नहीं जीता। जो कठिनाइयों को परास्त कर गया। कठिनाइयों से वो जीत गया जो कठिनाइयों को स्वीकार कर उनसे जूझ गया। तो जूझना ही जीत है। जो जूझा वो जीता। हारा बस वो। जो भगोड़ा पीठ दिखाने वाला क्या कहके? अरे नहीं यह तो अभी बहुत भारी लड़ाई है। हमारे बस की थोड़े ही है। समझ में आ रही है बात?

आप अगर पूरी कहानी पे गौर से देखें तो मुझे बताइए कि अर्जुन को सुख कौन सा मिल रहा है पूरे जीवन में? सुख ज्यादा किसको मिला है? आप आप पांडवों का पूरा जीवन काल ले लीजिए। महाभारत तो मोटा-मोटा जानते ही होंगे। है ना? आप पांडवों का जीवन काल ले लीजिए। आप कौरवों का जीवन काल ले लीजिए; अब याद करिए कि सुख किसने भोगा है?

श्रोतागण: पांडवों ने।

आचार्य प्रशांत: पांडवों ने कैसे भोगा बताओ? पांडवों ने राज कितने साल करा होगा? कुल महाभारत के युद्ध के बहुत बाद तक तो पांडव राज भी नहीं कर पाए। प्रयाण कर गए और हिमालय पर जाकर समाधि ले ली। एक के बाद एक और जीवन भर क्या करते रहे पांडव? संघर्ष ही करते रहे, इधर से उधर भटक रहे हैं, 12 साल वहां घूमे फिर एक साल छुप रहे हैं, उसमें कोई कुछ बन रहा है, कोई नृर्तक बन रहा है, कोई किन्नर बन रहा है, कुछ कर रहे हैं। उससे पहले भी तमाम तरह के षड्यंत्रों का शिकार हो रहे हैं। कभी पानी में डुबोया जा रहा है, कभी लाक्षा में जलाया जा रहा है।

तमाम तरह के अपमान भी झेल रहे हैं। सब हो रहा है। तो कृष्ण के साथ रहने से क्या मिला? सुख तो नहीं मिला। सुख तो दुर्योधन ने ही लूटा है। सारा खेल यही गड़बड़ा जाता है। हमको बता दिया गया कि जो भगवान जी के साथ रहता है उसको बहुत हैप्पी हैप्पी सुख मिलता है। अच्छा ठीक है। सुख नहीं मिलता, दम मिलता है, जिंदगी मिलती है, जान मिलती है, प्राण मिलते हैं। अपने आप को मनुष्य कह पाओ। ऐसा अधिकार, ऐसी पात्रता मिलती है। सुख नहीं मिलता। जिन्हें सुख चाहिए गीता उनके लिए है ही नहीं। यहां सुख किसको मिल रहा है बताओ? गीता में कहाँ सुख है? कोई चर्चा सुख की? और गीता ज्ञान के बाद भी अर्जुन कौन सा सुख पा जा रहे हैं? अपने पितामह को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को मारने में कौन सा सुख है? उसके बाद अपने ही वंश का पूरा नाश अर्जुन भी देख रहे हैं। कौरवों भर का नहीं हुआ। पांडवों का भी हुआ। एक को छोड़ के सब गए। पांडवों को तो छोड़ दो। स्वयं कृष्ण के वंश का क्या हुआ है? क्या हुआ है महाभारत के बाद? वो सब भी आपस में लड़ के सब खत्म। अंतरकल इसके बाद स्वयं कृष्ण कैसे प्रस्थान करते हैं? जिन्हें महाभारत का युद्ध नहीं मार पाया। कोई तीर नहीं छू पाया। उन्हें कौन मार देता है तीर? ये कोई साधारण सा आखेटक। वो घूम रहा है कि कहीं कुछ मिल जाए कछुआ खरगोश मेंढक। हिरण तो कहता है टांग भर दिख रही है ना जाने कैसा तो शिकारी था और ऐसों के हाथों ऐसे शिकारी के हाथों सुख कहाँ है आप बताओ सुख बताओ जीवन सुख का खेल है ही नहीं आप गलत पते पर आ गए साहब। कोई सुख खोज रहा हो उसको बोलो साहब ये आपने गलत जगह जन्म ले लिया। सुख नाम की कोई चीज पृथ्वी पर पाई नहीं जाती। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मनुष्य होने का गौरव दे रहे हैं वो अर्जुन को सुख नहीं। अपने आप को इंसान कह सको। ये अधिकार दे रहे हैं अर्जुन को सुख नहीं सजातीयों पर और स्वजनों पर तो पशु भी नहीं हमला करते। मनुष्य होता है जो कहता है कि स्वजन बस वो जो स्वधर्म का पालन कर रहा हो। जो स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा मैं उसे स्वजन मानने से इंकार करता हूँ। जो अर्जुन कह रहे थे उससे मिलती जुलती बात समस्त प्रकृति कहती है। शिकार करने वाली प्रजातियां भी आमतौर पर अपनी ही प्रजाति का शिकार नहीं करती। शेर कितना भी भूखा हो छोटे शेर को मारकर नहीं खाएगा। तो यह बात कि मैं अपने ही सगों पर बाण कैसे चलाऊं? इस वक्तव्य में मनुष्यता नहीं है। इस वक्तव्य में करुणा नहीं है। अगर दो टूक बोले तो इस वक्तव्य में पशुता है। कृष्ण अर्जुन को पशुता से उठाकर मनुष्य बना रहे हैं। और यही मिलता है कृष्ण के साथ रहकर। अपने आप को कह पाओगे मनुष्य हूँ। जानवर नहीं हूँ। यह नहीं कह पाओगे सुखी हूँ। क्या कह पाओगे? मनुष्य और मनुष्य होने का गौरव क्या होता है? जान पाओगे। कामनाएं नहीं पूरी हो जाएंगी। क्या कामना है? यहां किसकी कामना पूरी हो रही है? धृतराष्ट्र और गांधारी का अंत कैसे हुआ था? वन गए थे। वहां दावान और धृतराष्ट्र और गांधारी भरी नहीं थे। एक तीसरा व्यक्ति भी था कुंती। ये पांच दिग्विजय पुत्रों की माता हैं। दावन समझते जंगल गए हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बुरी हालत हालत हो गई है। शोक शोक और शोक गांधारी हर समय छाती पीट रही है और महल के बाहर निकलो तो राज्य में चारों ओर विधवाएं ही विधवाएं और अनाथ बच्चे बच्चियां तो तीनों वृद्ध जनों ने तय किया कि वन को जाते हैं। वन को गए वहां वन में आग लगी। तीनों जल के मर गए। यहां सुख किसको है? हारने वाले को सुख है। जीतने वाले को भी सुख नहीं है। तो लड़ो इसलिए नहीं कि सुख मिलेगा। लड़ो इसलिए क्योंकि नहीं लड़ोगे तो जानवर जैसे जिओगे। कष्ट जब झेलना ही है तो दुर्योधन वाला कष्ट क्यों झेले? अर्जुन वाला कष्ट झेलेंगे ना। सुख तो दोनों तरफ नहीं है। ना दुर्योधन की तरफ ना अर्जुन की तरफ। जब दुख दोनों ही तरफ है तो कम से कम सही दुख का चयन करेंगे। और सही दुख है अपने विरुद्ध रण करने में। सही दुख का ही नाम आनंद है। आनंद सुख का चरमोत्कर्ष नहीं है। ही दुख को आनंद कहते हैं। आ रही बात समझ में? इन सैकड़ों श्लोकों की यात्रा करेंगे हम। इस यात्रा में यह सोच कर आगे मत बढ़िएगा कि आप पहले से कुछ भी जानते हैं। हर जगह रुकिए और पूछिए यह क्या हो रहा है? उसको आदत सा बना लीजिए। अभ्यास करिए। जो अभ्यास आपका बाहर की तरफ रहता है वही भीतर की तरफ भी हो जाता है। बाहर यदि आप ऐसा स्वांग करेंगे जैसे मुझे तो पहले से ही पता है। तो भीतर की तरफ भी आपका यही रवैया हो जाएगा कि स्वयं को तो मैं पहले से जानता हूँ। एक एक श्लोक पर वैसे ही रुकना है जैसे अपने एक-एक क्रियाकलाप और विचार पर यह क्या है ना ना मुझे मालूम नहीं मैं एकदम ताजी शुरुआत करना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या किया तुमने ये क्या सोच रहे हो किस दिशा जा रहे हो और जब ऐसे पूछेंगे तो कुछ नया सामने आएगा लाभत हम

आचार्य जी प्रणाम आचार्य जी जैसे अभी आपने बात करी कि ऊंचा दुख और ऊंची लड़ाई तो पहले जैसे एक ग्रहणी थे तो गणी के रूप में तो बिल्कुल शांत आध्यात्म के लिए भी समय मिलता था कि आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना या किसी सत्संग में जाना तो उससे बड़ी शांति रहती थी। लेकिन उसके बाद कुछ स्वयं अपने आप ही मतलब ऐसा माहौल बना कि थोड़ा व्यापार में जैसे आपको सब मालूम ही है तो थोड़ा उसमें जैसे अपना कदम बढ़ा तो से मतलब अब दिखता है पहले तो ऐसे लगता था कि जैसे हमारे जितना साफ सुथरा कोई नहीं था। अब अपने आप में लोभ दिखता है। लालच डर और जैसे ईर्ष्या मतलब सारे ही मतलब अपने आप में इतने विकार दिखते हैं कि बहुत ज्यादा और जैसे आप ऊंचे दुख और ऊंचे लड़ाई की बात करते हैं। उसकी तो अभी मतलब वो भी साथ-साथ प्रयास रहता है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि भौतिक जगत में जो है ये जो लड़ाई है उसमें बहुत ज्यादा चल रहा है तो उसकी वजह से जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसकी वजह से मतलब अपने व्यापार के में तो बहुत ज्यादा मतलब तीन चार रात तक मैं सो नहीं पाई ढंग से मतलब सोई भी हूँ तो मेरे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जाग रही हूँ और वही मेरे विचार चल रहे हैं और लेकिन और जैसे कल और परसों भी बात चल रही थी कि उसको उनको थोड़ा गहराई तक जाना चाहिए ताकि उसमें हमारे ऊंचाई आए लेकिन वो गहराई तक जाने से पहले जैसे ही परिस्थितियां मतलब जो स्थितियां हैं सामान्य होती है तो हम फिर उसी धर्रे में आ जाते हैं। हम ऊंचाई की तरफ जाना ही भूल जाते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा?

ये तो अर्जुन के साथ भी होता था। अगर अर्जुन लगातार गहरी चेतना में ही वास कर रहे होते तो गीता की जरूरत ही क्यों पड़ती? कृष्ण से यदा कदा दूर हो जाते रहे होंगे। तभी तो मन में इतने तरह के संशय उठे जो आपके साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी होगा जो कृष्ण से दूर हो जाएगा। अब एक गलती यह होती है कि कृष्ण से दूर हैं। और दूसरी गलती यह होती है कि जब संशय उठे तो उन्हें खुद ही निपटा दिया। कृष्ण चेतना के अभाव में ही निपटा दिया। सर्वप्रथम समझिए कि आप कौन हैं। आप वह हैं जो बीच में टंगा हुआ है और बीच में टंगे रहकर गिरने की जिसकी वृत्ति ज्यादा है। नारियल के पेड़ पर नारियल टंगा हुआ है। पहली बात तो बीच में है ना नीचे है ना ऊपर है। दूसरी बात संभावना यह है कि जैसा है अगर वैसा ही रह गया तो गिरेगा तो बेटा नीचे ही। वैसी हमारी हालत है। जड़ और चेतन के बीच में है और वृत्ति यही है कि जड़ता की ओर ही और गिरे सबकी आपकी अर्जुन की हम सबकी साझी वृत्ति कृष्ण चाहिए कोई उपाय और नहीं ईर्ष्या लोभ भय की भी आपने बात करी। क्यों ऐसे हम उनकी बात करते हैं जैसे कि वो विसंगतियां हो। जैसे वो अनहोनी हो। जैसे वो दुखद संयोग मात्र हो। ये सब जिनका नाम आपने विकारों की तरह लिया। ये विकार नहीं है भाई। ये हमारा भाग हैं। यह हमारी देह है। इनको ऐसे मत देखिए कि अरे कुछ अनघट घट गया है। हम तो बड़े अच्छे आदमी थे। ये हम में ईर्ष्या कहाँ से आ गई? मैं तो बड़ी साहसी स्त्री हूँ। आज मैं डर कैसे गई? गर्भ से हम साहस नहीं भय ही लेकर पैदा होते हैं। प्रेम नहीं ईर्ष्या ही लेकर पैदा होते हैं। पर आश्चर्य हम यूं दिखाते हैं जैसे बड़े भले, बड़े निर्दोष, एकदम निर्मल पैदा हुए थे। और किसी दुष्ट ने आकर के हमको मलिन कर दिया। है ना लागा चुनरी में दाग दिखाऊं कैसे वो बात ठीक है पर असलियत उससे भी आगे की है ये चुनरी पैदा ही काली होती है जिसको साहब कहते हैं ना झनी झीनी बीनी रे छदरिया उसमें एक बात नहीं बोलते वो कि चादर का रंग क्या है? झीनी झीनी बनी तो ठीक है पर एकदम काली होती है पैदा और जीवन भर फिर क्या करना पड़ता है घिसो उस पे ज्ञान का साबुन लगाओ जितना घिस सकते हो घिसते रहो ये काला रंग क्या है वही वो सब जो आप बता रही हैं और सबकी चदरिया एक जैसी होती है। हां, काले के भी फिर अलग-अलग प्रकार होते हैं। हम किसी का कोयले वाला काला, किसी का रात वाला काला, किसी का नागिन वाला काला। तो उसी प्रकार मनुष्यों में विविधताएं पाई जाती हैं। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं देखो मैं इससे अलग हूँ। वह काला है। मैं काला नहीं हूँ। वह काला काला है। तुम कोयला काला हो। इससे ज्यादा नहीं अंतर है दोनों में। मनुष्य मनुष्य में प्राकृतिक रूप से इससे ज्यादा अंतर नहीं होता। इससे ज्यादा अंतर तब आता है जब मनुष्यों में कोई एक कृष्ण के संग जाता है। तब कुछ आयामगत अंतर आता है। अन्यथा तो चुनाव कर लो कौन सा चाहिए? हेनरी फोर्ड ने कहा था उनकी कार आई थी और वह बड़ी मांग में थी। हर कोई खरीदना चाहता था। मॉडल टी था शायद। तो अब अलग-अलग रंगों के अगर वो गाड़ियां निकाले उत्पादन करें तो समय लगेगा। तो सारी गाड़ियां एक ही रंग की निकालते थे। तो लोगों ने कहा भाई हमें थोड़े अलग-अलग रंगों की चाहिए। ऐसे कर रहे हैं आप। अब उनकी मोनोपोली वो काहे को सुने? उन्होंने कहा यू कैन हैव एनी कलर एस लॉन्ग एज इट इज ब्लैक। वैसे ही हमारा हाल है। हम दीदी वाली ईर्ष्या भैया वाला दाह हम्म अंकल वाला अज्ञान आंटी वाला भ्रम चुन लो जो चाहिए। स्वयं को लेकर के अनभिज्ञता बल्कि एक साजिश जैसे गलतफहमी कहना उतना ठीक नहीं साजिश कहना ज्यादा ठीक है उसमें क्यों रहते हैं आप अरे मेरे से धोखे से गलती हो गई धोखे से कुछ नहीं होता हम ऐसे हैं और वैसा होने से आपको सिर्फ कृष्ण बचा सकते हैं। कृष्ण यहां जो मैं कह रहा हूँ तो मैं यहां पर मूर पंख वाले कृष्ण की तो नहीं बात कर रहा ना। हम मैं गीता वाले कृष्ण की बात कर रहा हूँ। उससे बस आपको कृष्ण बचा सकते हैं। ताज्जुब इस बात का मत किया करिए कि गिर गए। ताज्जुब तब किया करिए जब कृष्ण के समीप ना हो लेकिन ऐसा लग रहा हो कि नहीं गिरे। यह बड़ी खतरनाक हालत है। गिर गए तो ये तो होना ही था। गिरने के लिए ही तो पैदा होते हो। लेकिन कृष्ण के साथ है नहीं। फिर भी ऐसा लग रहा है गिरे नहीं है। सब ठीक-ठीक चल रहा है। जिंदगी बढ़िया चल रही है। तब बिल्कुल सहम जाया करिए। कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है जीवन में। कृष्ण जीवन में नहीं है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है। कुछ बहुत बहुत विनष्टकारी होने जा रहा है। हो रहा है। कृष्ण जीवन में नहीं। लेकिन कोई पूछ रहा है हाउ इज लाइफ? कूल खौफनाक। यह बात बहुत बहुत भयंकर है। जी ऐसा लगता है कि जैसे शायद यह कुछ अति मांग है कि मतलब ऐसे लगता था कि मैं मतलब चार साल ही हुए तो चार साल ही है इसमें आपके साथ जुड़े हुए तो ऐसा लगता था कि नहीं मैं तो आध्यात्म में काफी आगे बढ़ चुकी हूँ अपने आपको यह शायद यह भी भ्रम था और अब लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा तो इससे बहुत ज्यादा ग्लानी भी लगती है कि क्या हुआ कभी सखा बोलते हैं हम कभी गुरु कभी संबंधी मित्र तो बोलते ही रहते हैं इतनी निकटता है दोनों में उसके बाद भी अर्जुन भ्रमित इतनी निकटता है उसके बाद भी अर्जुन भ्रमित और उनका रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी अर्जुन की उम्र और महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की उम्र 50 पार कर चुकी थी। तो कम से कम 50 साल का रिश्ता अब वो भी इतनी गहराई का गुरु भी, सखा भी, संबंधी भी और तब भी अर्जुन बहक गए और आप कह रही है चार साल में मैंने लगभग छह कोर्स करे हैं। आठ किताबें पढ़ी हैं और साढ़े सात कैंप करे हैं। मैं कैसे फिसल गई? अर्जुन फिसल सकते हैं। आप बच जाएंगी। हम आपके सुपुत्र बौद्ध स्थल में रहते हैं। वो दिन में कौन सा आंकड़ा बोलूं? उतनी बार फिसलते हैं। और मुझसे चार कदम की दूरी पर होते हैं। हमें अपनी हालत का कुछ ठीक-ठीक अनुमान है ही नहीं। हमें लगता है कि हम बड़े बढ़िया लोग हैं। और हम यूं ही अकस्मात कभी कबभार फिसल जाते हैं। फिसलना तो तय है आप कभी कभार फिसलने से बच कैसे जाते हैं इसका अनुग्रह किया करिए।

आचार्य जी एक प्रश्न और था। जैसे मैं पहले किसी सत्संग में जाती थी तो वहां पर जैसे जो बात बताई जाती थी जैसे अष्टाक्र गीता के जैसे आपने आज कहा कि यहां पर आज उपयोगिता नहीं है उसकी तो उसको उसमें जैसे हमेशा वो अष्टाभक्त जी ने बताया कि ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मा ही आत्मा है। तो उस चीज को इस तरह से लिया गया है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी किसी के यहां तो मतलब वो हमारे रिलेटिव्स भी हैं और उसी सत्संग में अभी जाते भी हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि किसी कीड़े को ऐसे ही मार दिया गया। तो बोला गया कि इसकी तो मुक्ति हो गई। इसकी ये वाली योनि खत्म हो गई। तो मुझे जैसे अब थोड़ा आपको सुनते हुए कुछ जैसे जितनी भी समझ पड़ी मैंने उनको बताया तो इसमें बताते हुए भी जैसे ऐसे हो जाता है कि कई बार अपने आप से कंट्रोल खो देती हूँ जैसे तो जैसे थोड़ा नाराजगी वाला भी वो हो गया तो मतलब ये चीज समझ नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों बना रखा है कि मतलब भ्रम ही भ्रम है और उनको किसी भी जीव को तो छोटे जीवों को तो ऐसे मार देते हैं ना मच्छर है मक्खी है कोई कीड़ा है चूहा है मतलब कोई भी है छोटे जीवों को तो बड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा उसमें हिंसा कर देते हैं यही कह के कि उसकी तो मुक्ति हो गई उसकी ये एक योनि आज हमने खत्म कर दी वो अब दूसरी ऊंची ऊंची योनि में चला जाएगा तो इस पर कुछ एक बेसबॉल बैट आप भी रखा करिए मुक्ति प्रदाता ये क्या है ये मुक्ति का उपकरण है गुरु जी आपसे ज्यादा तो कोई योग्य है ही नहीं मुक्ति के आपने इतनी गीताएं पढ़ी हैं। आप ही कहते हैं भ्रम ही भ्रम है। आपको तो कब की मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। कृपया मुझे मौका दें।

क्या बोलूं मतलब?

मैं उनको आंसर नहीं दे पाई ना सही से जैसे थोड़ा खुद भी जैसे गुस्सा बड़ी जल्दी आ

एसो को आंसर चाहिए ही नहीं

वो अभी कुछ रिलेटिव्स होने की वजह से या कुछ संबंधों की वजह से अभी वो हो नहीं पाता आंसर से शब्दों से उत्तरों से काम चलता तो क्यों कहते कृष्ण अर्जुन को कि उठा गांडी वो दुर्योधन को बुलाते ना इधर आ तू भी बैठ चंपू गीता चल रही है तू भी सुन उसको बुला भी लेते आ भी जाता कृष्ण का उतना सम्मान सब करते थे एक बार वो आ भी जाता बैठ जाता और सुन भी लेता तो क्या होता एक बिंदु आ जाता है जिसके बाद शब्दों से काम चलता ही नहीं ज्ञान मार्ग चैतन्य व्यक्तियों के लिए है। मूढ़ों को तो दंड चाहिए। इसीलिए गीता उपनिषदों से अधिक प्रभावकारी रही है। प्रसिद्ध और प्रचलित रही है। उपनिषदों में दंड का कोई विधान ही नहीं है। उपनिषद बहुत ऊंची। चेतना के वातावरण के लिए हैं। गुरु हैं, शिष्य हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे तल का संवाद चल रहा है। वह उपनिषद है। गीता जरा ज्यादा धरातल पर है। वहां ऐसे भी लोग मौजूद है। दुशासन तरह के जयद्रथ घूम रहे हैं। उपनिषदों में आपको दुशासन और जयद्रथ जैसे नमूने मिलेंगे ही नहीं। लेकिन दुनिया में क्या है? उपनिषदों जैसे ज्यादा चरित्र या गीता जैसे ज्यादा चरित्र इसलिए भारत में गीता को ज्यादा उपयोगी पाया गया। हालांकि शुद्ध उपनिषद ही ज्यादा है। पर लाभकारी गीता ज्यादा हुई। समझ रहे हैं? क्योंकि उपनिषदों में बाण नहीं है। उपनिषदों में गधा नहीं है। और लाभकारी अक्सर गधा और बाणी होता है। लेके चला करिए। हम एक हाथ में अष्टावक्र गीता और कंधे पर गधा।